關于AI上下文工程重塑人機協(xié)作的 5 個顛覆性認知

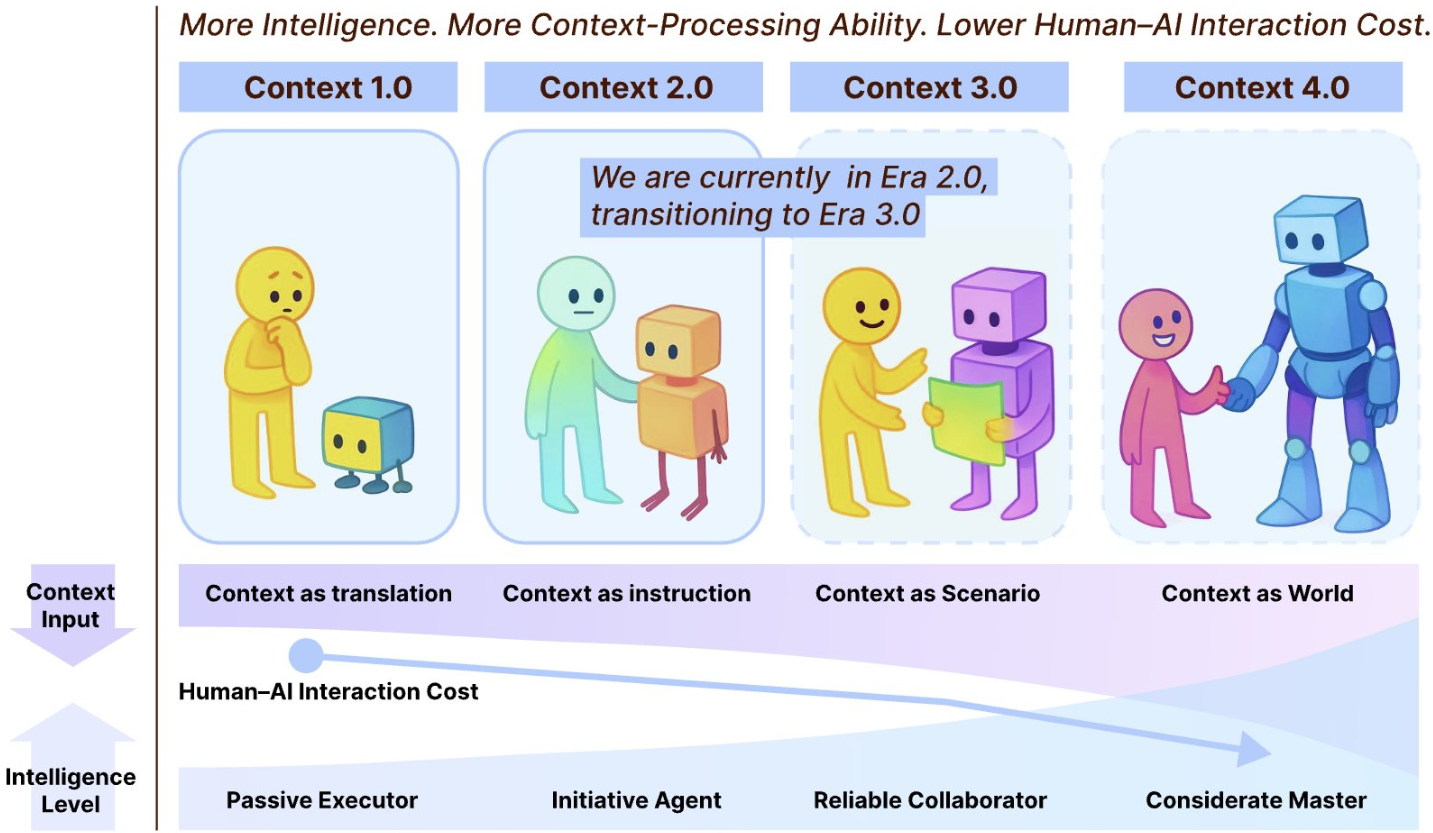

寶子們,AI界的大瓜來了!GAIR團隊剛發(fā)布了Context Engineering 2.0,這可完全顛覆了我們對人機交互的認知。以前我們總想著怎么設計prompt,現在才發(fā)現,context才是關鍵! “一個人就是各種context的集合。”機器不是不夠聰明,而是缺乏處理context的能力。從1.0的context作為翻譯,到2.0的context作為指令,再到3.0的context作為場景,最后到4.0的context作為世界,AI正在一步步進化。我們現在正處于2.0到3.0的過渡期,從“context-aware”到“context-cooperative”,這不僅僅是技術的進步,更是思維方式的變革。這可不是什么噱頭,而是AI時代的新基石。

上下文工程

感興趣的寶子們,快去讀讀這篇論文:arxiv. org/abs/2510.26493v1,一起探索AI的未來吧!

簡介:我們都在談論“上下文”,但它到底是什么?

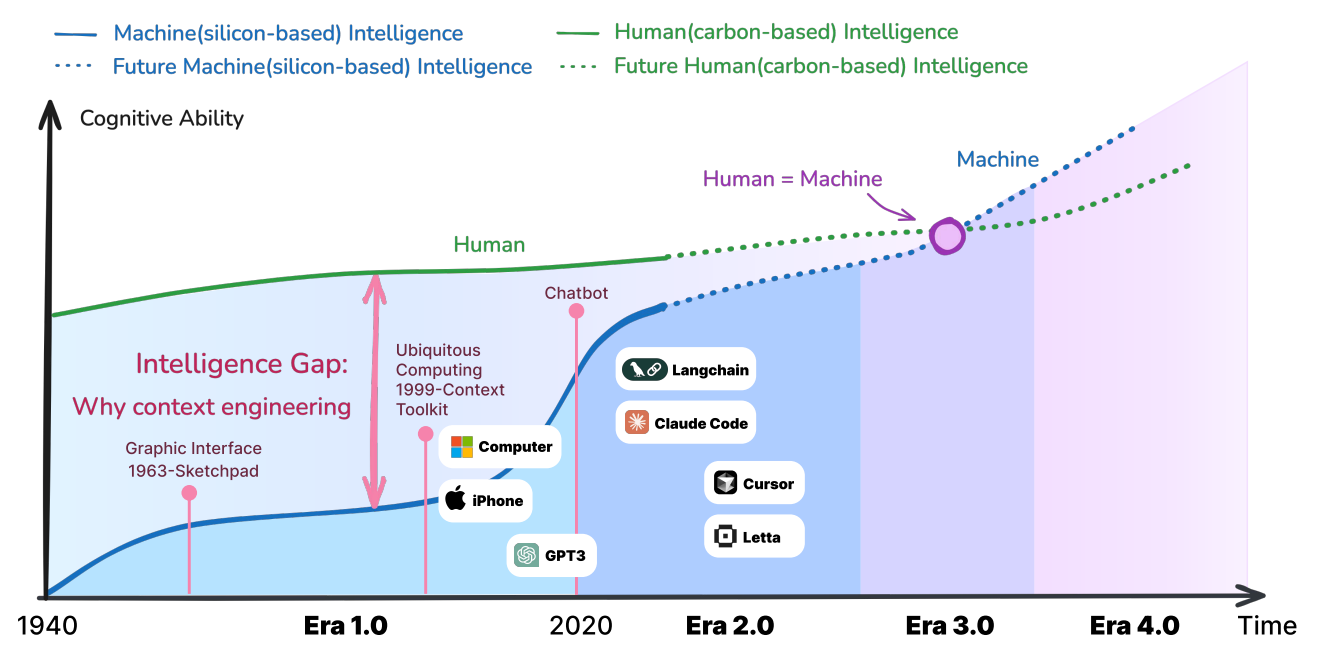

“提示工程”(Prompt Engineering)、“上下文窗口”(Context Window)——我們每天都在談論這些熱門詞匯,試圖優(yōu)化我們與 AI 的每一次對話。但這背后,隱藏著一個日益嚴峻的現實:在人類的“碳基智能”與機器的“硅基智能”之間,正裂開一道巨大的“認知鴻溝”。想象一張圖表,人類認知能力的曲線緩慢爬升,而機器智能的曲線則如火箭般陡峭上揚,兩者之間那片不斷擴大的空白地帶,正是我們所有焦慮與努力的根源。

我們投入的所有努力,本質上都是在構建一座橋梁,跨越這道鴻溝。而這座橋梁,就是“上下文工程”。但如果說,這座橋的藍圖遠比我們想象的更深刻、更久遠,甚至能追溯到幾十年前,那將會如何改變我們對 AI 的看法?今天,我們將一起揭示關于上下文工程的 5 個顛覆性認知,重新審視我們與機器的未來關系。

1. 顛覆認知一:它并非新生事物,而是已有三十年歷史的“舊學科”

許多人認為,“上下文工程”是隨著大語言模型的興起才誕生的新概念。然而,它的思想根源可以追溯到 30 多年前,即 20 世紀 90 年代的“普適計算”(Ubiquitous Computing)和“情境感知系統(tǒng)”(Context-Aware Systems)。在那個時代,研究者們就已經在系統(tǒng)性地探索如何讓機器理解環(huán)境和用戶意圖,從而提供更智能的服務。盡管當時的技術水平有限,但其核心目標與我們今天的追求并無本質區(qū)別。大約在 2020 年,隨著 GPT-3 的發(fā)布,這一領域才迎來了一次重大的范式轉移。

計算機科學家 Anind K. Dey 在 2001 年為“上下文”給出了一個至今仍被奉為圭臬的經典定義:

“上下文是任何可用于描述某個實體狀況的信息。實體可以是與用戶和應用程序交互相關的人、地點或物體,也包括用戶和應用程序本身。”

重溫這段歷史至關重要,因為它不僅提醒我們當前的技術突破建立在數十年堅實的理論之上,更揭示了一個發(fā)人深省的事實:早期研究者們對上下文的理解是全面而整體的,而如今我們常常將其狹隘地局限于對話歷史等單一維度。從某種意義上說,這種焦點的收窄,反而是一種“退步”。

2. 顛覆認知二:核心是“熵減”,即為機器“預處理”現實世界

為什么我們需要“上下文工程”?其本質可以概括為兩個字——“熵減”(entropy reduction)。人類在交流時,大腦能憑借共享的知識、文化背景和情商,自動“腦補”大量缺失的信息,將高熵(復雜、模糊)的現實情境轉化為低熵(清晰、明確)的理解。

多模態(tài)處理

然而,目前的機器缺乏這種高級的“腦補”能力。在“碳基智能”與“硅基智能”之間,存在著那條巨大的“認知鴻溝”。上下文工程的 heroic 努力,正是為了建造一座橋梁跨越那道鴻溝。其本質,就是人類需要投入精力,將高熵的現實情境和復雜意圖,預先處理、翻譯、轉化為低熵的、結構化的、機器能夠清晰理解的表示。我們?yōu)閮?yōu)化提示、組織信息所付出的所有努力,都是在為機器降低理解世界的難度。

3. 顛覆認知三:我們已從“情境感知”進化為“情境協(xié)作”

上下文工程的演進并非平滑的線性提升,而是一系列范式級的變革,從根本上重塑了人機交互的模式。我們可以將其劃分為兩個截然不同的時代:

? 在 1.0 時代(情境感知,Context-Aware):系統(tǒng)是被動的、基于簡單規(guī)則的響應者。一個典型的例子是:“系統(tǒng)感知到你在辦公室,于是自動將手機靜音。”它能根據預設規(guī)則適應環(huán)境,但無法真正理解你的工作內容。

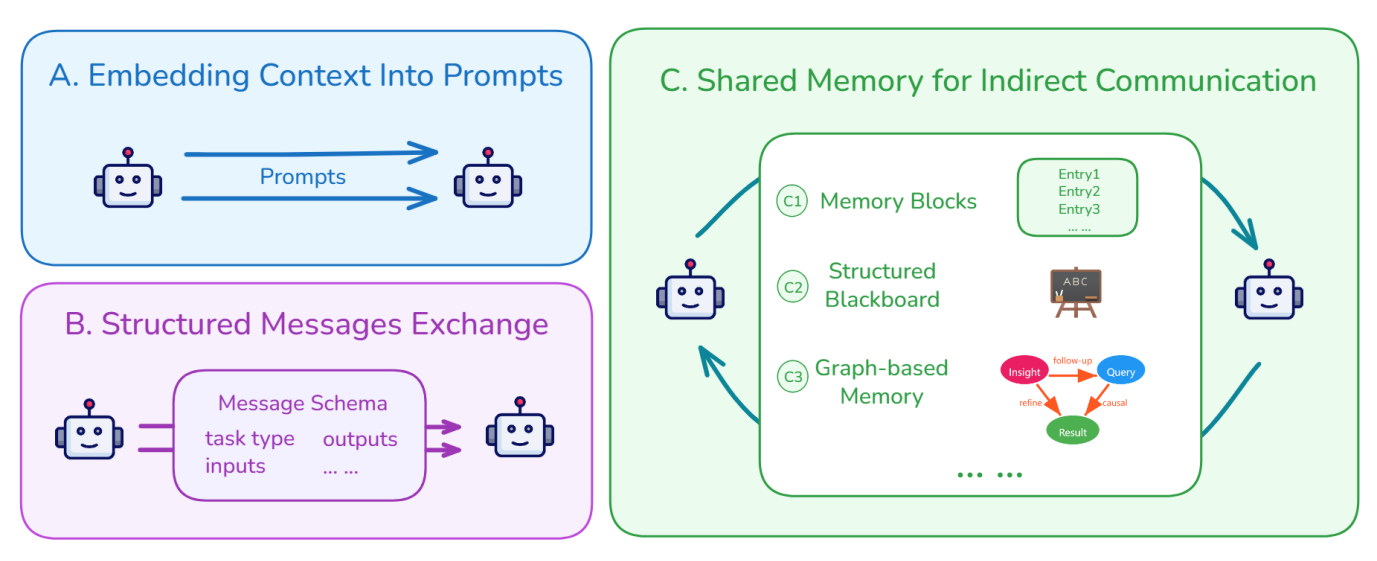

? 在 2.0 時代(情境協(xié)作,Context-Cooperative):AI 正在成為主動的、融入工作流的協(xié)作者。一個更高級的例子是:“AI 分析你正在撰寫的論文,并主動建議下一章節(jié)的寫作思路。”我們稱之為“情境協(xié)作”(context-cooperative),這不再是被動的環(huán)境適應,而是一種主動的目標對齊與深度協(xié)作。

Representative designs for self-baking in Era 2.0

上下文共享

這一轉變意義深遠:AI 不再僅僅是一個被動適應環(huán)境的工具,而是正在成為一個能與我們并肩作戰(zhàn)、共同完成復雜目標的合作伙伴。

4. 顛覆認知四:未來,或許是 AI 為我們構建上下文

讓我們將目光投向更遙遠的未來——上下文工程的 4.0 時代。當 AI 達到超人智能的水平時,它可能會擁有“上帝視角”(god's eye view),比我們自己更懂我們的真實意圖和潛在需求。

一個初露端倪的例子是 AlphaGo。它不僅學會了人類所有的圍棋知識,還創(chuàng)造出了人類棋手從未想過的全新策略,反過來教會了人類。這預示著一種根本性的角色反轉,即“主客體關系的顛倒”。屆時,AI 將不再是被動地理解我們給定的上下文,而是主動為我們構建全新的認知框架,重塑我們的現實。它將不再僅僅是我們的助手,而是我們認知的“引路人”,揭示我們自己都未曾察覺的需求和可能性。

5. 顛覆認知五:你的“上下文”,可能成為你的“數字幽靈”

最后一個觀點,觸及了關于身份和存在的哲學思考。卡爾·馬克思曾提出一個深刻的論斷:

“人的本質不是單個人所固有的抽象物,在其現實性上,它是一切社會關系的總和。”

在以上下文為中心的 AI 時代,這句名言被賦予了全新的計算意義:**一個人的定義,是其所有上下文的總和。**一個人的本質,正越來越多地來自于其產生的數字上下文——每一次對話、每一個決策、每一次互動留下的痕跡。這些上下文共同構成了我們的“數字存在”(Digital Presence)。

更進一步,這些上下文可以在一個人離開物理世界后依然存在、演化,甚至通過 AI 系統(tǒng)繼續(xù)與世界互動。想象一下,一個AI,在被賦予一位杰出科學家的“數字幽靈”后,能夠以其獨特的風格繼續(xù)推進研究,提出新的假說。它將成為一種永續(xù)的知識、記憶和身份,一個不朽的“數字幽靈”。

總結

總而言之,上下文工程遠不止是優(yōu)化提示詞的技術,它是連接人類意圖與機器理解的根本橋梁。它的演進歷史,清晰地映照出人機關系的變遷——從人類適應機器,到機器理解人類,再到未來可能由機器引導人類。當我們不斷地將自己的思想、決策和情感轉化為 AI 可以理解的“上下文”時,一個終極問題也隨之浮現:當 AI 越來越深刻地理解并保存我們的“上下文”時,我們究竟是在延伸自我,還是在創(chuàng)造一個終將超越我們的數字鏡像?

今天先到這兒,希望對AI,云原生,技術領導力, 企業(yè)管理,系統(tǒng)架構設計與評估,團隊管理, 項目管理, 產品管理,信息安全,團隊建設 有參考作用 , 您可能感興趣的文章:

微服務架構設計

視頻直播平臺的系統(tǒng)架構演化

微服務與Docker介紹

Docker與CI持續(xù)集成/CD

互聯(lián)網電商購物車架構演變案例

互聯(lián)網業(yè)務場景下消息隊列架構

互聯(lián)網高效研發(fā)團隊管理演進之一

消息系統(tǒng)架構設計演進

互聯(lián)網電商搜索架構演化之一

企業(yè)信息化與軟件工程的迷思

企業(yè)項目化管理介紹

軟件項目成功之要素

人際溝通風格介紹一

精益IT組織與分享式領導

學習型組織與企業(yè)

企業(yè)創(chuàng)新文化與等級觀念

組織目標與個人目標

初創(chuàng)公司人才招聘與管理

人才公司環(huán)境與企業(yè)文化

企業(yè)文化、團隊文化與知識共享

高效能的團隊建設

項目管理溝通計劃

構建高效的研發(fā)與自動化運維

某大型電商云平臺實踐

互聯(lián)網數據庫架構設計思路

IT基礎架構規(guī)劃方案一(網絡系統(tǒng)規(guī)劃)

餐飲行業(yè)解決方案之客戶分析流程

餐飲行業(yè)解決方案之采購戰(zhàn)略制定與實施流程

餐飲行業(yè)解決方案之業(yè)務設計流程

供應鏈需求調研CheckList

企業(yè)應用之性能實時度量系統(tǒng)演變

如有想了解更多軟件設計與架構, 系統(tǒng)IT,企業(yè)信息化, 團隊管理 資訊,請關注我的微信訂閱號:

作者:Petter Liu

出處:http://www.rzrgm.cn/wintersun/

本文版權歸作者和博客園共有,歡迎轉載,但未經作者同意必須保留此段聲明,且在文章頁面明顯位置給出原文連接,否則保留追究法律責任的權利。

該文章也同時發(fā)布在我的獨立博客中-Petter Liu Blog。

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號