第一部分 概念

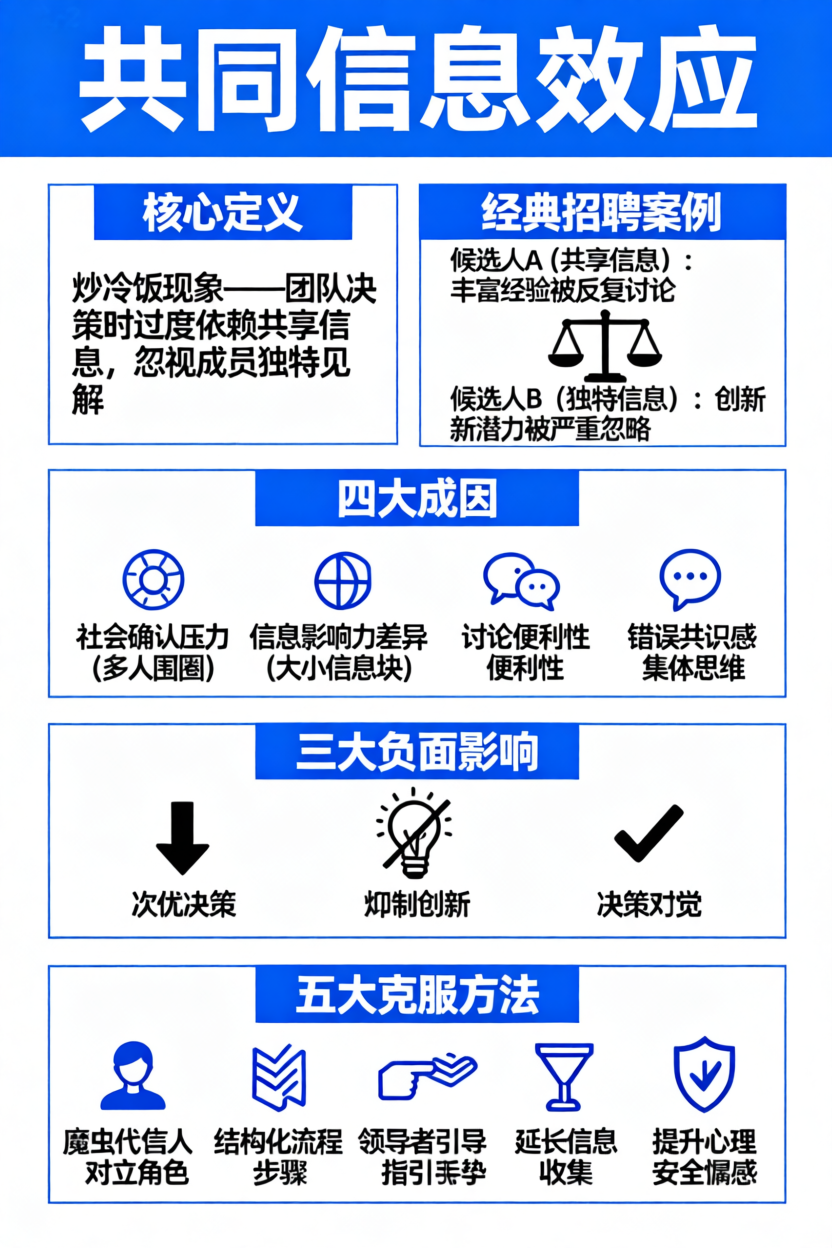

共同信息效應,也稱作共享信息偏差,指的是在團隊討論或決策過程中,成員們傾向于反復討論和依賴那些在討論前就已經被所有或大多數成員所知曉的信息(即“共同信息”),而相對忽視那些僅由個別或少數成員掌握的獨特信息(即“獨特信息”或“私有信息”)。

簡單來說,就是團隊討論會不自覺地“炒冷飯”,把大家已經知道的事情翻來覆去地講,而忽略了那些可能對做出最佳決策至關重要、但只有個別人知道的新信息。

一個經典的例子

假設一個團隊要招聘一位項目經理,有兩位候選人:A和B。

共同信息(所有面試官在討論前都已知曉):

候選人A有5年相關行業經驗。

候選人B剛從名校畢業,缺乏經驗。

這份信息在所有人的簡歷評估表上都有。

獨特信息(分別由不同的面試官在單獨面試中掌握):

面試官甲知道:候選人B在小組面試中展現了非凡的領導力和解決問題的能力。(只有甲知道)

面試官乙知道:候選人A的前雇主反饋他溝通能力較差。(只有乙知道)

在團隊討論時,很可能會出現這樣的情況:

大家會花大量時間討論“A有經驗而B沒經驗”這個眾所周知的事實。雖然甲和乙都掌握著可能改變看法的獨特信息,但這些信息在討論中被提及的可能性較低,即使被提及,也容易被忽略,無法成為討論的核心。最終,團隊很可能僅僅基于“經驗”這個共同信息,選擇了A,而錯過了可能更具潛力的B,或者忽略了A的重大缺陷。

共同信息效應產生的主要原因

社會確認與從眾壓力:

討論共同信息是安全的,因為它能迅速獲得他人的認同和共鳴,增強團隊凝聚力。

提出獨特信息則存在風險——你需要說服他人,可能會被質疑,甚至顯得不合群。

信息的影響力不同:

共同信息在討論一開始就具有很高的“可信度”,因為它被多人共享。

獨特信息最初只由一個人提出,其可信度和影響力相對較弱,除非提出者非常有威信。

討論過程的便利性:

回憶和討論大家都知道的事情,比讓一個人費力地解釋一個全新的、不為人知的信息要容易得多。

錯誤的共識感:

團隊會錯誤地認為,他們已經把所有相關信息都擺上臺面進行了充分討論,而實際上他們只是深化了對已知信息的共識。

共同信息效應的負面影響

導致次優決策:團隊可能無法利用所有可用信息,從而做出質量較低甚至錯誤的決策。

抑制創新:創新往往來源于獨特的視角和新穎的信息,共同信息效應會扼殺這種可能性。

造成決策過程的幻覺:團隊感覺討論很熱烈、很充分,但實際上是在一個狹窄的信息范圍內打轉。

如何克服共同信息效應

指定“魔鬼代言人”:明確指定一位團隊成員,其任務就是挑戰主流觀點,并提出反對意見和可能被忽略的信息。

結構化討論流程:在討論前,要求每個成員獨立地、書面地列出自己掌握的所有信息(包括共同的和獨特的),然后再匯總和討論。這可以確保獨特信息在早期就被呈現出來。

領導者積極引導:團隊領導者需要有意識地詢問:“有沒有人掌握了我們其他人可能不知道的信息?” 或 “我們是不是忽略了某個角度?”

延長信息收集階段:在形成初步判斷之前,花更多時間專注于信息的收集和分享,而不是急于得出結論。

提升團隊心理安全感:創造一個讓成員感到安全、可以無顧慮地提出不同意見和獨特信息的環境。

第二部分 實戰

共同信息效應下,如何確定輸出信息的個人所述信息不帶有個人感受,情緒,而是在闡述客觀事實的信息(提示,輸出者可以選擇隱藏,偽裝的)

當輸出者可以選擇隱藏或偽裝時,判斷其所述是客觀事實還是摻雜了個人情緒/意圖的主觀信息,變得極具挑戰性。但這并非無解,我們可以建立一個系統性的核查框架。

核心思路是:放棄“讀心術”,轉向“行為證據分析”。 我們無法直接看透一個人的內心,但可以通過其信息的呈現方式、一致性以及與其他證據的交叉驗證來判斷。

個人建議更多是熟悉團隊成員個性情況下,經驗性判斷。對于信息本身: 問它是否可驗證、具體、中性。

對于輸出過程: 通過安全地質詢、追溯源頭、分離觀察與解讀來探明真相。

以下是一套結合了心理學和組織行為學的具體方法:

第一步:分析信息本身的特質(內容分析)

可驗證性

客觀事實: 通常包含具體、可核查的數據、來源、時間、地點和人物。例如:“上周二的銷售報告顯示,第三季度銷售額下降了15%。”

主觀感受: 使用模糊的、情感化的、無法直接驗證的語言。例如:“我覺得他一直對項目不用心,最近狀態特別差。” 追問:“有哪些具體行為或事件讓你覺得他不用心?”

具體性與細節

客觀事實: 提供豐富的、情境化的細節,并且這些細節在后續追問下能保持一致和深入。

主觀感受/偽裝: 傾向于概括化、標簽化,缺乏細節。當你深入追問時,敘述可能會變得矛盾、模糊或動機會受到質疑(“你為什么總盯著這些細節?”)。

語言風格

客觀事實: 語言中性、平靜,多使用數據、引用和直接引述。

主觀感受: 充滿情緒化詞匯(“簡直太糟糕了”、“非常驚人”)、絕對化表述(“從來”、“總是”、“絕對”)、以及揣測他人動機(“他就是想……”)。

第二步:考察信息輸出的過程與情境(過程分析)

鼓勵并安全地質詢

方法: 創造一個心理安全的環境,然后溫和但堅定地質詢。

話術示例: “你提到的這個情況很重要,為了我們能全面理解,可以分享一下你是從哪里得到這個消息的嗎?” 或者 “你能否舉一個具體的例子來說明這個觀點?”

判斷: 客觀信息的提供者通常樂于接受質詢,并能提供更多支持性細節。而偽裝者或情緒化輸出者可能會變得防御、憤怒或轉移話題。

追溯信息源頭

方法: 盡可能追溯信息的第一手來源。是當事人親眼所見、親耳所聽,還是道聽途說(“我聽小王說……”)?

判斷: 信息傳遞的鏈條越長,失真的可能性越大,摻雜個人感受和解讀的就越多。

分離“觀察”與“解讀”

方法: 要求輸出者明確區分“發生了什么”(觀察)和“我認為這意味著什么”(解讀)。

示例:

觀察: “他在會議上三次打斷了客戶的發言。”

解讀: “他對客戶不尊重。”

策略: 重點關注“觀察”部分,因為它更接近事實。團隊可以基于相同的“觀察”進行多種“解讀”的討論。

引入外部參照點

方法: 用已知的、可靠的信息或第三方證據來交叉驗證。

示例: 如果有人聲稱某個流程效率低下,可以去查看該流程的實際績效數據(如完成時間、錯誤率),或者私下(注意保密)詢問其他經歷過該流程的同事。

第三步:構建系統性的組織防御機制(系統設計)

這是最關鍵的一步,旨在從制度上降低對個人判斷的過度依賴。

建立“事前承諾”機制

在討論開始前,要求所有成員匿名提交他們所知道的所有相關信息(包括共同信息和獨特信息)。這樣可以確保獨特信息在不受發言人身份、地位或表達能力影響的情況下被呈現出來。

實施“多角度信息確認”

對于關鍵信息,尤其是由單一個人提出的、可能影響決策的重要“事實”,必須有意識地通過其他獨立渠道進行確認。這就像是新聞采訪中的“多方求證”。

角色扮演與“魔鬼代言人”制度化

指定團隊成員專門負責挑戰每一個被提出的信息,無論它看起來多么確鑿。他們的任務就是問:“我們如何知道這是真的?”“還有其他的可能性嗎?”“這個信息的來源是什么?”

培養對信息類型的集體敏感度

對團隊進行培訓,讓所有成員都了解共同信息效應,并能識別“觀察”與“解讀”、“事實”與“感受”的區別。當團隊形成了共同的批判性思維語言時,偽裝信息的生存空間就會被壓縮。

總結

在共同信息效應下,要判斷個人輸出信息的客觀性,不能依賴于簡單的“信任”,而應依賴于一套嚴謹的核查程序和批判性思維文化。

對于信息本身: 問它是否可驗證、具體、中性。

對于輸出過程: 通過安全地質詢、追溯源頭、分離觀察與解讀來探明真相。

對于組織系統: 設計匿名提交、多源驗證、魔鬼代言人等機制來從根本上防范。

今天先到這兒,希望對AI,云原生,技術領導力, 企業管理,系統架構設計與評估,團隊管理, 項目管理, 產品管理,信息安全,團隊建設 有參考作用 , 您可能感興趣的文章:

微服務架構設計

視頻直播平臺的系統架構演化

微服務與Docker介紹

Docker與CI持續集成/CD

互聯網電商購物車架構演變案例

互聯網業務場景下消息隊列架構

互聯網高效研發團隊管理演進之一

消息系統架構設計演進

互聯網電商搜索架構演化之一

企業信息化與軟件工程的迷思

企業項目化管理介紹

軟件項目成功之要素

人際溝通風格介紹一

精益IT組織與分享式領導

學習型組織與企業

企業創新文化與等級觀念

組織目標與個人目標

初創公司人才招聘與管理

人才公司環境與企業文化

企業文化、團隊文化與知識共享

高效能的團隊建設

項目管理溝通計劃

構建高效的研發與自動化運維

某大型電商云平臺實踐

互聯網數據庫架構設計思路

IT基礎架構規劃方案一(網絡系統規劃)

餐飲行業解決方案之客戶分析流程

餐飲行業解決方案之采購戰略制定與實施流程

餐飲行業解決方案之業務設計流程

供應鏈需求調研CheckList

企業應用之性能實時度量系統演變

如有想了解更多軟件設計與架構, 系統IT,企業信息化, 團隊管理 資訊,請關注我的微信訂閱號:

作者:Petter Liu

出處:http://www.rzrgm.cn/wintersun/

本文版權歸作者和博客園共有,歡迎轉載,但未經作者同意必須保留此段聲明,且在文章頁面明顯位置給出原文連接,否則保留追究法律責任的權利。

該文章也同時發布在我的獨立博客中-Petter Liu Blog。

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號