我們都曾被“人工智障”客服惹惱過

相信很多人都有過這樣的經歷:滿懷希望地向在線客服求助,結果卻遇到一個只會重復“您的問題我無法理解”或提供牛頭不對馬嘴答案的聊天機器人。這種僵化、毫無幫助的“智能交互系統”不僅沒能解決問題,反而讓人更加惱火,它們也因此被戲稱為“人工智障”。對企業而言,打造一個真正能夠理解用戶意圖、提供有效解決方案并帶來良好體驗的AI系統,是一項巨大的技術挑戰。這不僅需要強大的模型能力,更需要一套成熟的、能夠應對真實世界復雜性的工程方法論。許多企業投入巨資,卻收效甚微。

然而,美團最近發布的一份技術報告2510.13291,詳細介紹了其名為“WOWService”的智能交互系統,展示了驚人的成果。報告的核心數據顯示,該系統在將用戶滿意度提升超過25%的同時,還顯著降低了運營成本。這份報告揭示的并非單一的技術魔術,而是一種深思熟慮的工程哲學。本文將提煉其五個最具啟發性的策略,它們環環相扣,共同構成了這套理念的支柱:從蠻力規模轉向外科手術般的精準,構建像人一樣學習的系統,并從底層設計上擁抱變化與適應性。

1. 少即是多:訓練數據從百萬級到萬級,成本銳減99%

在人工智能領域,傳統觀念普遍認為“數據越多,模型越好”。為了讓模型覆蓋盡可能多的場景,工程師們通常會采用“人海戰術”,投入海量數據進行訓練。美團最初也遵循這一路徑,使用了超過一百萬條數據來訓練其客服模型。然而,這種方式不僅成本高昂,而且迭代效率低下,每周只能更新一個版本。

但他們的團隊隨后有了一個反直覺的重大發現:在模型經過充分的預訓練后,數據質量的重要性遠超數量。

“我們發現,在經過充分的預訓練后,不到一萬個高質量樣本就能達到我們百萬級數據集的性能水平。”

這一發現催生了“輕量化SFT(監督微調)”的新范式。通過從“數據量”驅動轉向“數據質”驅動,美團實現了驚人的優化:訓練成本降低了99%,模型迭代速度從每周一次提升到每周3-4次。這一范式轉變是行業的一個重要啟示:應用AI的未來不在于無休止地擴大數據規模,而在于發展精密的工程實踐,以最大化利用高質量、有針對性的數據價值。但高質量數據本身還不夠,系統架構在如何運用這些數據和外部知識方面,也必須同樣智能。

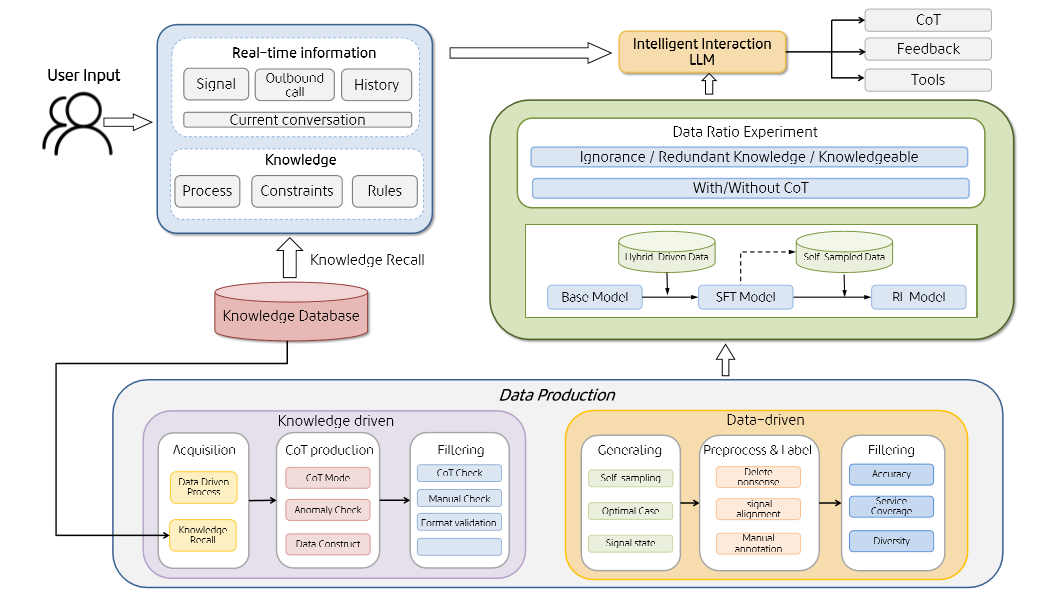

2. 雙輪驅動:當“數據直覺”遇上“知識規則”

傳統的智能交互系統通常有兩種構建思路:純數據驅動或純知識驅動。前者雖然對話流暢、情商高,但每次業務規則更新都需要重新收集數據和漫長的再訓練;后者雖然能嚴格遵守規則,但系統僵化、難以維護,無法應對復雜的業務流程。

為了兼顧二者的優點,美團設計了一種“數據-知識”雙輪驅動架構。這就像一位資深的專家醫生:他們首先會查閱最新的醫學教科書(知識庫),如果書中有明確指引,便按章辦事;如果遇到教科書未覆蓋的罕見病例,他們則會依靠多年積累的經驗和直覺(數據驅動的內化能力)來做出判斷。WOWService正是基于這一強大原則運作的。當用戶提出問題時,模型會首先嘗試調用“知識檢索”模塊。如果找到了相關的知識庫條目(如最新的退款政策、活動規則等),模型就會依據這些知識生成答案。如果沒有找到,模型則會依靠其在海量對話數據中學習到的“內化能力”,像一個經驗豐富的人類客服一樣進行回復。

這種混合模式的好處是顯而易見的。它既保留了知識庫的靈活性——業務規則可以實現“分鐘級”的快速更新和上線,又利用了數據驅動模型的優勢,使其具備了人類般流暢、自然的對話能力。這使得整個系統既堅固可靠,又極具適應性,在成本與效率之間取得了完美的平衡。這種適應性強的架構為系統打下了堅實基礎,但要真正做到卓越,系統還必須具備從自身實踐中學習和進步的能力。

3. 自我進化:AI從“好案例”和“壞案例”中持續學習

一個AI系統如果不能從真實世界的反饋中學習,就永遠無法真正地成長。為了解決這個問題,美團開發了一套名為“自我優化訓練(SRT)”的增強框架,讓AI擁有了持續進化的能力。

SRT框架的核心思想是建立一個閉環學習系統。它會自動從線上服務產生的大量對話數據中,系統性地篩選出兩類案例:“好案例(Good Cases)”和“壞案例(Bad Cases)”。

? 好案例:指那些解決方案正確、用戶滿意度高、對話質量也高的交互。這些案例會被直接用于下一輪的監督微調(SFT),從而強化模型的積極行為,讓它“學好”。

? 壞案例:例如,雖然解決方案正確,但用戶滿意度卻很低。這些案例則被用來構建“偏好對(Preference Pairs)”,用于更高級的DPO或RL訓練,專門針對性地修復模型的短板,讓它“改錯”。

這種自我進化機制的效果是戲劇性的。與基礎模型高達52.91%的用戶不滿意率(USM 1,越低越好)和57.43%的對話重復率(RR)相比,經過SRT框架完整訓練后的模型,其不滿意率降至25.38%,重復率更是驟降至20.27%。這意味著不滿意度絕對下降了27.53個百分點,重復率絕對下降了37.16個百分點——這強有力地證明了系統從實踐中學習和完善自我的能力。這個自我學習循環非常強大,但要有效利用“壞案例”,不僅僅是識別它們就夠了,更需要一個系統化的流程來教會模型人類真正偏好的是什么。

4. 流程化“調教”:系統性地教會AI人類偏好

僅僅讓AI的回答“正確”是遠遠不夠的,它的語氣、措辭和處理問題的方式也必須符合人類的偏好和期望。直接偏好優化(DPO)等技術正是為了實現這種“對齊”。但美團的創新之處在于,他們不僅僅是應用了這項技術,而是圍繞它建立了一套完整的工業化操作流程,將模型“調教”從一種藝術變成了一門工程。

這套“可運營的DPO”框架形成了一個持續迭代的循環:

1. 識別:持續從線上識別不滿意的“壞案例”。

2. 總結:將這些案例背后的問題總結成質檢規則。

3. 標注:根據規則對數據進行標注,形成偏好對。

4. 訓練:使用標注好的數據訓練新模型。

5. 測試:進行回歸測試,確保新模型沒有“學跑偏”。

6. 部署:上線新版本,開始下一輪循環。

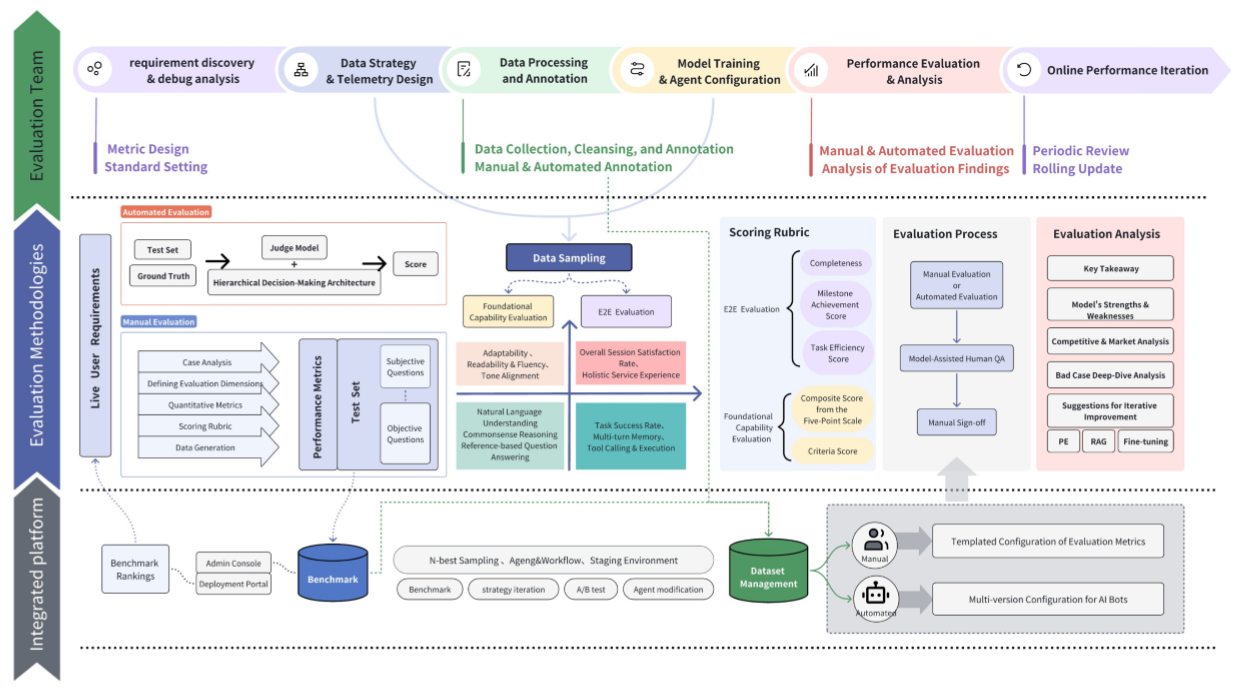

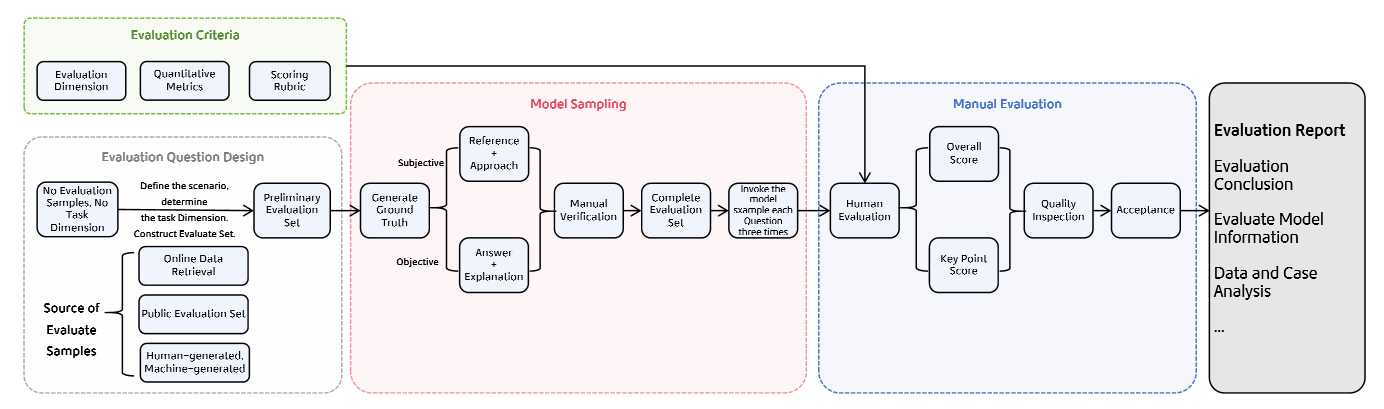

Framework of the evaluation for agents

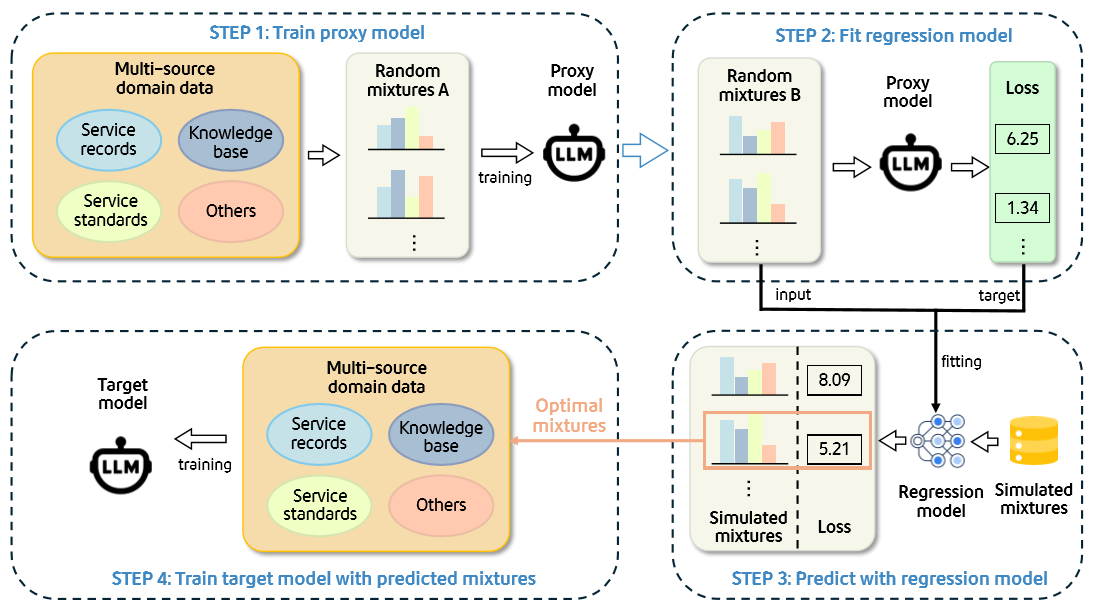

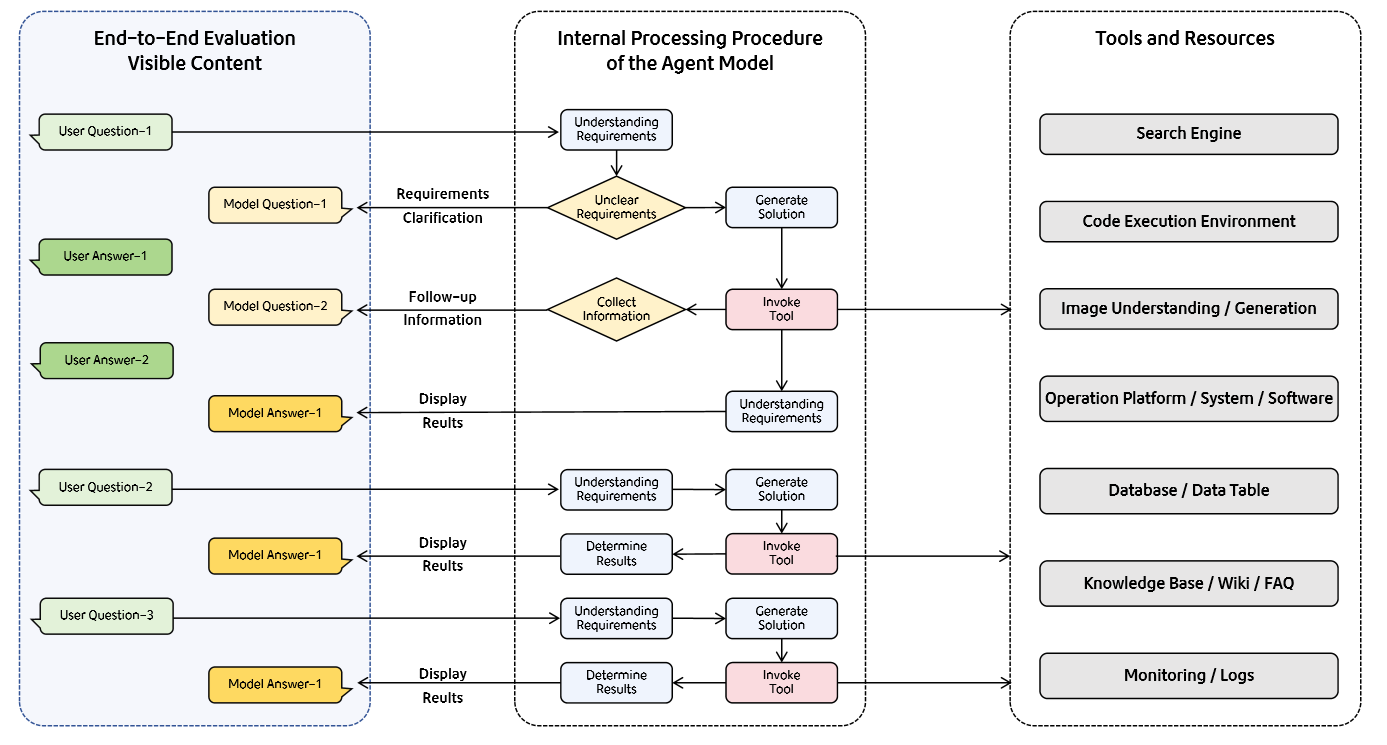

knowledge-datahybrid-driven

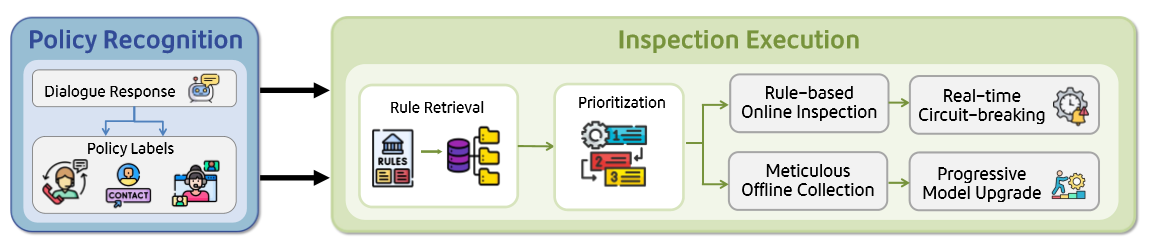

GRM-Powered RLSystem with Multi-Phase Dialogue Assessment

這種系統性的“調教”方法威力巨大。數據顯示,該流程極大地提升了對關鍵問題的“修復率”。例如,針對“模型幻覺”(胡說八道)問題的修復率達到了驚人的97.5%,而“提供錯誤解決方案”的問題修復率也提升了34.49%。這種從零散修復到系統化、可復制流程的轉變,正是區分學術實驗與能夠大規模提供穩定質量的企業級AI解決方案的關鍵。盡管這種工業化流程能精煉核心模型的行為,但某些高度復雜的任務,對于任何單一AI來說,無論訓練得多么好,都可能是力不能及的。

5. 不只是一個AI:構建協同作戰的“智能體團隊”

面對極其復雜的業務場景,單一的AI模型往往會力不從心,就像讓一個人同時扮演多個領域的專家一樣困難。為了解決這個問題,美團采用了先進的多智能體(Multi-Agent)架構,將AI客服從“單兵作戰”升級為“團隊協作”。在這個架構中,有一個主要的“主智能體”負責與用戶直接對話。當遇到需要特定專業能力才能處理的任務時,主智能體不會自己硬扛,而是會像調用一個工具一樣,喚醒一個專門的“子智能體”來處理。報告中以“外呼智能體”為例清晰地展示了這一過程:主智能體在溝通后判斷需要電話聯系商家,于是發出外呼請求;一個“解析子智能體”提取參數,一個“執行子智能體”完成外呼,一個“收集子智能體”獲取結果,最后由主智能體將通話結果自然地告知用戶。

多模態理解

這種“AI團隊”協同作戰的模式效果顯著。數據顯示,在引入專門的外呼智能體后,處理該類任務的平均得分從57分飆升至80分。這種模塊化的“團隊”架構帶來了更深遠的戰略優勢:它允許美團在不需重訓龐大主模型的情況下,通過增加新的子智能體來擴展復雜功能;它能將問題隔離在單個智能體中,極大提升了系統的可維護性;同時,它也使得不同團隊可以并行開發不同智能體,從而加速了整體的研發進程。

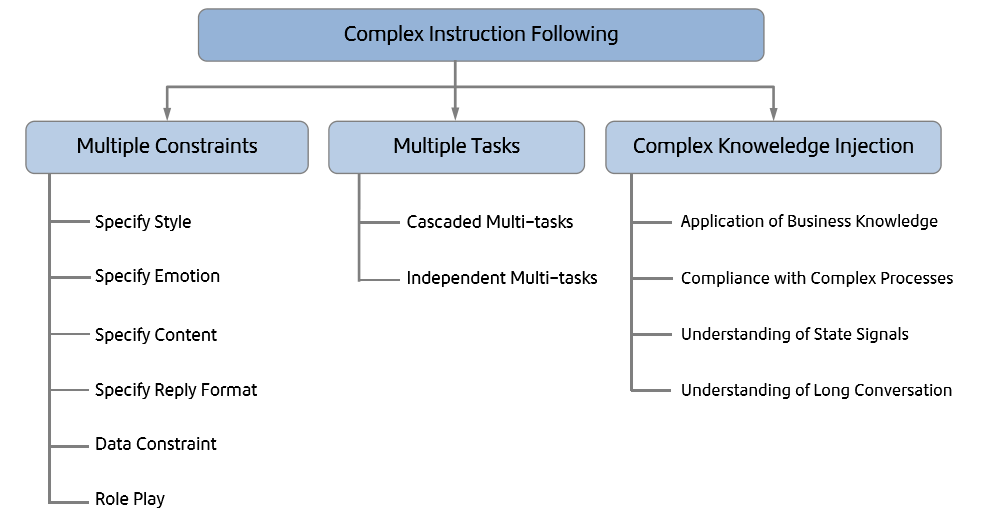

多智能體架構(Multi-Agent Architectures)

1. 主智能體(Lead Agent / Primary Agent)的職責

主智能體(Lead Agent),或稱主要對話智能體,在多智能體系統(MAS)中承擔著核心的協調和控制功能。

? 對話控制和管理: 主智能體負責維持與用戶的對話控制,管理對話流程,并等待子智能體的響應,從而確保交互體驗的連貫性和無縫性。

? 任務分解與協調: 它負責將復雜的任務分解,并協調子智能體(Sub-agents)的工作。

? 結果整合: 主智能體負責整合子智能體提供的最終結果 或信息,并將其納入對用戶的回應中。

? 決策制定: 它最終決定是否采納子智能體發出的信號,這種決策是基于實時信號和對話上下文作出的。

在這種架構中,專業化智能體(子智能體)被視為可執行的工具(executable tools),由主智能體動態調用,以獲取信息或處理部分請求。

2. 專業化子智能體(Specialized Sub-agents)的職責

為了處理特定的業務功能,系統引入了專業的子智能體,它們專注于各自領域的功能:

A. 外呼智能體(Outbound-Call Agent)

外呼智能體負責執行智能外呼業務。這是一個包含四個順序步驟的流程,通常涉及多個子智能體:

1. 主對話智能體發出有效的外呼請求。

2. 解析子智能體(Parsing sub-agent): 提取呼叫參數。

3. 執行子智能體(Execution sub-agent): 實際撥打電話。

4. 收集子智能體(Collection sub-agent): 檢索外呼結果。

5. 最后,主代理將子代理返回的信息進行整合,并將結果報告給用戶。

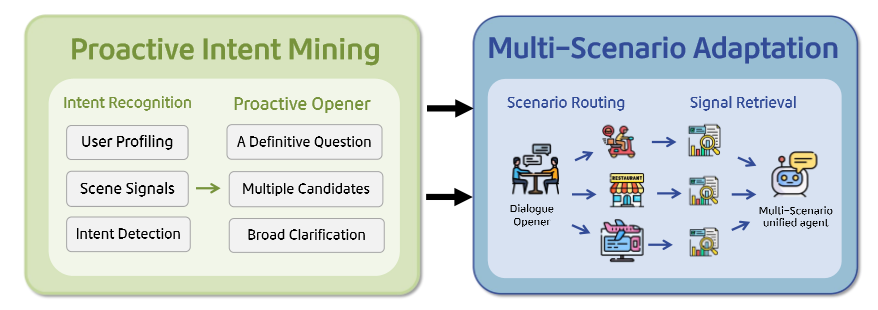

B. 主動協作智能體(Agent of Proactive Collaboration)

主動協作智能體負責在所有服務場景中工作,旨在提高用戶參與度和溝通效率,該智能體通過兩種策略實現其目標:

1. 主動意圖挖掘(Proactive Intent Mining)

在對話開始時檢測潛在的用戶需求,并主動確認它們。

? 如果初始信號足夠明確,系統會提出一個可能的單一問題,并生成一個包含三部分內容

解釋系統使用的信號(Explain the signal used)

與用戶確認問題(Confirm the issue with the user)

提供解決方案或繼續流程(Proceed or provide a solution)

的簡短腳本。

? 如果信號不夠強,系統會提供一系列可能的問題供用戶選擇。

2. 多場景適應(Multi-scenario Adaptation)

在確認用戶需求后,根據用戶的回復識別出適當的服務場景。它利用預定義規則檢索相關信號和操作指令,從而確保在單個對話中實現場景間的無縫切換。值得注意的是,該系統采用統一的交互服務智能體(unified interaction service agent),而非針對每個場景單獨的模型。

C. 多模態理解智能體(Agent of Multi-Modal Understanding)

多模態理解智能體旨在準確識別非文本模態的用戶輸入,這對于確定下一步行動至關重要。

? 圖像識別: 協助主對話模型,并將圖像識別能力擴展到所有交互服務場景。

? 語音系統: 專注于更緊密的多模態對齊(multimodal alignment)、功能調用的無縫集成(seamless integration of function-calling)和增強的安全機制

效果評估

引入主動協作機制帶來了顯著的性能提升。與基線模型相比,采用主動協作機制后,關鍵指標得到了改善:

? 用戶滿意度指標 1 (USM 1)(越低越好)降低了 5.6%(從 18.2% 降至 12.5%)。

? 用戶滿意度指標 2 (USM 2)(越高越好)提升了 10.8%(從 48.0% 升至 58.8%)

結論

美團WOWService的成功經驗告訴我們,打造頂級的智能交互系統,并非依賴于某一項單一的技術突破。它是一場系統工程的杰作,證明了卓越的AI并非誕生于單一模型,而是通過對數據范式、學習框架和架構設計的深思熟慮與整合,精心構建而成。這份報告不僅展示了AI客服的現有成就,也為我們揭示了未來的發展方向。正如報告所展望的,當這些系統從單一模型演變為由多個專業智能體組成的協作團隊時,一個值得我們深思的問題浮現眼前:“它們將解鎖怎樣全新的主動式、個性化服務形態?而這又將如何深刻地改變我們與技術的日常互動方式?”

今天先到這兒,希望對AI,云原生,技術領導力, 企業管理,系統架構設計與評估,團隊管理, 項目管理, 產品管理,信息安全,團隊建設 有參考作用 , 您可能感興趣的文章:

微服務架構設計

視頻直播平臺的系統架構演化

微服務與Docker介紹

Docker與CI持續集成/CD

互聯網電商購物車架構演變案例

互聯網業務場景下消息隊列架構

互聯網高效研發團隊管理演進之一

消息系統架構設計演進

互聯網電商搜索架構演化之一

企業信息化與軟件工程的迷思

企業項目化管理介紹

軟件項目成功之要素

人際溝通風格介紹一

精益IT組織與分享式領導

學習型組織與企業

企業創新文化與等級觀念

組織目標與個人目標

初創公司人才招聘與管理

人才公司環境與企業文化

企業文化、團隊文化與知識共享

高效能的團隊建設

項目管理溝通計劃

構建高效的研發與自動化運維

某大型電商云平臺實踐

互聯網數據庫架構設計思路

IT基礎架構規劃方案一(網絡系統規劃)

餐飲行業解決方案之客戶分析流程

餐飲行業解決方案之采購戰略制定與實施流程

餐飲行業解決方案之業務設計流程

供應鏈需求調研CheckList

企業應用之性能實時度量系統演變

如有想了解更多軟件設計與架構, 系統IT,企業信息化, 團隊管理 資訊,請關注我的微信訂閱號:

作者:Petter Liu

出處:http://www.rzrgm.cn/wintersun/

本文版權歸作者和博客園共有,歡迎轉載,但未經作者同意必須保留此段聲明,且在文章頁面明顯位置給出原文連接,否則保留追究法律責任的權利。

該文章也同時發布在我的獨立博客中-Petter Liu Blog。

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號