從圖像到文本:手寫體漢字識別的技術路徑與產業賦能

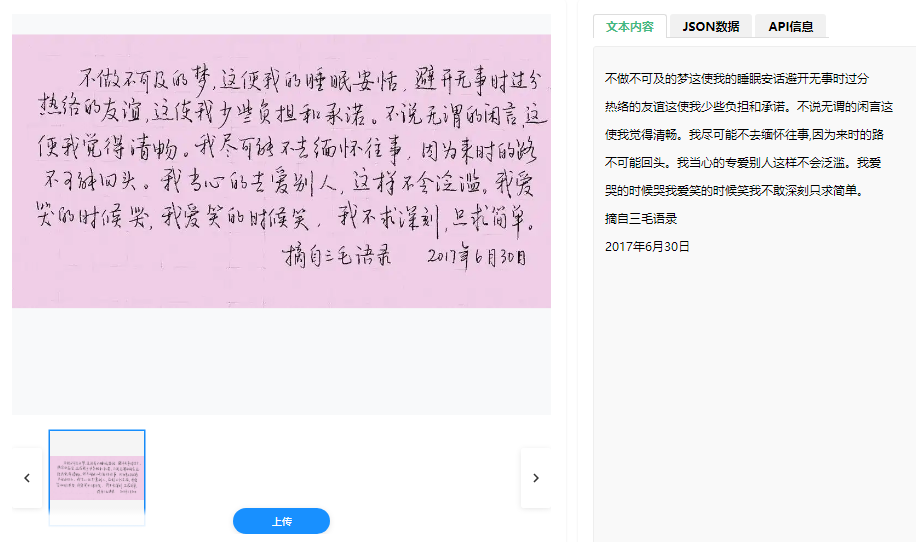

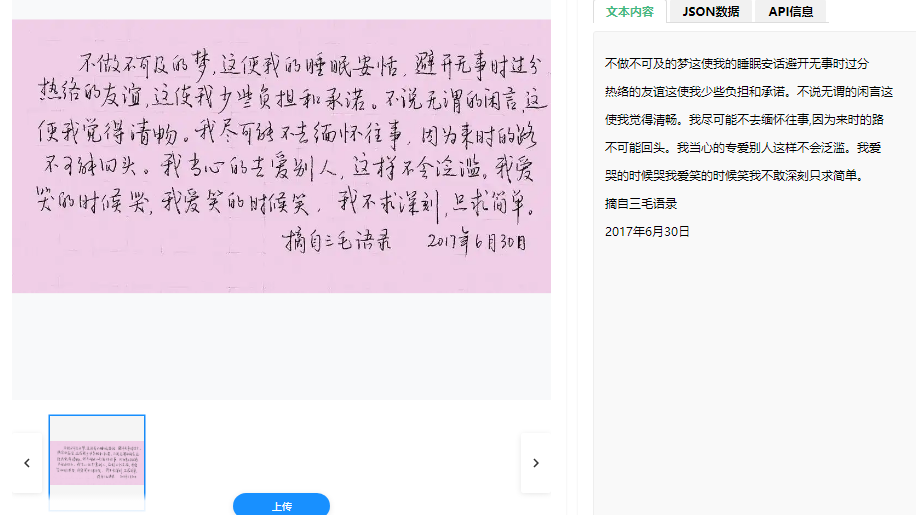

當筆尖在紙面沙沙劃過,留下的不僅是墨跡,更是帶著個人體溫與風格的獨特印記。這些千變萬化的手寫漢字,曾長期是機器難以理解的“天書”。而今,手寫體漢字識別技術正如同一位博學的“解碼者”,架起了一座連接人類隨性書寫與機器精確理解的橋梁,悄然改變著我們與信息交互的方式。

技術核心:手寫體漢字如何被“讀懂”

手寫體漢字識別技術的本質是讓計算機模擬人類認字的過程,其核心流程可分解為四個關鍵步驟:

1. 圖像預處理:為漢字“拍照美容”

原始的手寫圖像往往存在噪聲、傾斜、筆畫斷裂或墨跡濃淡不均等問題。預處理階段旨在優化圖像質量,為后續識別掃清障礙。主要包括:

- 二值化:將彩色或灰度圖像轉換為純粹的黑白圖像,使筆畫與背景徹底分離。

- 噪聲濾除:去除圖像中的雜點、污漬等干擾信息。

- 傾斜校正:自動檢測并矯正文本行的傾斜角度,保證漢字“站得正”。

- 歸一化:將不同大小、位置的漢字縮放并移動到統一的坐標空間中,消除尺度差異。

2. 特征提取:捕捉漢字的“靈魂”

這是手寫體漢字識別技術的精髓所在。計算機需要從預處理后的漢字圖像中,抽取出能夠唯一標識其形態的關鍵信息。特征主要分為兩類:

- 結構特征:關注漢字的宏觀構造。如筆畫的點、橫、豎、撇、捺,以及它們之間的相對位置、交叉點、包圍結構(如“口”、“囗”)等。這類似于我們認字時分析的“偏旁部首”。

- 統計特征:從微觀的像素分布中尋找規律。例如,將漢字圖像劃分為若干小網格,統計每個網格中黑色像素的密度,形成一個特征向量。這種方法對字體的細微變化魯棒性較強。

3. 模型識別:在“大腦”中進行匹配判斷

提取的特征將被送入識別模型(即算法的“大腦”)進行最終判決。主流技術歷經演進,目前以深度學習為主導:

- 傳統方法:如模板匹配法(與標準字庫逐一比對)和統計分類法(如支持向量機SVM)。這些方法在規則字體上效果尚可,但對于自由手寫體,識別率有限。

- 深度學習:尤其是卷積神經網絡(CNN) 和循環神經網絡(RNN) 的結合(CNN+RNN+CTC模型)。CNN擅長從圖像中提取空間特征,RNN則能很好地處理筆畫間的時序關系,非常適合像漢字這樣具有序列書寫特性的文字。這種端到端的模型,能夠直接從像素輸入映射到文字輸出,大大提升了識別的準確率和泛化能力。

4. 后處理:利用語境“糾錯潤色”

- 單純的單字識別難免出錯。后處理環節利用語言模型和上下文語境進行智能糾錯。例如,當系統將“北京”誤識別為“比京”時,語言模型會根據“北京”是一個高頻詞而自動糾正,顯著提升整體識別率。

面臨的獨特挑戰

與印刷體或拉丁字母相比,手寫體漢字識別難度更高:

- 類別繁多:國標GB2312一級字庫就有3755個漢字,類別數遠超26個英文字母。

- 結構復雜:漢字由筆畫、部件多層次構成,結構多變(左右、上下、包圍等)。

- 書寫風格千差萬別:不同人的筆跡在大小、粗細、連筆、簡繁體、工整度上差異巨大。

- 形近字干擾:如“未”與“末”、“己”與“已”、“土”與“士”等,極易混淆。

賦能千行百業:手寫體漢字識別的廣泛應用

這項技術已從實驗室走向產業前沿,成為數字化轉型的重要推手。

金融與政務:流程無紙化加速器

- 銀行與保險:自動識別錄入開戶申請表、支票、保單等單據上的手寫信息,將數分鐘的人工錄入縮短至秒級,極大提升了業務處理效率和客戶體驗,同時降低了人工錯誤率。

- 政府機構:在稅務申報、工商登記、戶籍管理等場景中,快速處理大量手寫表格和文件,實現檔案的數字化管理和快速檢索,助力“一網通辦”和智慧政務建設。

教育領域:個性化學習的引擎

- 智能作業批改:自動識別并評判學生的手寫作業、試卷,特別是對漢字的書寫筆順、工整度進行評價,為語文教學提供有力輔助。

- 在線教育:配合手寫板或觸摸屏,實時識別教師和學生的板書筆跡,實現互動教學的數字化留存與分享。

物流與郵政:打通“最后一公里”的信息壁壘

- 快遞面單識別:準確識別手寫快遞單上的收件人姓名、電話和地址,是實現包裹自動分揀、路徑規劃的關鍵技術,解決了因字跡潦草造成的投遞延誤問題。

- 郵政信函分揀:自動讀取信封上的手寫郵政編碼和地址,大幅提升郵件分揀的自動化水平和效率。

醫療健康:釋放臨床數據的價值

- 病歷數字化:將醫生手寫的病歷、處方、檢查單轉化為結構化電子數據,不僅便于存檔和查詢,更能為后續的臨床研究、疾病診斷和醫療大數據分析提供寶貴原料。

文化與歷史:守護文明的記憶

- 古籍文獻數字化:識別和錄入歷史典籍、檔案、書信中的手寫漢字,是保護和傳承中華優秀傳統文化的重要手段,讓塵封的史料得以被便捷地檢索和研究。

- 名人手稿整理:快速將作家、學者的手稿轉化為電子文本,促進學術研究和文化傳播。

技術的腳步從未停歇。未來的手寫體漢字識別,將不再滿足于“認出”字形,而是向著“理解”書寫意圖與情感的方向演進。結合更強大的人工智能,它或許能通過筆跡的輕重、速度與節奏,感知書寫者的情緒狀態;在更廣泛的物聯網與混合現實(MR)場景中,它將成為無縫捕捉與轉化現實世界手寫信息的關鍵一環。從古老的甲骨文到今日的隨意筆跡,漢字的生命力在每一次書寫中延續,而識別技術,正作為這個時代最忠實的記錄者與解讀者,靜默而深刻地重塑著信息的未來。

當筆尖在紙面沙沙劃過,留下的不僅是墨跡,更是帶著個人體溫與風格的獨特印記。這些千變萬化的手寫漢字,曾長期是機器難以理解的“天書”。而今,手寫體漢字識別技術正如同一位博學的“解碼者”,架起了一座連接人類隨性書寫與機器精確理解的橋梁,悄然改變著我們與信息交互的方式。

當筆尖在紙面沙沙劃過,留下的不僅是墨跡,更是帶著個人體溫與風格的獨特印記。這些千變萬化的手寫漢字,曾長期是機器難以理解的“天書”。而今,手寫體漢字識別技術正如同一位博學的“解碼者”,架起了一座連接人類隨性書寫與機器精確理解的橋梁,悄然改變著我們與信息交互的方式。

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號