計算機網絡體系之OSI模型

1、計算機網絡體系結構

計算機網絡體系結構指的是計算機網絡層次模型和各層協議的集合。計算機網絡按照高度結構化設計方法采用功能分層原理來實現。

2、OSI模型

網絡協議是計算機網絡必不可少的,一個完整的計算機網絡需要有一套復雜的協議集合,組織復雜的計算機網絡協議的最好方式就是層次模型。

OSI 模型是一種概念模型,由國際標準化組織(ISO)提出,是一種試圖使各種計算機在世界范圍內互連為網絡的標準框架。建立七層模型的主要目的是為解決異種網絡互連時所遇到的兼容性問題。各層之間具有很強的獨立性,互連網絡中各實體采用什么樣的協議是沒有限制的,只要向上提供相同的服務并且不改變相鄰層的接口就可以了。

背景目的:70年代國外一些主要計算機生產廠家先后推出了各自的網絡體系結構,但它們都屬于專用的。為使不同計算機廠家的計算機能夠互相通信,以便在更大的范圍內建立計算機網絡,國際化標準組織ISO建立了OSI模型,希望以此建立一個國際范圍的網絡體系結構標準,實現世界范圍內的計算機互相通信。

通俗點來說,就是由于計算機網絡太復雜了,國際標準化組織(ISO)試圖通過 OSI 模型來將計算機網絡分成7個層次來將復雜的問題分層化。每個層次負責自己的功能,并且每個層次只對其它層次提供接口等服務,內部具體的實現對其他層次是隱藏的。該組織希望通過 OSI 模型來使網絡體系結構標準化,實現世界范圍內的計算機通信。

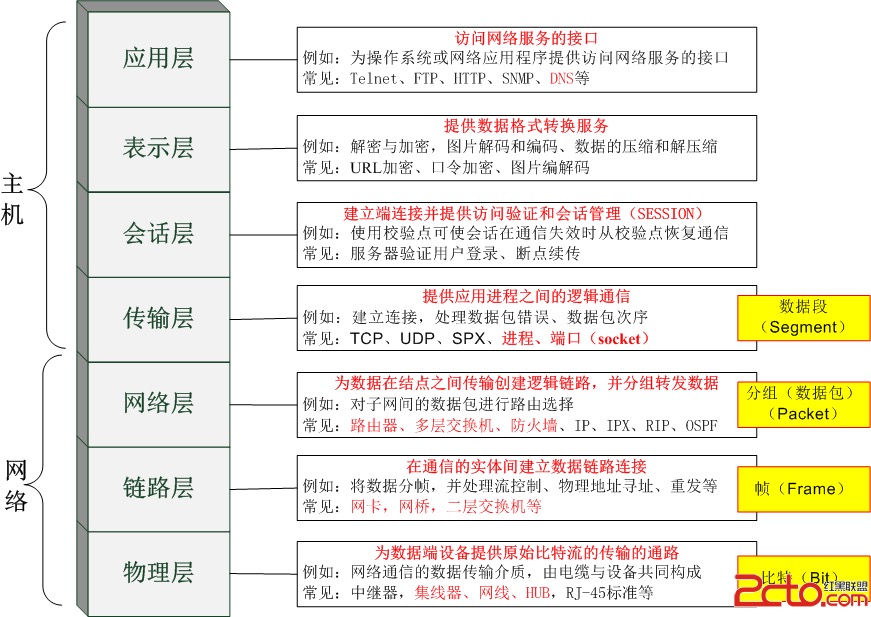

3、OSI模型的各層介紹

OSI中的上面4層(應用層、表示層、會話層、傳輸層)為高層,定義了程序的功能;下面3層(網絡層、數據鏈路層、物理層)為低層,主要是處理面向網絡的端到端數據流。

4、實際情況

但是現實的網絡中并沒有采用 OSI 模型,而是采用了TCP/IP模型。OSI七層模型太過細化,有一定的參考意義,但實現起來比較繁瑣,相比較而言,TCP/IP模型比較簡潔,具有較強的實際應用價值。TCP/IP將計算機網絡分成了四個層次,分別是網絡接口層(又稱鏈路層)、網絡層、傳輸層、應用層。

《計算機網絡》謝希仁版,結合OSI的7層模型和TCP/IP的4層模型,將計算機網絡按照5層的模型來給我們講授,分別是物理層、數據鏈路層、網絡層、傳輸層和應用層,但5層模型只是為了方便介紹計算機網絡原理而設計的,而在實際應用中還是TCP/IP四層模型。

參考文章:https://blog.csdn.net/u011619283/article/details/52679504、https://www.jianshu.com/p/01c7c163d438

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號