編譯原理復習筆記

文法和語言的形式定義

終結符號 \(V_T\)、非終結符號 \(V_N\) 滿足 \(V_T \cap V_N = \emptyset\)

產生式 $\alpha \rightarrow \beta $, \(\alpha \in (V_T \cup V_N)^+, \beta \in (V_T \cap V_N)^*\)

文法 \(G[S] = (V_N, V_T, P, S)\),\(P\) 是產生式的集合,\(S\) 是開始符號

-

0 型文法(短語結構文法) $\alpha \rightarrow \beta $, \(\alpha \in (V_T \cup V_N)^+, \beta \in (V_T \cap V_N)^*\)

-

1 型文法(上下文有關文法)$\alpha \rightarrow \beta $, \(\alpha \in (V_T \cup V_N)^+, \beta \in (V_T \cap V_N)^*, 1 \leq |\alpha| \leq |\beta|\)

-

2 型文法(上下文無關文法)$\alpha \rightarrow \beta $, \(\alpha \in V_N, \beta \in (V_T \cap V_N)^*, 1 \leq |\alpha| \leq |\beta|\)

-

3 型文法(正則文法)滿足右線性(非終結符號只能出現在產生式的最右側)或者左線性,即 \(A \rightarrow a | aB\) 或者 \(A \rightarrow a | Ba\)

一個只含有加法、乘法和括號的文法:

\(G[E] = (\{E, T, F\}, \{i, +, *, (, ) \}, P, E)\)

\(P = \{E \rightarrow E + T | T, T \rightarrow T * F | F, F \rightarrow (E) | i \}\)

推導的符號暫時定義為 \(\Rightarrow\)

句型:如果 \(G[E]\) 滿足 \(E \Rightarrow^* u\),那么 \(u\) 就是文法 \(G[E]\) 的一個句型

句子:如果 \(G[E]\) 滿足 \(E \Rightarrow^* u\) 并且 \(u \in V_T^*\),那么 \(u\) 就是文法 \(G[E]\) 的一個句子

淺顯的理解,句型等于所有在推導中可能出現的串,句子等于所有推導最后一步的串

語言:文法 \(G[E]\) 的語言是所有句子的集合,在描述時可以寫成 \(V_T^*\) 的形式

語法樹:滿足下面條件的樹

-

每個結點都用一個標記 \(l\) 表示,\(l \in V_N \cup V_T\)

-

樹根的標記是起始符號

-

非葉子節點的標記必然是非終結符號

-

父子關系必然和一條產生式規則相對應

最左(右)推導:如果在某個推導過程中的任何一步直接推導α?β中,都是對符號串α的最左(右)非終結符號進行替換,則稱其為最左(右)推導

如果產生式滿足 \(U \rightarrow xUy\),那么為規則遞歸(直接遞歸)

如果產生式滿足 \(U \Rightarrow^* xUy\),那么為間接遞歸,同樣地,可以定義左右遞歸

如果兩個文法產生的語言是相同的,則稱這兩個文法是等價文法

結合性體現在文法是左遞歸還是右遞歸,優先級則體現在出現在語法樹的位置

如果文法\(G\)的某個句子存在兩棵(包括兩棵)以上不同的語法樹(即有兩個不同的最左/最右推導),則稱該文法是二義性文法

二義性問題是不可判定的

正向標記法可以推導出所有可達的非終結符號,反向標記法可以推導出所有可推導出終結符號串的非終結符號

有窮自動機

正則文法、正則表達式、有窮自動機相互等價

確定型有窮自動機 \(\text{DFA} = \{Q, \Sigma, t, q_0, F \}\), $t: Q \times \Sigma \rightarrow Q $

非確定型有窮自動機 \(\text{NFA} = \{Q, \Sigma, t, Q_0, F \}\), \(t: Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q\)

被一個有窮自動機接受的符號串的集合稱為這個自動機的語言 \(L(\text{DFA})\)

如果兩個有窮自動機 \(A_1, A_2\) 滿足 \(L(A_1) = L(A_2)\),那么它們是等價的

DFA 和 NFA 在表達能力上是等價的:

-

\(\text{DFA} \Rightarrow \text{NFA}\):DFA 天然的是一種 NFA,顯然成立

-

\(\text{NFA} \Rightarrow \text{DFA}\):

TBD

從證明過程中容易得出 NFA 向 DFA 轉換的方法:

定義 \(\epsilon\) 閉包:\(p' \in \epsilon -Closure(p)\) 當且僅當 \(p\) 通過若干條 \(\epsilon\) 的轉移邊后可以到達 \(p'\)

通過 \(\epsilon\) 閉包,可以把轉移函數 \(t\) 改寫成 \(t: 2^Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q\),并且只在必要的時刻引入狀態的集合

這樣構造出的 DFA 可以化簡。對于兩個狀態集合 \(P, Q\),如果對于任意的符號 \(k \in \Sigma\),都有 \(t(P, \Sigma) = t(Q, \Sigma) = R\),那么它們可以合并;換言之,如果兩個狀態到達了不同的子集中,那么它們就應該從一個狀態集合中分離。

通過正則文法可以構造出一個DFA,使得二者能接受的符號串集合相同。同理,通過DFA可以構造出一個正則文法。

對于 \(U \rightarrow aW\),可以構造狀態及其轉移邊 U --a--> W;對于 \(U \rightarrow Wa\),可以構造 W --a--> U,反之亦然。

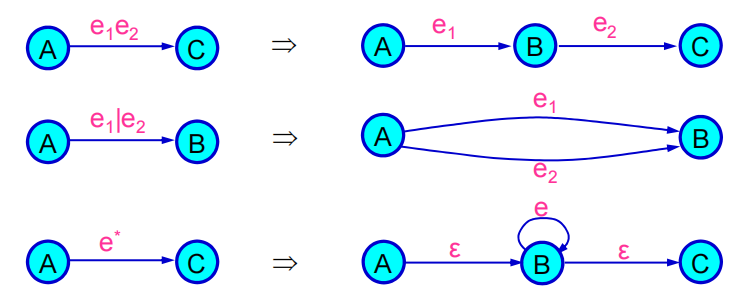

通過正則表達式也可以構造出一個等價的DFA。正則表達式有遞歸定義:\((e), e_1e_2, e_1|e_2, e^*\)。通過正則表達式直接構造DFA比較麻煩,可以先構造出對應的GNFA在轉換為等價DFA。

通過DFA構造出對應的正則表達式需要不斷地刪去狀態。可以以一個最小狀態機為例。TBD。

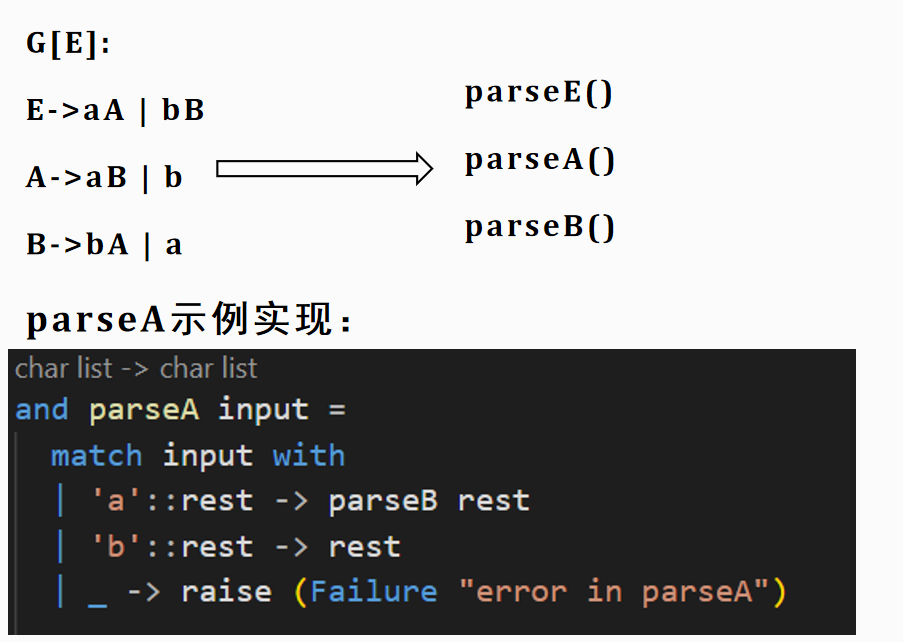

遞歸下降語法分析

構建一個語法分析器最方便的方法是遞歸下降。

自上而下語法分析

遞歸下降會遇到兩個問題:

-

公共前綴:這需要預處理文法,提取不同的分支之間的公共前綴。

-

左遞歸導致的無窮遞歸:因為一般寫出的遞歸下降方法是前序遍歷的,我們會先處理左子樹,如果有個左遞歸我們會不斷進入左子樹,不會接受任何的新字符。

公共前綴的處理比較簡單,左遞歸難處理一些:

-

直接左遞歸:對于產生式 \(A \rightarrow A\alpha_1|A\alpha_2|...|\beta_1|\beta_2\),引入新的符號 \(A'\) 使得串變為 \(A \rightarrow \beta_1A'|\beta_2A'|...\) \(A' \rightarrow \alpha_1A' | ...\),容易證明它們等價

-

間接左遞歸:通過代換把間接左遞歸轉換為直接左遞歸的形式

遞歸下降的其他問題是:

-

不斷回溯效率太低

-

代碼本身和文法深度耦合(雖然你可以構建一個通過文法自動構建解析程序的程序)

因此我們引入兩個新的集合防止我們做出錯誤的抉擇:

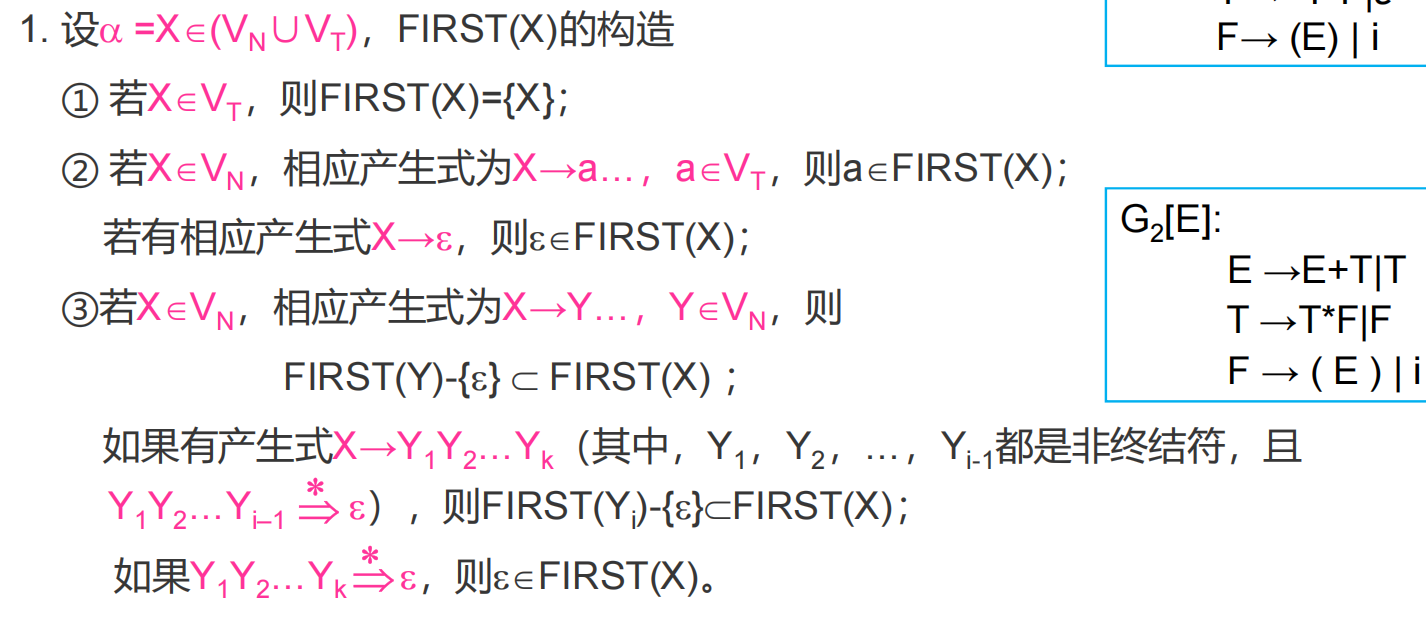

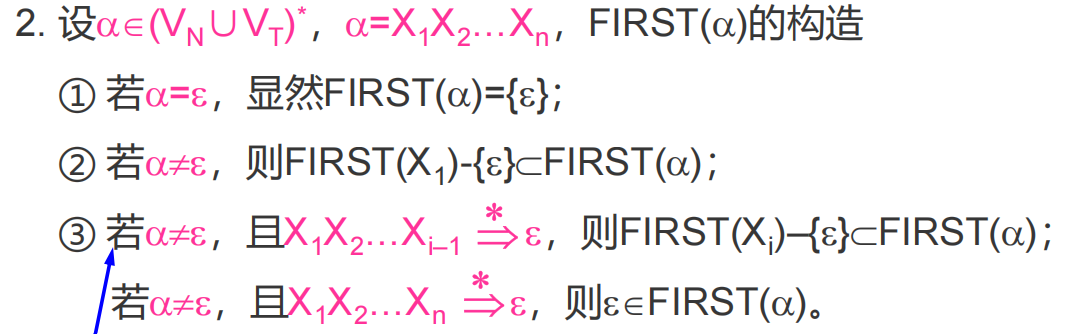

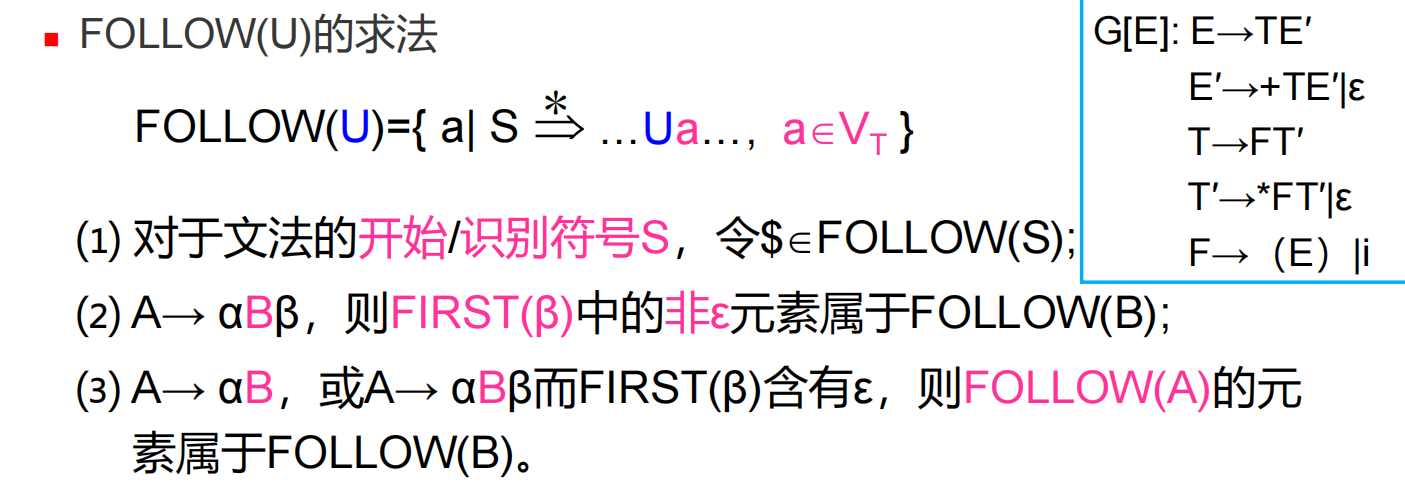

\(\text{FIRST}\) 集合:\(FIRST(A)\) 表示符號 \(A\) 可以推導出的所有串的首部終結符號的集合,這決定了通過某個符號我們進入哪一個解析程序

\(\text{FOLLOW}\) 集合:\(FOLLOW(A)\) 表示文法的所有句型中,可能緊跟著非終結符號 \(A\) 的所有終結符號的集合,這決定了我們是否結束當前的解析程序進入下一個解析程序

想法是好的,但是大家發現容易執行壞了:

-

如果一個產生式的多個右部的 \(FIRST\) 集合相交,且無法通過提取公共前綴的方式解決,那么我們還是會進入錯誤的解析程序

-

如果對于 \(U \rightarrow \alpha | \epsilon\),\(FOLLOW(U)\) 和 \(FIRST(\alpha)\) 相交,那么我們就不知道是進入新的解析程序還是退出(大家給它起了個名字叫移入歸約沖突)

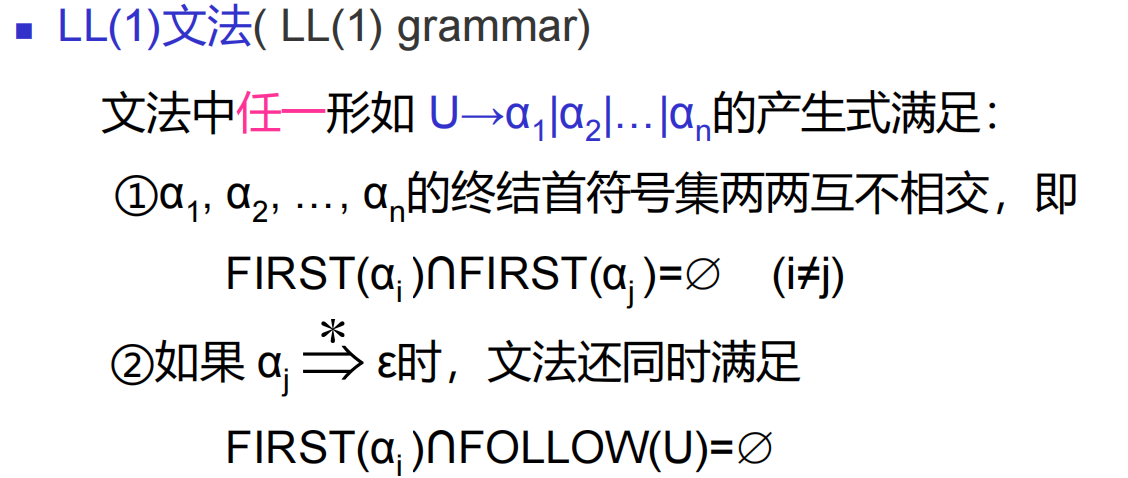

因此,不滿足上面兩個條件的文法被稱為 LL(1) 文法,可以使用這兩個集合改進解析方法

下面需要給這兩個“想法”下形式化定義:

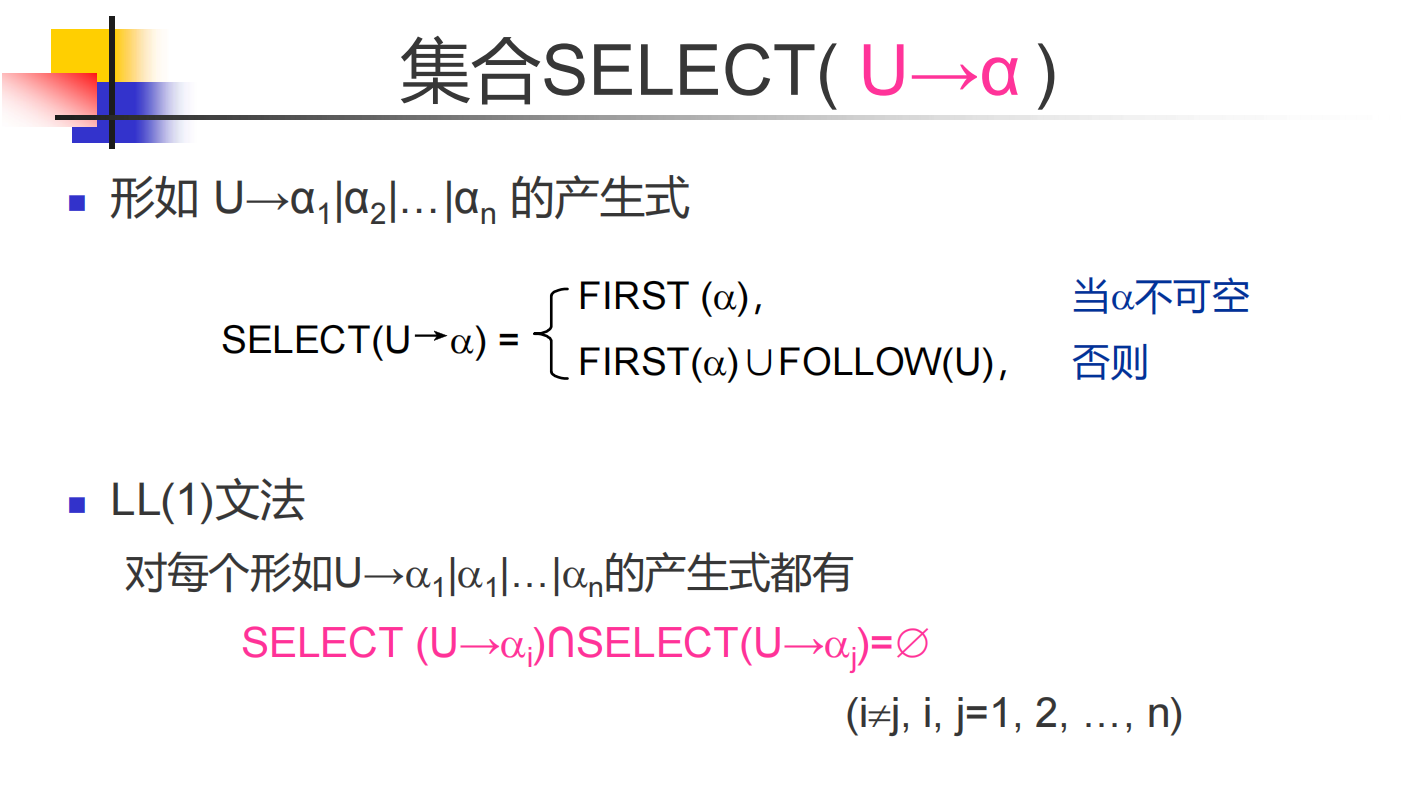

后面又引入了一個集合 \(SELECT\) 用來統一判斷某個文法是否是 LL(1) 的,此外 \(SELECT\) 的元素還是一種“程序接下來要做什么”的標識

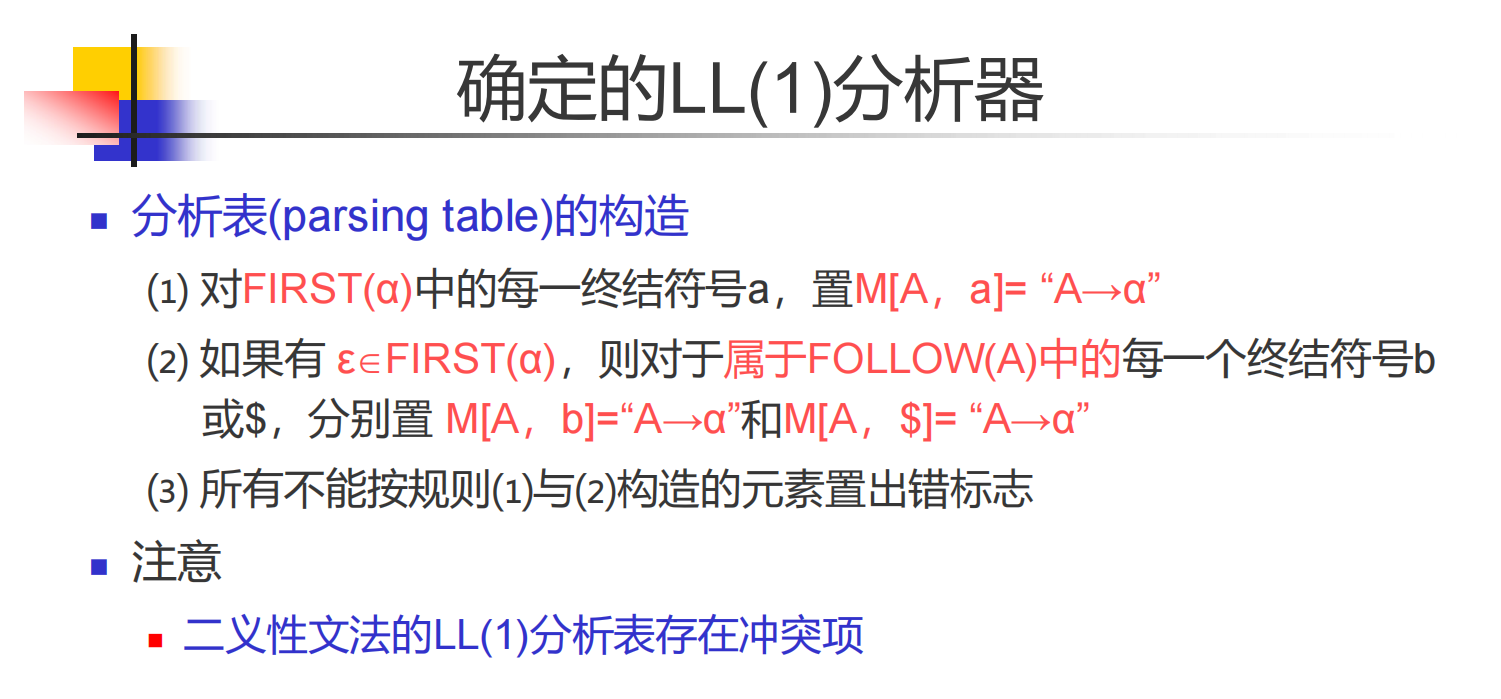

下面需要把上面的形式化想法轉化為實踐,考慮利用它們構建一個 LL(1) 分析算法。我們引入一個分析表把集合轉化成狀態與對應的動作,再引入符號棧和狀態棧保存狀態(下推自動機):

自下而上語法分析

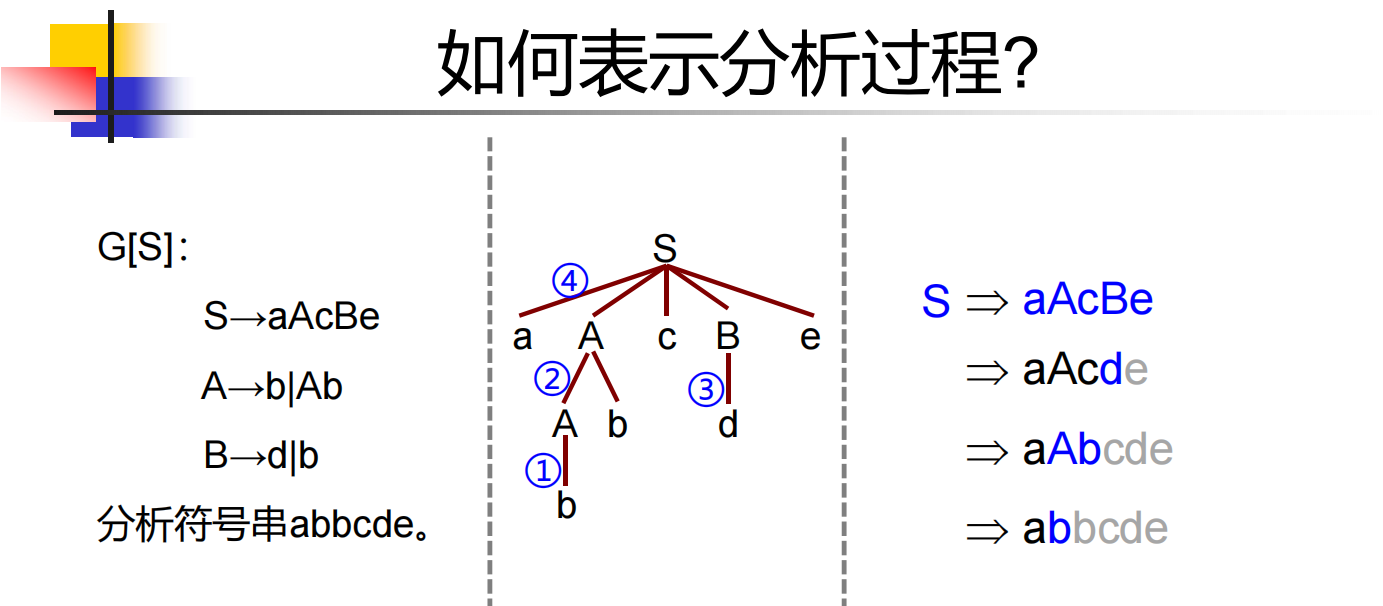

相比于自上而下的語法分析,自下而上的語法分析不發源于遞歸下降的想法,而是自下而上的構建語法樹,不過一樣面臨“選擇”問題。選擇什么時候移入或歸約。

首先給出幾個定義:

-

短語:對于文法 \(G[E]\)和它的一個句型 \(xuy\),如果有 \(E \rightarrow xUy\) 滿足 \(U \Rightarrow^* u\),那么 \(u\) 就是一個短語。直觀的說,短語代表了那些能被規約的東西。

-

直接短語:對于文法 \(G[E]\)和它的一個句型 \(xuy\),如果有 \(E \rightarrow xUy\) 滿足 \(U \Rightarrow u\),那么 \(u\) 就是一個短語。直觀的說,短語代表了那些直接一步規約的東西。

-

句柄:句型的最左直接短語稱為句柄

從定義不難看出,不斷地對某個句型的句柄進行一次歸約,那么最終能歸約到開始符號

對于任意一個長度為 \(k\) 的句柄,它必須經歷 \(k\) 次移入和 \(1\) 次歸約,如果用一個狀態機去描述的話,一共有 \(k + 1\) 個狀態

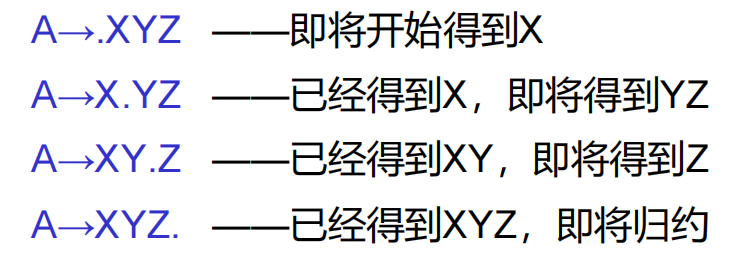

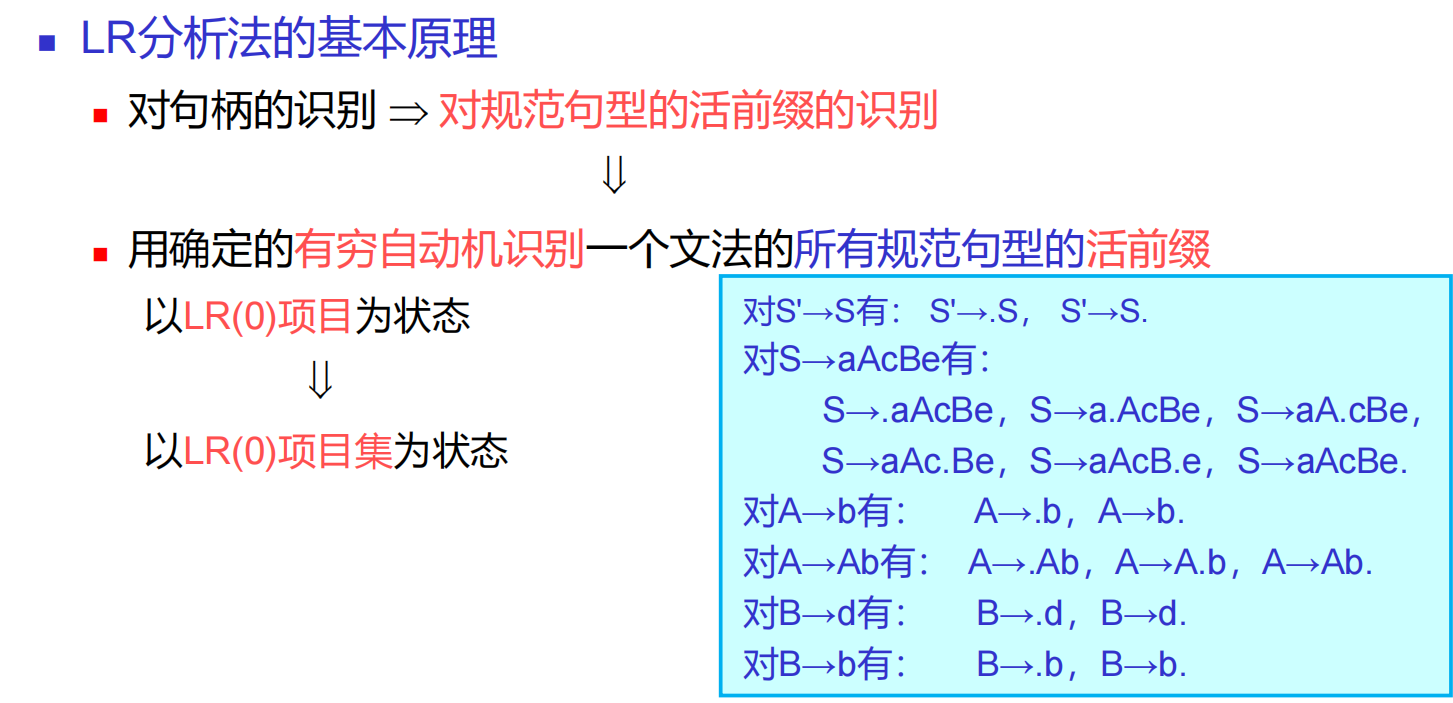

又因為句柄是最左直接短語,不難看出某個句柄必然對應一個產生式的右部,產生式的數量和長度都是有限的,那么所有狀態的數量也是有限的。我們用一種記號描述狀態:

所有的這種被描述的狀態稱為 LR(0) 項(term)

顯然,只利用這些狀態以及狀態之間的轉移關系只能構建出一個 DFA,不能構建出一個 PDA,也無法進行語法分析。因此同樣地需要引入棧。這里還有一個常考的定義:

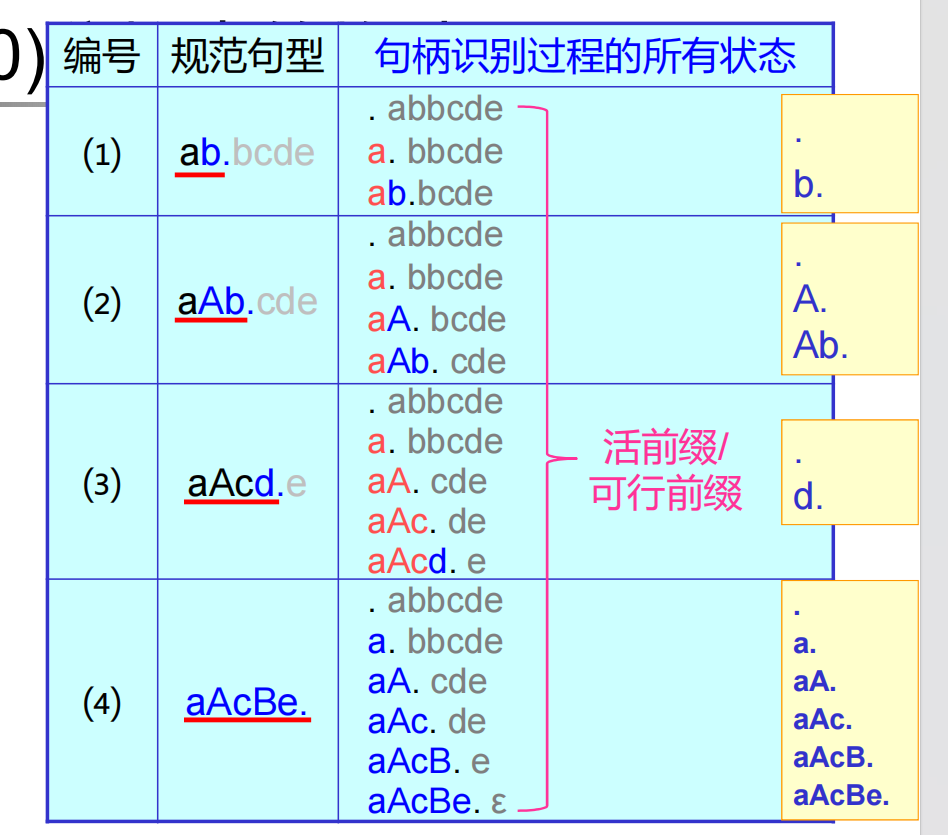

活前綴:活前綴包含了句柄識別到當前時刻的歷史,并逐步向后傳遞,最長的活前綴(可歸約前綴)包含了句柄完全被識別的整個歷史。

說人話,活前綴就是分析棧中可能出現的所有串

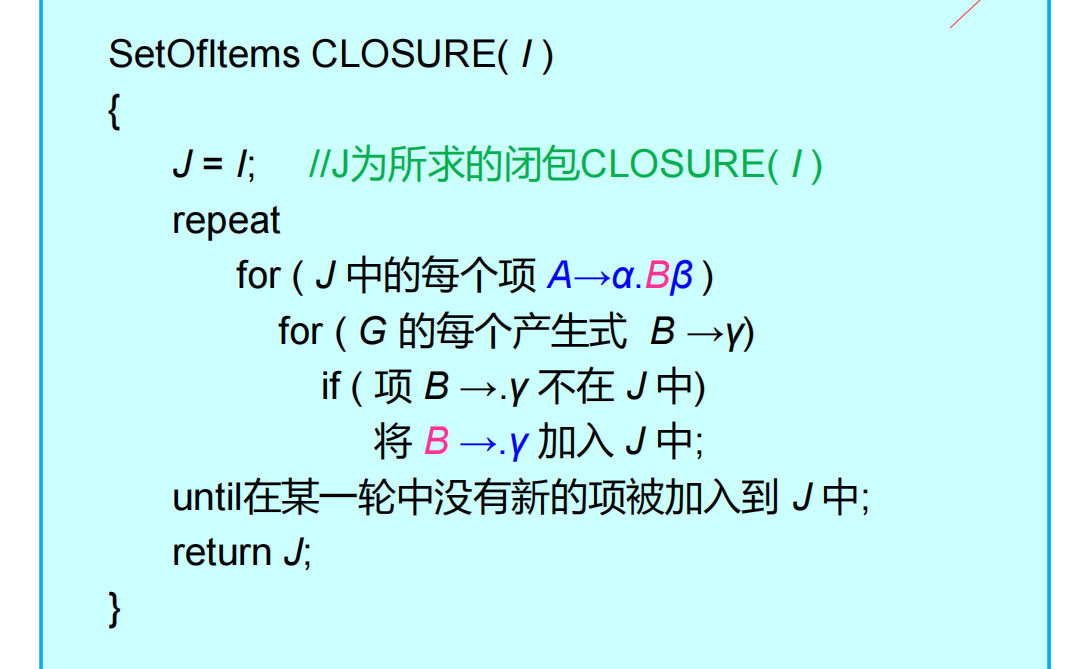

如果把每個 LR(0) 項都建成一個狀態,不僅內存的開銷很大,還因為有 \(\epsilon\) 邊的存在導致這實際上是一個 NFA,因此使用一個 \(\epsilon -CLOSURE\) 來合并 NFA 中的一些結點。

哎寫不動了

SLR 在 LR(0) 上做了一點小改進,避免了一些錯誤的歸約狀態(從而避免掉一些移入-歸約沖突)

LR(1) 在 SLR 上做了更好的改進,通過在狀態中引入一個符號,標識了在某些情況下的緊跟的終結符,增強了表達能力(可以理解成本來很泛泛的一個狀態添加了一個細節),規避掉了更多的歸約歸約沖突

LALR(1) 只是對 LR(1) 在存儲空間上的改進

語法制導翻譯

從理論上也不是很漂亮,從實踐上也不是很實用

可以為文法符號,引入一組屬性 \(attr_1, attr_2, ...\),并定義程序的語義 \([[P]] = f(attr)\),在這個過程中,隨著語法分析進行,每當使用一個產生式的時候就執行對應的語義動作

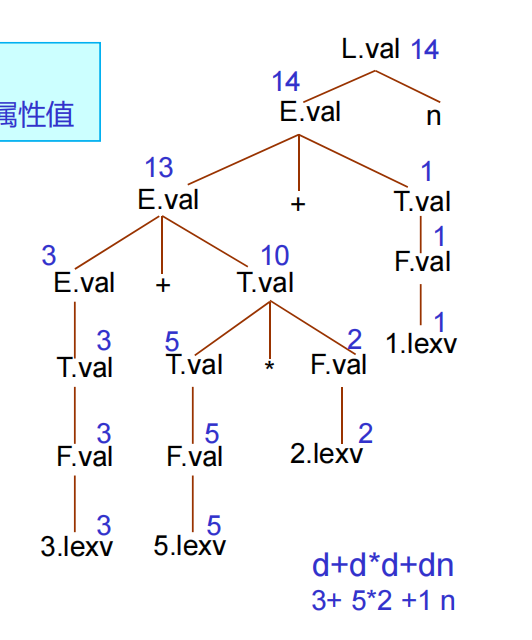

注釋語法樹:語法分析樹的各個節點上標記了相應的屬性值

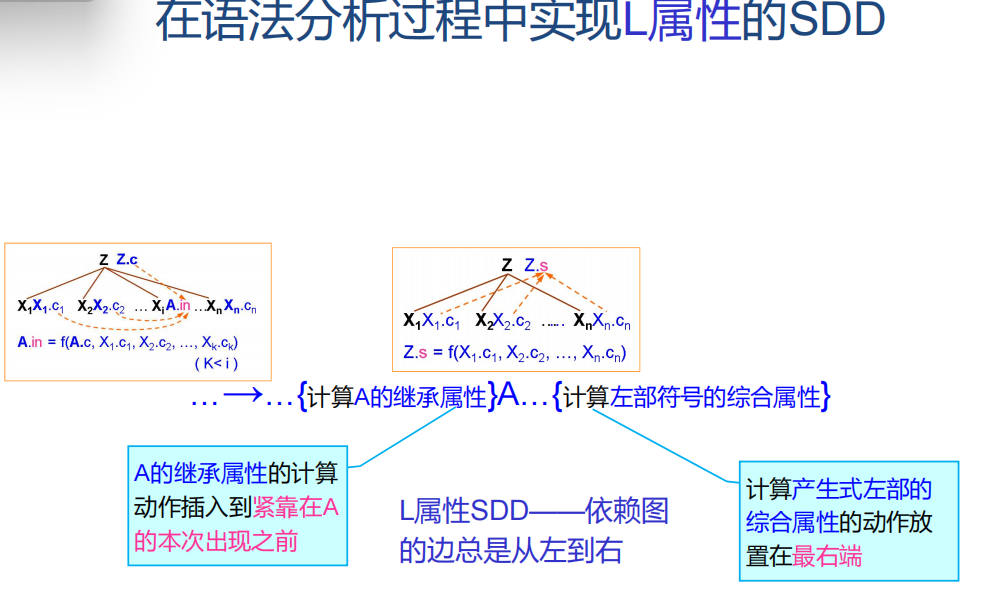

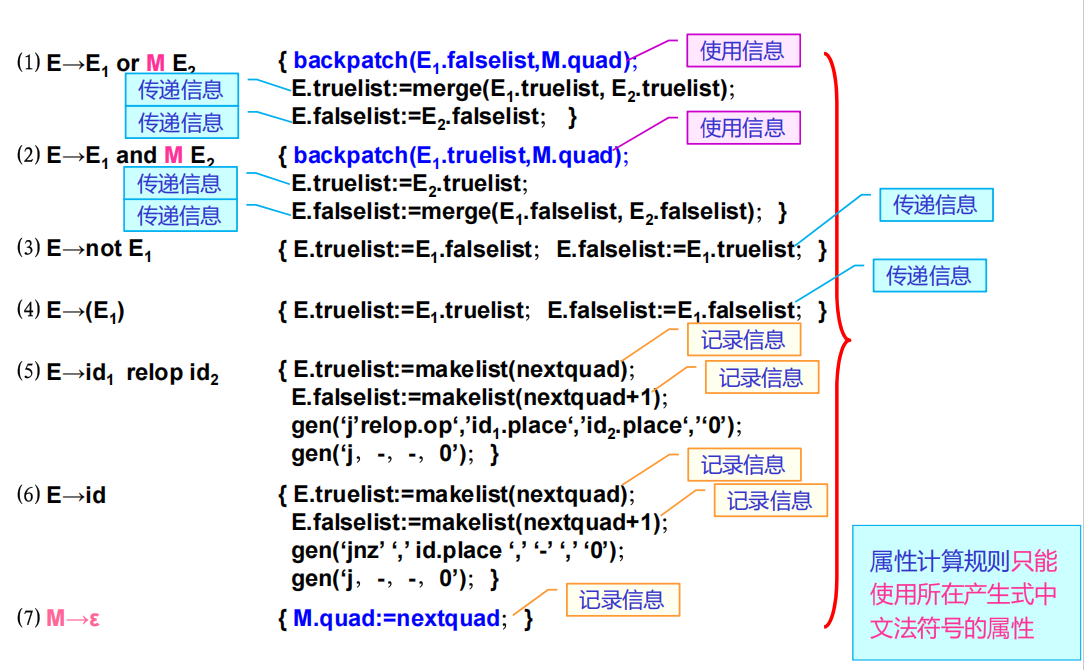

語法制導定義 SDD:定義與文法符號相關聯的屬性集,定義與產生式關聯的一組語義規則(程序片段),屬性文法是沒有副作用的 SDD

語法指導翻譯方案:將程序片段附加到文法各個產生式右部的合適位置,后綴SDT指所有程序片段都在產生式的最后進行

屬性本身可以被劃分為綜合屬性和繼承屬性:

綜合屬性:從子結點的屬性值計算得出的屬性

繼承屬性:從父結點或兄弟結點繼承的屬性值

中間代碼生成的核心在于處理文法、程序、中間代碼三種不同的順序關系。回填技術是處理這個問題的一個很好的算法。

怎么中間代碼不講 SSA 啊(

在涉及控制流語句的時候,我們會定義兩個鏈表 falselist 和 truelist,用來保存所有涉及跳轉的語句的真出口和假出口,這樣在回填時就無需再次向下遍歷整個語法樹,通過鏈表中的位置就可以訪問所有需要回填的位置

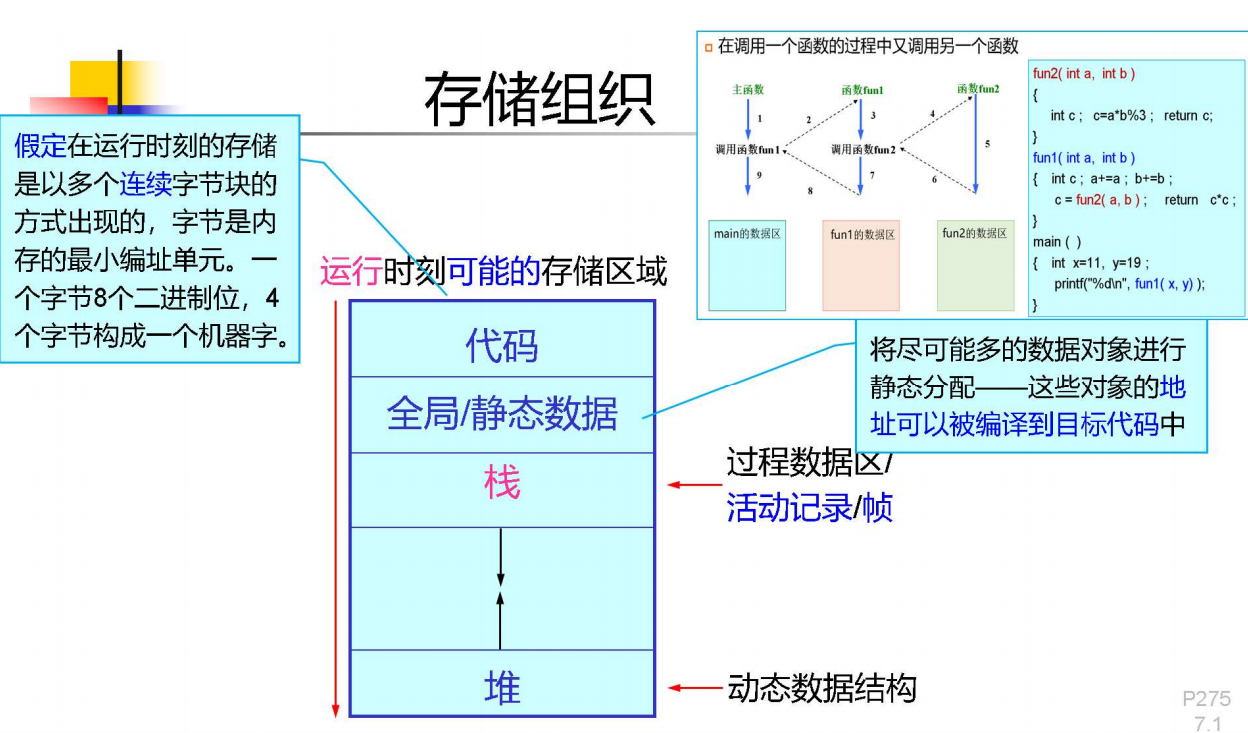

運行時刻環境

最近嵌套作用域原則:一個 Identifier 的作用域是個包含了這個 Identifier 的說明的最近的過程或函數

參數傳遞規則:

-

傳地址:callee 接受到的是一個引用

-

傳值:calle 接受到的是值本身

-

傳結果:哎這個好抽象 被調用者的代碼中使用形式參數時,訪問的是形式參數的值單元,不修改實在參數;在結束調用返回時,修改實在參數

-

傳名:常見在數組傳遞中 個人覺得和傳地址區別不大 被調用者數據區中需要一個單元存放實參地址計算程序的入口地址

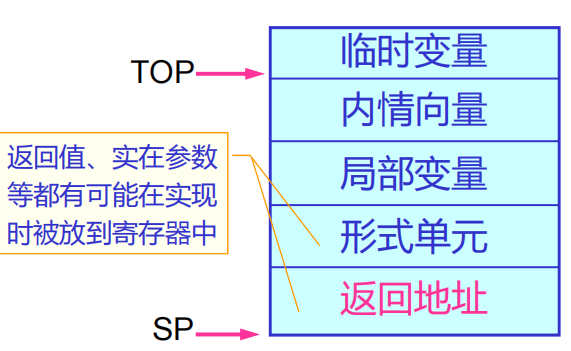

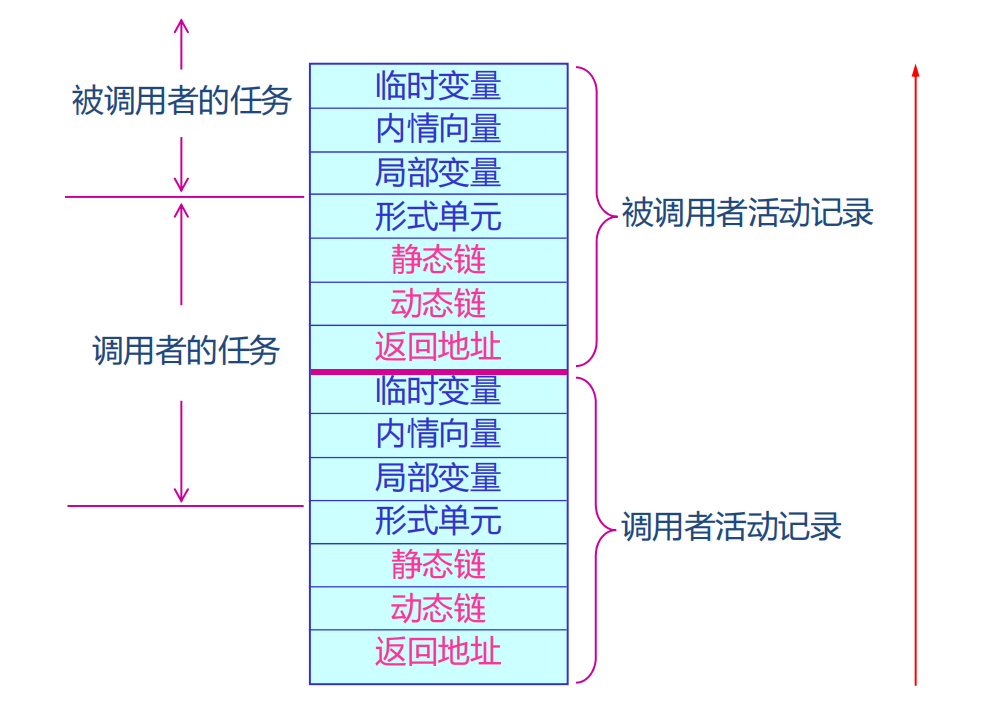

一個過程的數據區(也叫活動記錄)是一個在執行中會使用的連續數據塊,幾乎所有數據區的大小都可以在編譯期確定。這意味著在生成代碼時,可以確定申請多少的棧區大小,從而組織整個存儲空間。

我們假定棧向高地址增長。

寫在考試前的總結

自動機理論與形式文法

-

注意辨別自己構建的是 NFA 還是 DFA

-

假設 DFA D 識別語言 L,如果要構造一個新的 DFA D' 識別語言 L 的補集,那么 D' 就是把 D 的接受狀態和非接受狀態翻轉

-

在化簡某個 DFA 時,先觀察是否能劃分為接受狀態集和非接受狀態集,如果能,那么不斷地分割就可以得到最簡 DFA,否則肉眼觀察劃分吧

-

題目中出現的 DFA 與正則表達式的對應,關注“連續的...”“以...為結尾”“以...開頭”這樣的特征

-

題目中可能出現不止一個左遞歸

-

對于 E -> E E | a 這種形式的文法,很容易構造其無二義性版本:E -> a E

-

一個包含加法和乘法的文法:

Expr -> Expr + Term | Term

Term -> Term * Factor | Factor

Factor -> (Expr) | id

可以通過消除左遞歸的方式得到它的另一個版本:

Expr -> Term Expr'

Expr' -> + Term Expr' | epsilon

Term -> Factor Term'

Term' -> * Factor Term' | epsilon

Factor -> (Expr) | id

這兩個版本都很常用而且在龍書上出現過

自上而下的語法分析

- 自上而下的語法分析發源于遞歸下降法,First 集和 Follow 集的發明可以節省遞歸下降法在某些情況下的非必要搜索回溯步驟:

比如

E -> A B C

A -> a | epsilon

B -> b | epsilon

C -> c | epsilon

input: bc

對于輸入串 bc,如果沒有 First 集輔助選擇,遞歸下降法就會錯誤的進入 A 對應的子程序,效率很低

為了更方便,大家干脆把所有的子程序進入的邏輯全都提取出來,搞成一張表,變成表格驅動的語法分析,用原輸入串上的一個移動的指針代表分析進度

First 集合之間的沖突可以通過提取公共前綴解決,First 集合和 Follow 集合之間的沖突則需要謹慎文法設計

- LL(1) 分析表的構建:

-

對于產生式 A -> a, 如果終結符 s 在 FIRST(a) 中,那么在表中的對應位置填入這個產生式

-

對于產生式 A -> a, 如果 epsilon 在 FIRST(a) 中,那么對于 FOLLOW(a) 中的每個終結符,把產生式加入到它們對應的位置中

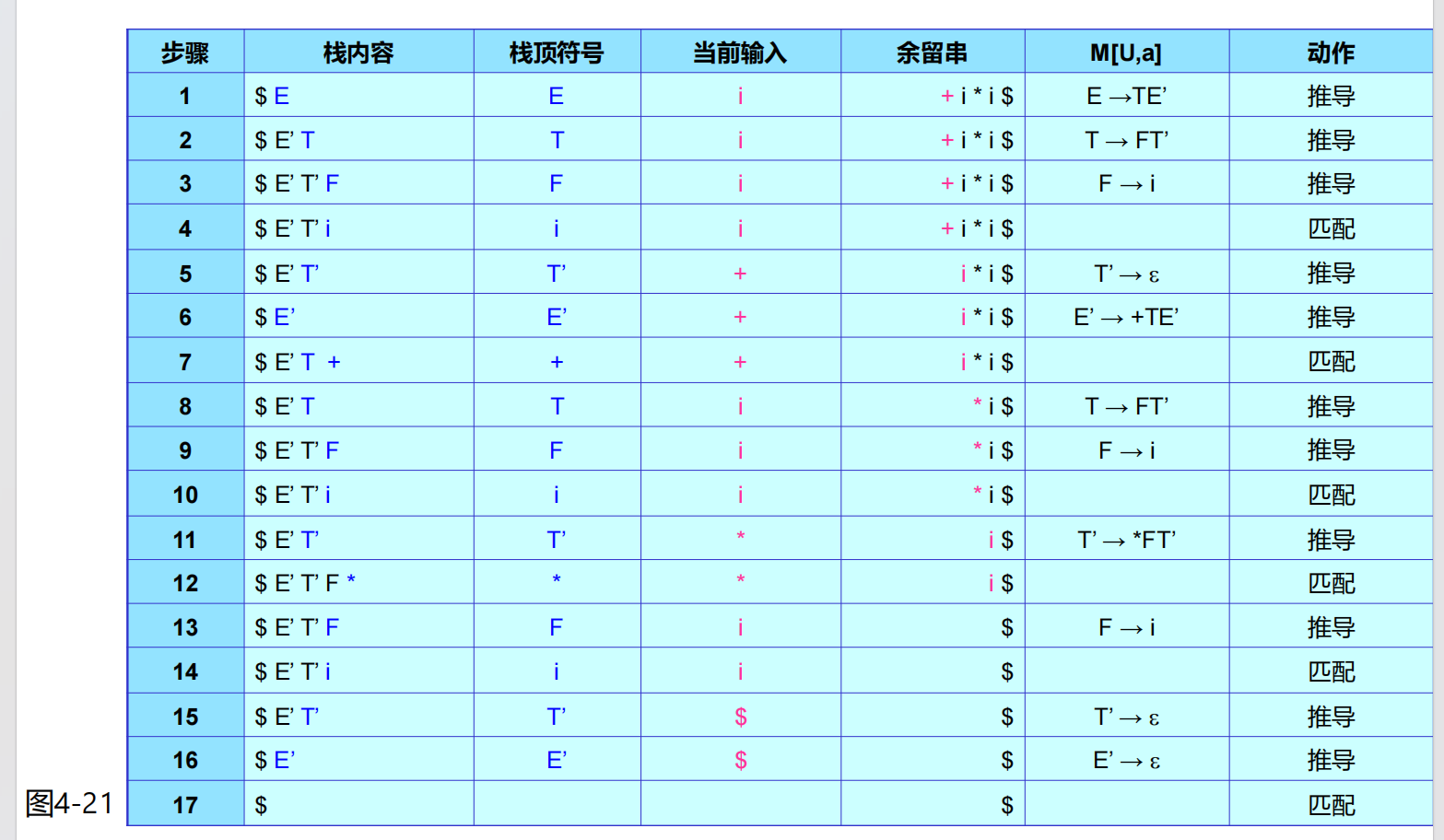

- LL(1) 算法的執行:

三個部分,符號棧、輸入串、動作,符號棧的棧底放在右邊更合適,動作包括“推導”和“匹配”

自下而上的語法分析

-

自下而上的語法分析來源于對句柄的認識,以及某個句柄必然出現在符號棧的頂端的這一推論

-

LR 比 LL 更加強大

-

內核項:初始項以及點不在最左端的所有項

-

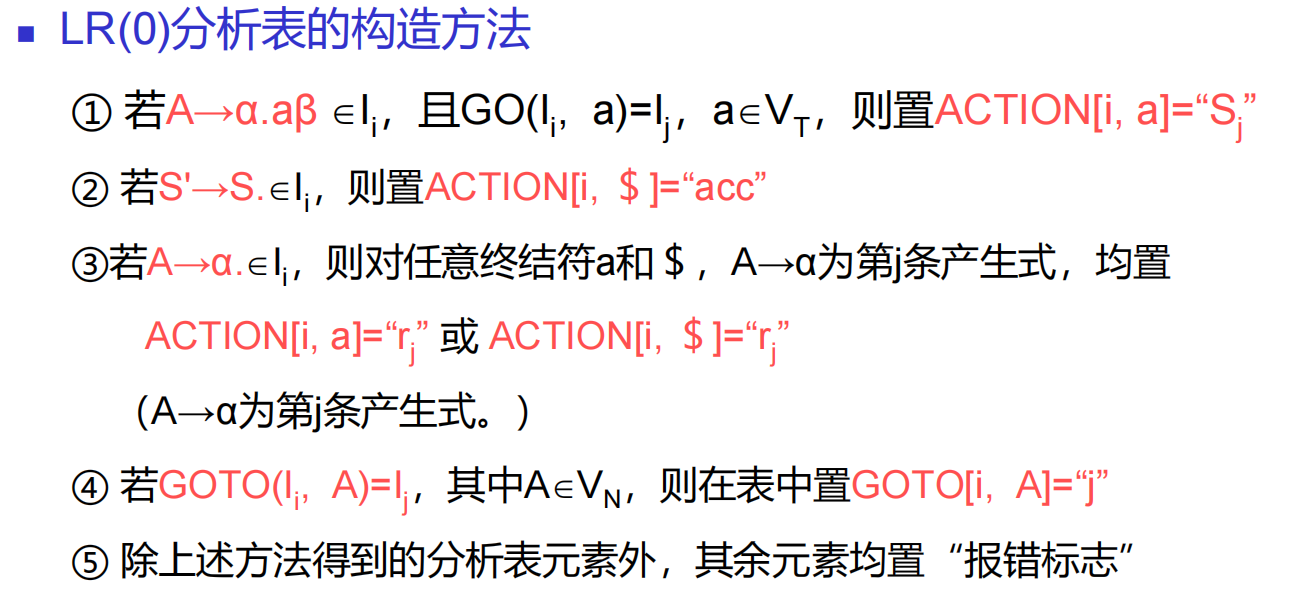

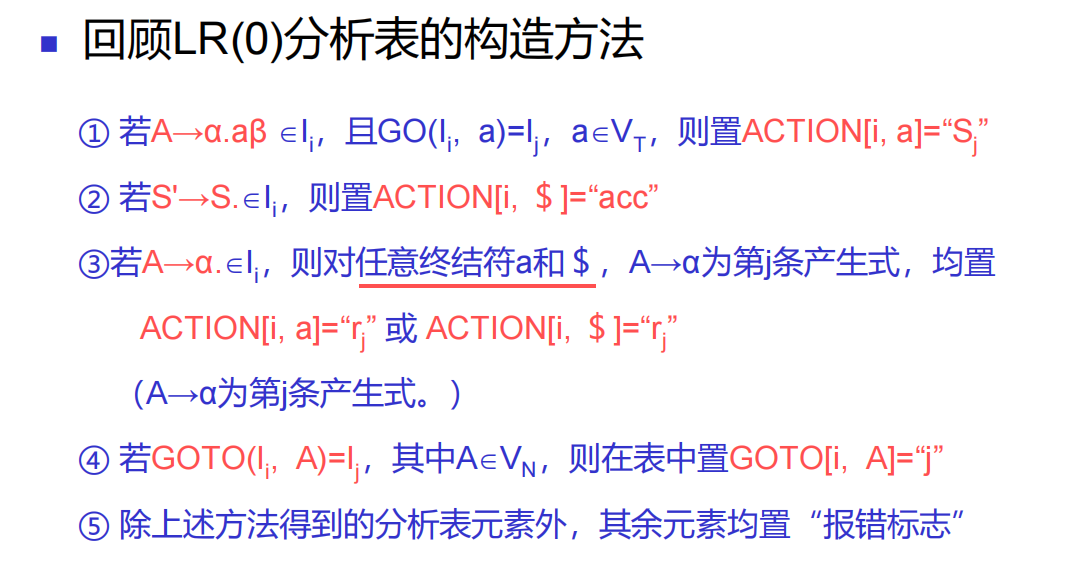

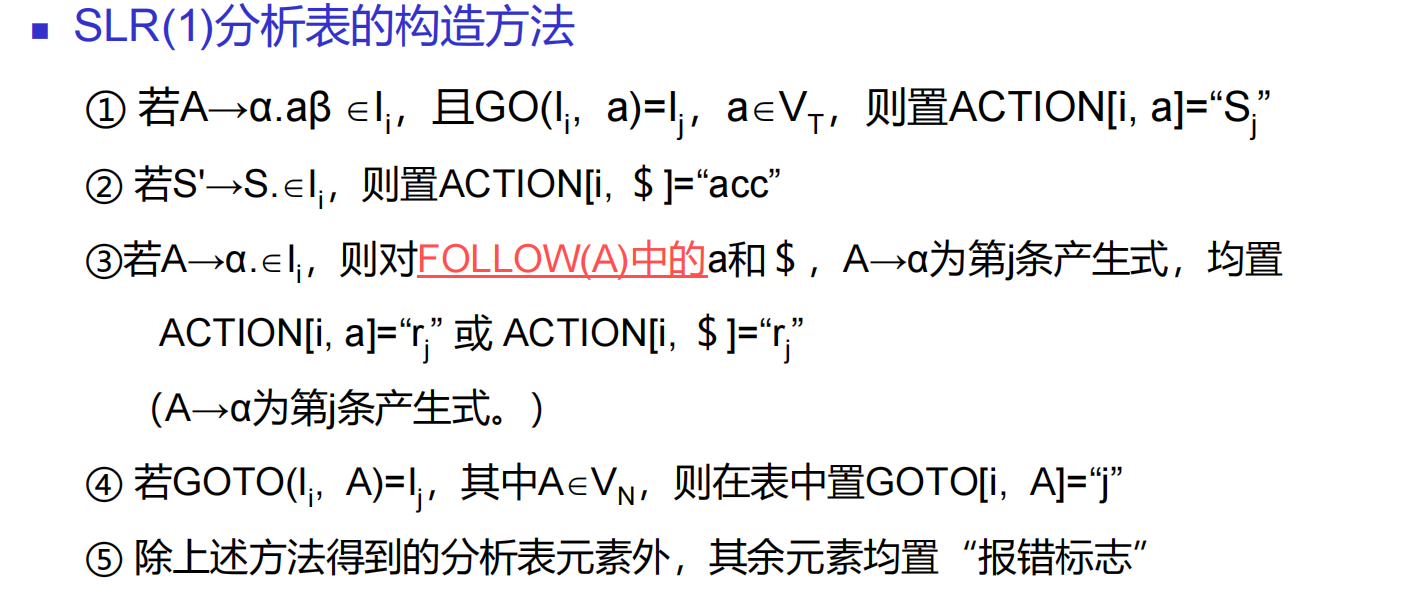

SLR 分析表的構建:

-

如果狀態 A 通過一個終結符號 s 達到狀態 B,那么在表中 ACTION 的對應位置填寫移入 s,如果狀態 A 通過一個非終結符號 E 到達狀態 B,在么在表中 GOTO 的對應位置填寫 B

-

如果狀態 A 里面有產生式 E -> e · 已經終結,那么對于 FOLLOW(E) 中的所有終結符號 s,在對應位置填寫歸約

-

如果 S' -> S · 在狀態中,那么 $ 置為 acc

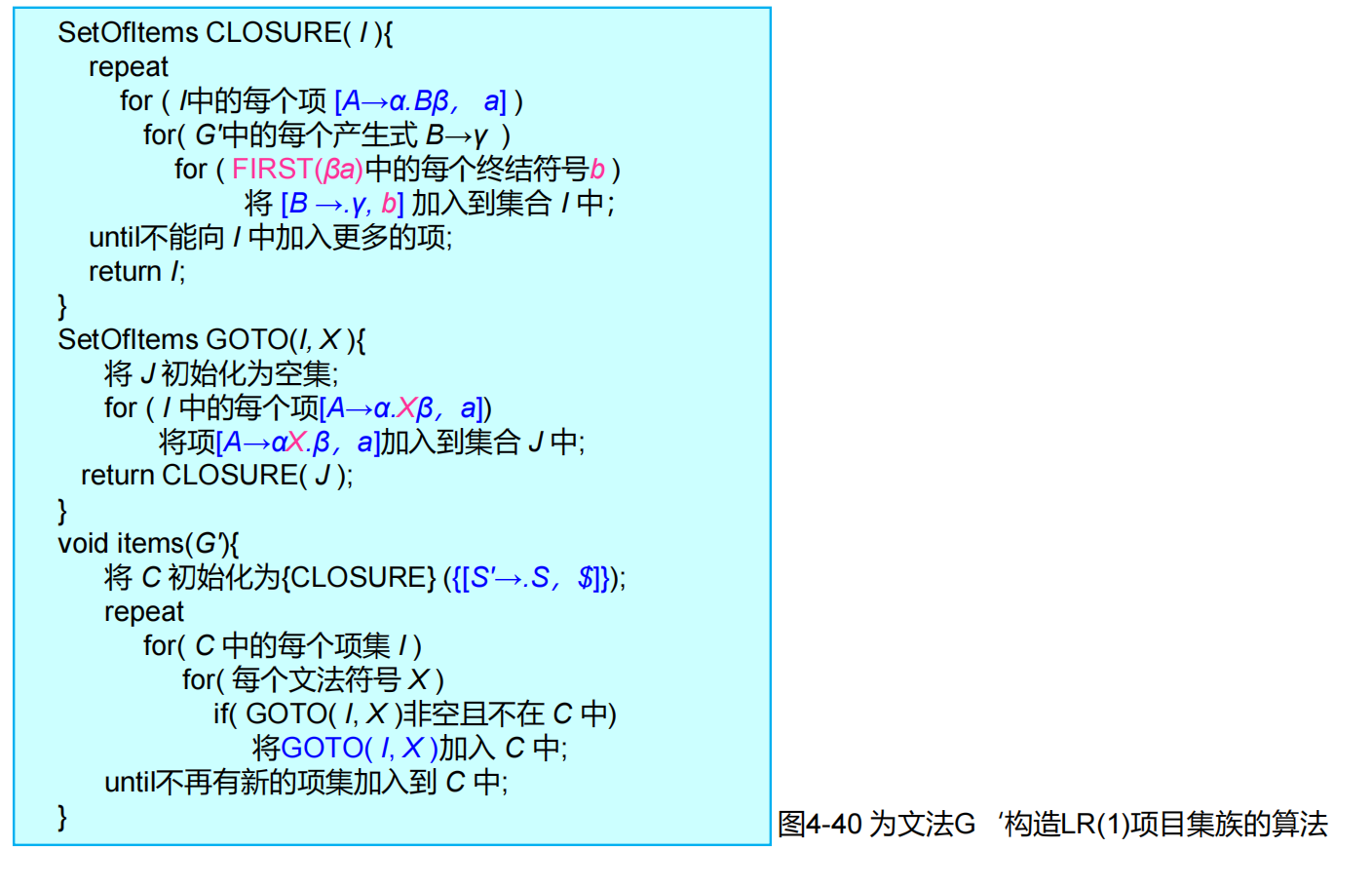

- LR(1) 項目集的構建:

-

從 S' -> S · , $ 開始,對于每個 A -> a · Bc, y,把 B -> · b, FIRST(cy) 加入狀態中

-

轉移邊不改變后面跟的符號

-

LR(1) 分析表的構建:把 FOLLOW(E) 改編成后面跟的符號,后面跟的符號對移入動作沒有貢獻

-

LALR 分析表的構建:在 LR(1) 項目集的基礎上,合并掉那些具有相同核心的集合,在分析表中體現為合并掉兩個狀態行

-

LR 語法分析算法的執行:

四個部分,狀態棧,符號棧,輸入串,動作,當執行一個歸約動作時,符號棧和狀態棧要彈出相同數量的元素,符號棧壓入被歸約的符號,狀態棧則壓入棧頂符號 GOTO 后的結果

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號