[字符串] 基本子串結(jié)構(gòu)

Update in 2025.08.09 回坑了x,打算有時間翻新一下這篇糞文,順便加點(diǎn)可做的題。

提示

這個博客是差不多就是學(xué)習(xí)筆記,因此有些重要的但是比較顯然的定義/定理被省略掉了,并且有些符號用得很奇怪,建議看看參考資料。

原論文的定義/定理/推論的標(biāo)記號我看不懂關(guān)聯(lián),于是按照自己的方式編了個號(引理/推論的第一個數(shù)字表示與哪個定義相關(guān),推論第二個數(shù)字表示與哪個引理相關(guān))。

符號約定

兩個串 \(A, B\),若 \(A\subseteq B\),則表示 \(A\) 是 \(B\) 的子串。

注意區(qū)分本文中 等價類,行等價類(endpos 等價類),列等價類(startpos 等價類)的區(qū)別。以及 SAM(SAM 的 DAWG)和 SAM 的 parent 樹的區(qū)別。

拓展串

定義 0(出現(xiàn)次數(shù))

定義 \(s\) 的 一個子串 \(t\) 在 \(s\) 的出現(xiàn)次數(shù)為 \(\operatorname{occ}(t)\)。

定理 0

若 \(t\subseteq T\),那么 \(\operatorname{occ}(T)\le\operatorname{occ}(t)\)

證明:若 \(T\) 出現(xiàn)一次則 \(t\) 必然會出現(xiàn)一次。

定義 1(拓展串)

定義 \(t\) 的拓展串 \(\operatorname{ext}(t)=T \to (\max_{t\subseteq T, \operatorname{occ}(T)=\operatorname{occ}(t)} |T|)\)。

定理 1.1

\(\operatorname{ext}(t)\) 存在且唯一。

證明:\(t\) 自身即為 \(\operatorname{ext}(t)\) 一個合法的選項(xiàng),這是存在性;若兩個不同串 \(T1, T2\) 均為為 \(\operatorname{ext}(t)\),那么 \(T1\cup T2\) 是一個更大且合法的串,矛盾,唯一性得證。

不難進(jìn)一步得出:

推論 1.1.1

若 \(t\subseteq p \subseteq T\),且 \(\operatorname{ext}(t)=T\),那么 \(\operatorname{ext}(q)=T\)。

等價類

定義 2(等價類)

對于兩個子串 \(x, y\),若 \(\operatorname{ext}(x)=\operatorname{ext}(y)\),則我們說 \(x, y\) 是一個等價類。

對比 SAM,我們發(fā)現(xiàn)這里的“等價類”其實(shí)是一些等效位置的子串,而 SAM 的 endpos 等價類是一些等效結(jié)束位置的子串,相當(dāng)于 \(\operatorname{ext}(t)\) 只向左拓展。

定義 3(代表元)

若 \(\operatorname{ext}(t)=t\),則稱 \(t\) 是其所在的等價類 \(a\) 的代表元 \(\operatorname{rep}(a)\)。

不難發(fā)現(xiàn) \(\operatorname{rep}(a)\) 存在且唯一。

定理 0/2.1

若 \(t_{1}\subseteq t_{2}\),且 \(\operatorname{occ}(t_{1})=\operatorname{occ}(t_{2})\),那么 \(t_{1},t_{2}\) 屬于同一個等價類。

定理 2.2

如果 \(s[l, r_1]\) 與 \(s[l, r_2]\) 在同一個等價類中,那么對 \(\forall 1 \le i < l\),\(s[i, r_1]\) 與 \(s[i, r_2]\) 在同一個等價類中。

如果 \(s[l_1, r]\) 與 \(s[l_2, r]\) 在同一個等價類中,那么對 \(\forall r< i\le |s|\),\(s[l_1, i]\) 與 \(s[l_2, i]\) 在同一個等價類中。

證明:不妨設(shè) \(r_1<r_2\),因?yàn)?\(s_{[l, r_{1}]}\subseteq s_{[i, r_1]}\),\(s_{[i, r_1]}\) 的一次出現(xiàn)意味著 \(s_{[l, r_{1}]}\) 作為其后綴出現(xiàn),同時因?yàn)?\(s_{[l, r_{1}]}, s_{[l, r_{2}]}\) 屬于同一等價類,所以 \(s_{[i, r_1]}\) 后還跟著 \(s_{(r_{1}, s_{r_{2}}]}\),即 \(s_{[i, r_2]}\) 也出現(xiàn)了。即 \(s_{[i, r_1]},s_{[i, r_2]}\) 一一對應(yīng),在一個等價類中。第二條同理

階梯狀圖形

定義 4(首次出現(xiàn)位置 first occurence)

對于子串 \(t\),定義 \(\operatorname{posl}(t), \operatorname{posr}(t)\) 為最小的一對數(shù)使得 \(s_{[\operatorname{posl}(t), \operatorname{posr}(t)]}=t\)。

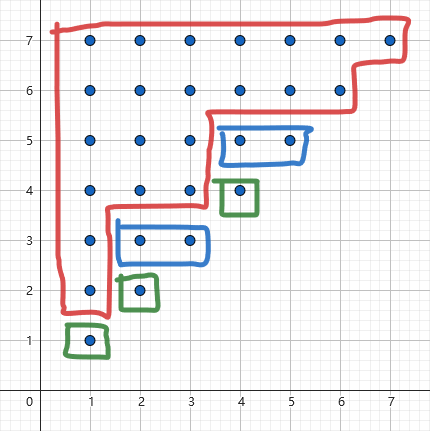

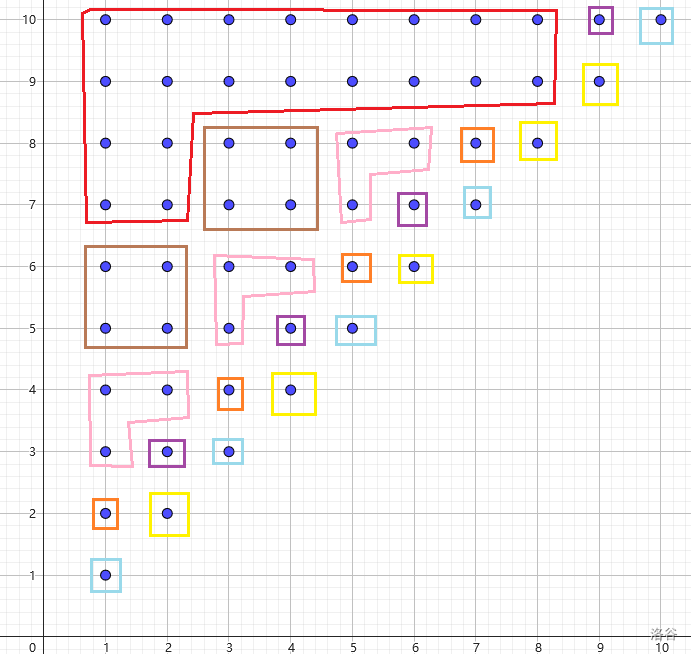

以 \(s=\texttt{aababcd}\) 為例,我們建立如下一個格點(diǎn)圖:橫軸為 \(l\),豎軸為 \(r\),一個點(diǎn) \([l, r]\) 為 \(s_{[l, r]}\)(\(y=x\) 下面為空)。

我們先將等價類列出來:

在格點(diǎn)圖上標(biāo)記。

定義 4.1(格點(diǎn)圖)

名字是瞎起的哦平面直角坐標(biāo)系上一點(diǎn) \((l, r)\) 表示子串 \(s_{[l, r]}\)。\(\frac{n(n+1)}{2}\) 個子串形成格點(diǎn)圖。

定理 2/5.1

等價類形成了若干個上側(cè)與左側(cè)對齊,右側(cè)與下側(cè)呈階梯狀上升的點(diǎn)陣。

證明:取一等價類 \(a\),不妨設(shè) \([\operatorname{posl}(\operatorname{rep}(a)), \operatorname{posr}(\operatorname{rep}(a))]=[l_{0}, r_{0}]\),對于等價類的另一個非代表元的子串 \(s_{[x, y]}\),由 定理 2.2 得 \(\forall l_{0}\le a\le x \le y \le b\le r_{0}\),\(s_{[a, b]}\) 仍在這個等價類中,即 \([a, b]\) 在這個等價類點(diǎn)陣中,那么一個等價類其實(shí)就是若干個左上角為 \([l_{0}, r_{0}]\) 的矩形的并,即階梯狀點(diǎn)陣。

定義 5(點(diǎn)陣)

設(shè) \(\operatorname{G}(a)\) 為 \(a\) 代表的一個階梯點(diǎn)陣,記 \(\operatorname{rowsize}(a), \operatorname{colsize}(a)\) 分別為 \(G(a)\) 的行數(shù)和列數(shù)。

論文中沒有明確一個符號來表示它,但是用符號確實(shí)能少打幾個字。

推論 5.1

某個 \(\operatorname{G}(a)\) 會出現(xiàn) \(\operatorname{occ}(\operatorname{rep}(a))\) 次。

定義 6(周長)

定義等價類 \(a\) 的周長 \(\operatorname{per}(a)=\operatorname{rowsize}(a)+\operatorname{colsize}(a)\),即 \(\operatorname{G}(a)\) 的行數(shù)和列數(shù)和。

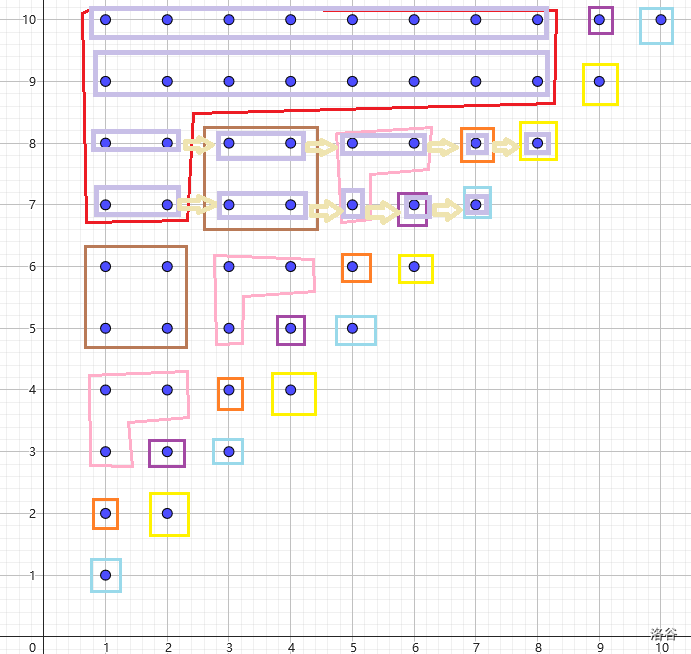

定理 2/5.2(重要)

對于一個等價類 \(a\),\(\operatorname{G}(a)\) 的每一行對應(yīng)了一個 endpos 等價類,每一列對應(yīng)了一個 startpos 等價類。換言之,每一行對應(yīng)了正串 SAM parent 樹上的一個結(jié)點(diǎn),每一列對應(yīng)了反串 SAM parent 樹上的一個結(jié)點(diǎn)。

證明:以行為例,設(shè)這一行縱坐標(biāo)為 \(r\),由于該行表示的字符串互為后綴,且 \(\operatorname{occ}\) 相等,所以它們必然在一個 endpos 等價類 \(U\) 里,假設(shè) \(U\) 內(nèi)若干個串不在 \(a\) 中,由 endpos 等價類的連續(xù)性得出必然有個某個不合法串為 \(t=s_{[\operatorname{posl}(\operatorname{rep}(a))-1, r]}\),又 \(\operatorname{occ}(t)=\operatorname{occ}(\operatorname{rep}(a))=\operatorname{occ}(\text{行內(nèi)某個串} q)\),由 \(\operatorname{ext}(q)\) 的唯一性(引理 1.1)得知其矛盾。因此得到對應(yīng)關(guān)系。

由次不難導(dǎo)出:

定理 5/6.1

\(\sum\operatorname{per}(a)=O(n)\),即正反串 SAM 的結(jié)點(diǎn)個數(shù)和。

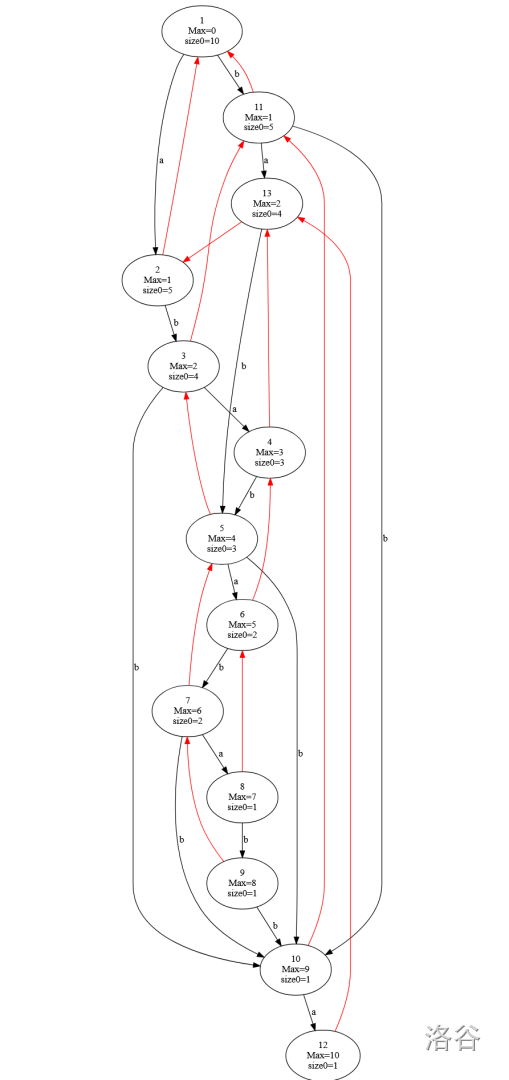

構(gòu)建

定義 7(基本子串結(jié)構(gòu))

基本子串的定義十分籠統(tǒng),不過你可以看成它是正反串 SAM 的結(jié)合體,即對于所有本質(zhì)不同子串狀態(tài)之間的自動機(jī)。

對于一個子串 \(s_{[l, r]}\) 在前/后面接一個字符 \(c\) 進(jìn)行匹配,這對應(yīng)在格點(diǎn)圖上其實(shí)就是“向左走”(\(l-1\))和“向上走”(\(r+1\)),因此,基本子串結(jié)構(gòu)中的字符邊可以看為某個點(diǎn)對四聯(lián)通結(jié)點(diǎn)的連邊。但邊的數(shù)量實(shí)在太大,于是就有了等價類,等價類中的某行和相鄰行的連邊,此時邊上的字符變成了一個可長可短的字符串(視改行某個點(diǎn)而定)。

考慮先找出一個等價類的標(biāo)識——代表元,由定理 2/5.2可得 \(\operatorname{rep}(a)\) 在所在的行 endpos 等價類的最左側(cè)、列 startpos 等價類最上側(cè),都是它們中的最長串,而對于 \(a\) 中的非代表元串,其總是不能同時滿足這兩個條件。換言之,所有滿足 \(r-l+1=len_{\text{正} \operatorname{SAM}}=len_{\text{反} \operatorname{SAM}}\) 的子串 \(s_{[l, r]}\) 與等價類的代表元一一對應(yīng)。這些代表元可以通過枚舉正串 SAM 的結(jié)點(diǎn),在反串 SAM 上倍增查詢,做到 \(O(n\log n)\) 復(fù)雜度。

接下來考慮不包含代表元的 endpos 等價類和 startpos 等價類,一個非常笨比的做法是按 \(\operatorname{occ}\) 掃描線后找最小包含區(qū)間,但是這樣碼量過于抽象,所以想想一個稍微要點(diǎn)腦子的做法,這里給出一個引理。

定理 2/5.3

對于一個 endpos 等價類 \(X\),若它不是所屬等價類 \(\operatorname{G}(a)\) 中的上邊界,那么其在正 SAM 上有且只有一條出邊,且該出邊指向其在 \(\operatorname{G}(a)\) 的上一行。startpos 等價類同理。

其實(shí)這個定理還有另外一部分,但是我看不懂,看懂的老哥給我講講。

證明:我們之前說過,“向上走”意味著向后接一個字符,這在 SAM 上就是一條轉(zhuǎn)移邊,而如果一個 endpos 等價類 \(p\) 向后只有一條轉(zhuǎn)移邊 \((p, q, ch)\)。則說明 \(\operatorname{occ}(p)=\operatorname{occ}(q)\),由推論 1.1.1可得 \(p,q\) 屬于同一個等價類。而這個關(guān)系是雙向的(一一對應(yīng))。

于是可以按 DAG 的拓?fù)湫騺砗喜ⅲ鋵?shí)也就是按 \(len\) 從大到小來合并。

而論文指出,按 SAM 結(jié)點(diǎn)順序倒序合并也是可以的:

將兩個 SAM 的等價類對應(yīng)起來只需分別找到代表元的 posl, posr 即可。每塊中網(wǎng)格圖

的構(gòu)建只需將所有 SAM 節(jié)點(diǎn)按照 r 或 l 進(jìn)行排序,但其天然與 SAM 構(gòu)建時加入的順序相

同。至此所有信息都已構(gòu)建完畢,總時間復(fù)雜度為 O(n)。

我們考慮在同一個等價類 \(a\) 中的所有 endpos 等價類,根據(jù) 定理 2/5.3,這些 endpos 等價類在 SAM 中成一條除首尾外沒有其它出邊的鏈,它們各自的最長串其實(shí)就是 \(G(a)\) 中最左側(cè)的一列點(diǎn),在這一列 \(l\) 不變 \(r\) 遞增,聯(lián)系的 SAM 的構(gòu)建過程,我們發(fā)現(xiàn)越靠上的 endpos 等價類越晚形成(因?yàn)?\(r\) 更大),也就是說編號也更大,所以我們直接倒序遍歷所有點(diǎn)進(jìn)行合并即可,

于是合并時間就莫名奇妙地變成 \(O(n)\) 的了。

參考代碼

#define vi vector

const int N=1e5+5;

const int M=N<<1;

int n, Ec;char s[N];

struct SAM{

int ndc, lst, pos[N], mnpos[M], siz[M], id[M];

struct node{int fa, len, son[26];}sam[M];

int clr(int x){sam[x]=sam[0];return x;}

void init(){clr(ndc=lst=1);}

int insert(char cr){

int c=cr-'a';int cur=clr(++ndc), p=lst;

sam[cur].len=sam[lst].len+1;

for(; p&&!sam[p].son[c]; p=sam[p].fa) sam[p].son[c]=cur;

int q=sam[p].son[c];

if(!q) sam[cur].fa=1;

else if(sam[q].len==sam[p].len+1) sam[cur].fa=q;

else{

int nxt=clr(++ndc);sam[nxt]=sam[q], sam[nxt].len=sam[p].len+1;

for(; p&&sam[p].son[c]==q; p=sam[p].fa) sam[p].son[c]=nxt;

sam[cur].fa=sam[q].fa=nxt;

}

return lst=cur;

}

vi G[M];int fa[M][20];

void chk(int &x, int v){if(!x) x=v;else if(v) x=min(x, v);}

void dfs(int x){

for(int i=1; i<20; ++i) fa[x][i]=fa[fa[x][i-1]][i-1];

for(auto v:G[x]) fa[v][0]=x, dfs(v), chk(mnpos[x], mnpos[v]);

}

int FindR(int l, int r){

int x=pos[r];

for(int i=19; i>=0; --i) if(sam[fa[x][i]].len>=r-l+1) x=fa[x][i];

return x;

}

void ins(char *t, int m){

init();

for(int i=1; i<=m; ++i) mnpos[pos[i]=insert(t[i])]=i;

for(int i=2; i<=ndc; ++i)

G[sam[i].fa].pb(i), siz[i]=sam[i].len-sam[sam[i].fa].len;

dfs(1);

}

void merge(){

for(int i=ndc; i>1; --i) if(!id[i])

for(int c=0; c<26; ++c) if(sam[i].son[c])

{id[i]=id[sam[i].son[c]];break;}

}

}S, T;

vi row[M], col[M];

void build(){

S.ins(s, n);reverse(s+1, s+n+1);T.ins(s, n);

for(int i=2; i<=S.ndc; ++i){

int r=S.mnpos[i], l=r-S.sam[i].len+1, u=T.FindR(n-r+1, n-l+1);

if(r-l+1==T.sam[u].len) S.id[i]=T.id[u]=++Ec;

}

S.merge();T.merge();

for(int i=S.ndc; i>=2; --i) row[S.id[i]].pb(i);

for(int i=T.ndc; i>=2; --i) col[T.id[i]].pb(i);

}

其中 \(\operatorname{row}, \operatorname{col}\) 分別存儲了第 \(i\) 個等價類包含的 endpos/startpos 等價類在正/反串 SAM 的編號。

為什么要這里也要從末尾開始?因?yàn)檫@樣加入使得 \(\operatorname{row},\operatorname{col}\) 中的 endpos/startpos 等價類都按照了自身集合大小加入(從大到小),也就是說 \(\operatorname{row}_{a}[0]=\operatorname{col}_{a}[0]=\operatorname{rep}(a)\)。

SAM 之死

這里先給出另一個引理:

定理 2/5.4

對于一個等價類 \(a\),其包含的某個行等價類(endpos 等價類),經(jīng)過上移若干單位后,仍被某一等價類 \(b\) 完全包含。

而對于某個列等價類(startpos 等價類),經(jīng)過左移若干單位后,仍被某一等價類 \(b\) 完全包含。

其實(shí)本質(zhì)上就是 定理 2.2

這個定理說明了在等價類階梯點(diǎn)圖中,等價類向上/左只會碰到一個等價類。

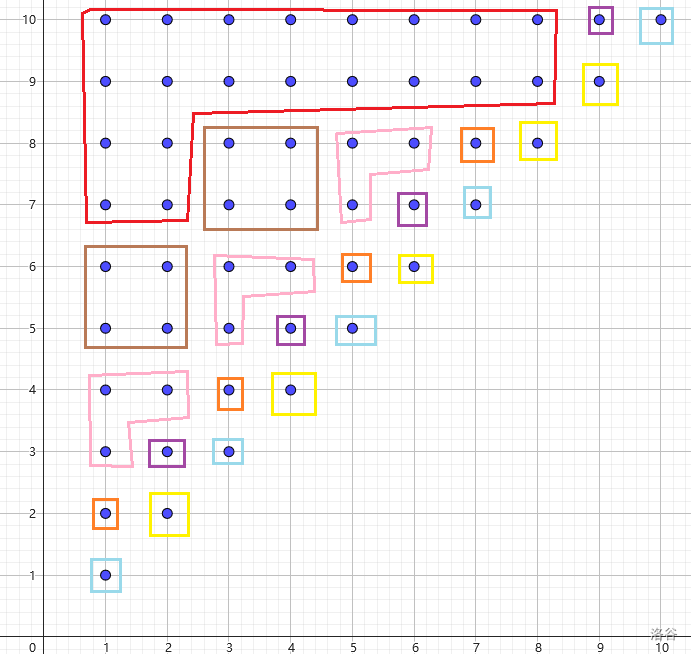

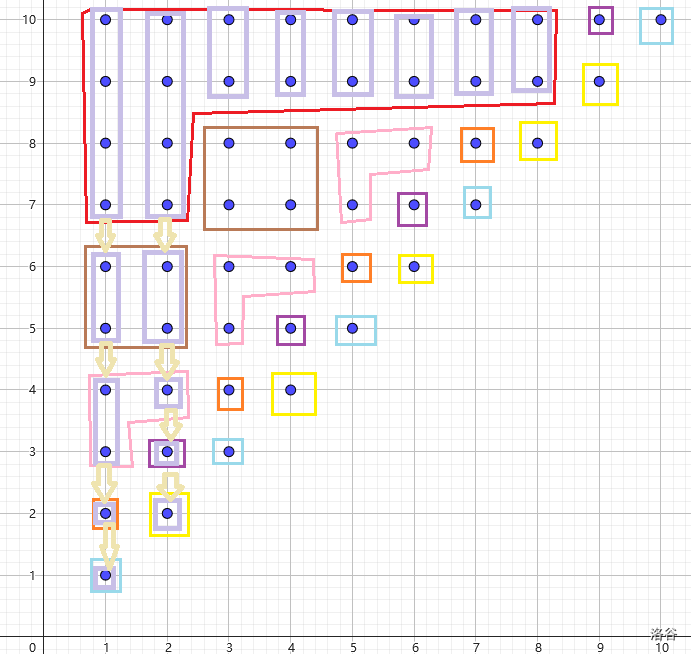

考慮串 \(s=\operatorname{ababababba}\):

考慮等價類 \(a=\{\texttt{aba}, \texttt{bab}, \texttt{abab}\}\)(粉色的階梯狀點(diǎn)陣),讓它在 \(r=4\) 的位置 “向上走”,走完了另一等價類,\(\{\texttt{aba},\texttt{abab}\}_{13}\to \{\texttt{ababa}, \texttt{ababab}\}_{17}+\{\texttt{ababb}, \texttt{ababba}\}_{8}\),\(\texttt{bab}_{11}\to\{\texttt{baba}, \texttt{babab}\}_{15}+\{\texttt{babb}, \texttt{babba}\}_{7}\)(右下角的數(shù)字表示它們在反串 SAM 上對應(yīng)的結(jié)點(diǎn)),注意到它們向上走分別對應(yīng)了一個完整的 startpos 等價類,我們考慮將 \(a\) 也劃分為 startpos 等價類,不難發(fā)現(xiàn)這種“向上走”的轉(zhuǎn)移恰好就是反 SAM parent 樹上的邊。

從這里,我們可以導(dǎo)出定理 2/5.3的下半部分。沒錯我最后看懂了

定理 2/5.3(完整)

對于一個 endpos 等價類 \(X\),若它不是所屬等價類 \(\operatorname{G}(a)\) 中的上邊界,那么其在正 SAM 上有且只有一條出邊,且該出邊指向其在 \(\operatorname{G}(a)\) 的上一行。如果其對應(yīng)的是上邊界,則它的所有出邊即連向((從該上邊界用另一棵 SAM 的 parent 樹邊連出能到的所有下邊界)表示的 SAM 節(jié)點(diǎn))。startpos 等價類同理。

而在定義 7,我們說明了“向上走”同時也相當(dāng)于在后面接上一個字符,一個在等價類 \(a\) 最上面部分的 endpos 等價類 \(q\),它在正 SAM DAWG 上的轉(zhuǎn)移邊等效于某條反 SAM parent 樹上的邊,而這些邊又相當(dāng)于不同等價類之間列 startpos 等價類的轉(zhuǎn)移!于是,我們用階梯狀點(diǎn)圖和等價類劃分完美描述了兩個 SAM 的結(jié)構(gòu)!

定理 2/5.5(重要)

正 SAM parent 樹上的邊與列等價類之間的轉(zhuǎn)移有對應(yīng)關(guān)系,正 SAM DAWG 的轉(zhuǎn)移邊與行等價類的轉(zhuǎn)移有對應(yīng)關(guān)系;

反 SAM parent 樹上的邊與行等價類之間的轉(zhuǎn)移有對應(yīng)關(guān)系,反 SAM DAWG 的轉(zhuǎn)移邊與列等價類的轉(zhuǎn)移有對應(yīng)關(guān)系。

這個定理是我瞎捏的,跟論文無關(guān),其實(shí)本質(zhì)上就是 定理 2/5.3 的籠統(tǒng)描述。

SAM 已死,基本子串當(dāng)立!

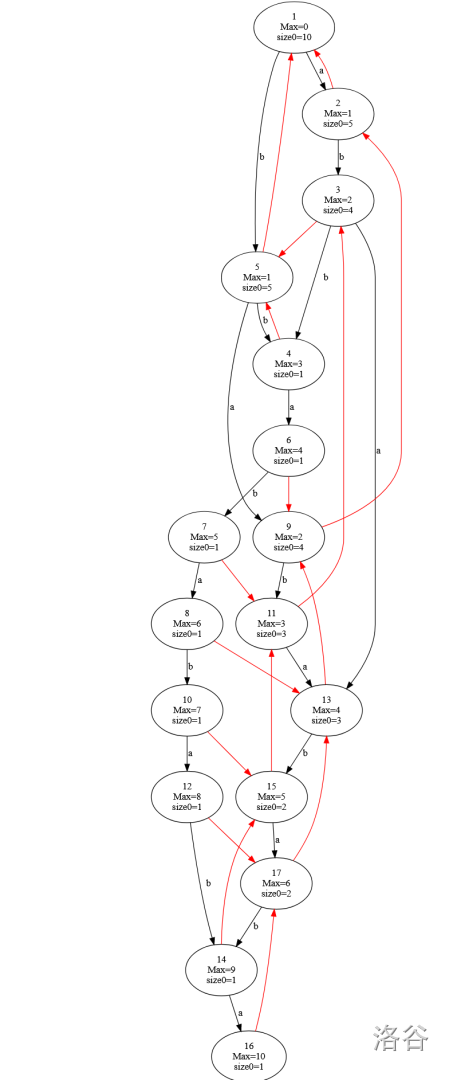

線性構(gòu)造

回頭看看我們 \(O(n\log n)\) 建立基本子串的過程,發(fā)現(xiàn)瓶頸在于如何快速地處理代表元。

首先根據(jù)定理 2/5.5,不難發(fā)現(xiàn)代表元所在的等價類的最上面/左邊的行/列等價類在 SAM 的 DAWG 上,要么沒有出邊,要么出邊連向的 endpos/startpos 等價類與自己的 \(\operatorname{occ}\) 不同(這種關(guān)系是一一對應(yīng)的,即不存在一個滿足條件的 endpos/startpos 等價類,它的最長串不是代表元),于是可以很簡單的找到代表元的個數(shù)。

參考代碼

int repcnt=0;

for(int i=ndc; i>1; --i){

bool flg=0;int p=0;

for(int c=0; c<26; ++c)

if(sam[i].son[c]){

++p;

if(cnt[sam[i].son[c]]!=cnt[i]){flg=1;break;}

}

if(flg||p==0) ++repcnt;

}

但是這樣是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不行的,我們真正要做的事是將正反串的代表元對應(yīng)起來。

將 \(O(n\log n)\) 找代表元做法還原,我們枚舉每一個 endpos 等價類中的最長串,直接在反串 SAM 的 DAWG 上去匹配到對應(yīng)節(jié)點(diǎn)。

這樣做顯然是 \(O(n^2)\) 級別的復(fù)雜度,能不能做到類似于雙指針一樣的操作呢?

這里給出一個性質(zhì):在 SAM 的 DAWG 上,如果我們只走 \(len_{x}+1=len_{sam_{x, c}}\) 的點(diǎn),是能夠走完全部節(jié)點(diǎn)的。(證明很簡單,除根節(jié)點(diǎn)外每個點(diǎn)都必然找得到這么一條連向自己的邊,于是形成了一棵樹)。

為什么要這么走呢?

-

若 \(x\) 與 \(son_{x, c}\) 屬于同一個等價類,那么根據(jù) 定理 2/5.3,\(x\) 只有一條出邊 \((x, son_{x, c}, c)\),且 \(x\) 代表的 endpos 等價類與 \(son_{x, c}\) 代表的 endpos 等價類在階梯狀點(diǎn)圖中是相鄰兩行的關(guān)系,由于 \(len\) 是 endpos 等價類中最長的串,即只跟行等價類的左端點(diǎn)有關(guān),而我們知道等價類的點(diǎn)圖左側(cè)對齊,因此兩個 endpos 等價類最長串 \(l\) 相同,\(r\) 相差 1,因此就有 \(len_{x}+1=len_{sam_{x, c}}\)。

-

若 \(x\) 與 \(son_{x, c}\) 屬于不同等價類,根據(jù) 定理 2.2 這時候我們所有的出邊都指向了同一個等價類,只能走最短的行等價類,于是就走 \(len_{x}+1=len_{sam_{x, c}}\) 的邊即可。

接下來我們考慮如何在反串 SAM 上執(zhí)行這個“向前面加字符”的匹配過程。

向前加單個字符,滿足原串是新串的一個后綴,因此它們在 parent 樹上必然是父子,我們考慮預(yù)處理時用兒子去更新父親的匹配邊:設(shè)某個出現(xiàn)的位置末是 \(pos\)(實(shí)際上應(yīng)該是開始的位置,但是由于是反串的 SAM,于是變成了末位置),父親最大串長為 \(len\),那么父親到兒子的匹配邊字符即為 \(s_{pos-len}\)。

參考代碼

for(int i=2; i<=ndc; ++i)

son[sam[i].fa][s[pos[i]-sam[sam[i].fa].len]-'a']=i;

但是,注意我們實(shí)際上維護(hù)的是最長串的位置,在同等價類中行等價類的鏈上轉(zhuǎn)移中,我們維護(hù)的最長串一直在最左邊的列等價類(一直在左邊界向上走),因此,只有在 DAWG 的轉(zhuǎn)移邊中,兩端不屬于同一等價類時才要用 son 轉(zhuǎn)移,此時必然滿足起點(diǎn)是代表元之一,可以參考代碼理解。

參考代碼

const int M=N<<1;

int n, Ec;char s[N];

struct SAM{

int ndc, lst, pos[N], mnpos[M], siz[M], id[M], cnt[M], fail[M][26];

struct node{int fa, len, son[26];}sam[M];

int clr(int x){sam[x]=sam[0];return x;}

void init(){clr(ndc=lst=1);}

int insert(char cr){

int c=cr-'a';int cur=clr(++ndc), p=lst;

sam[cur].len=sam[lst].len+1;

for(; p&&!sam[p].son[c]; p=sam[p].fa) sam[p].son[c]=cur;

int q=sam[p].son[c];

if(!q) sam[cur].fa=1;

else if(sam[q].len==sam[p].len+1) sam[cur].fa=q;

else{

int nxt=clr(++ndc);sam[nxt]=sam[q], sam[nxt].len=sam[p].len+1;

for(; p&&sam[p].son[c]==q; p=sam[p].fa) sam[p].son[c]=nxt;

sam[cur].fa=sam[q].fa=nxt;

}

return lst=cur;

}

vi G[M];

void chk(int &x, int v){if(!x) x=v;else if(v) x=min(x, v);}

void dfs(int x){for(auto v:G[x]) dfs(v), chk(mnpos[x], mnpos[v]), cnt[x]+=cnt[v];}

void ins(char *t, int m){

init();

for(int i=1; i<=m; ++i) mnpos[pos[i]=insert(t[i])]=i, ++cnt[pos[i]];

for(int i=2; i<=ndc; ++i)

G[sam[i].fa].pb(i), siz[i]=sam[i].len-sam[sam[i].fa].len;

dfs(1);

for(int i=2; i<=ndc; ++i)

fail[sam[i].fa][s[mnpos[i]-sam[sam[i].fa].len]-'a']=i;

}

void merge(){

for(int i=ndc; i>1; --i) if(!id[i])

for(int c=0; c<26; ++c) if(sam[i].son[c])

{id[i]=id[sam[i].son[c]];break;}

}

}S, T;

vi row[M], col[M];

void DFS(int u, int v){

int lenu=S.sam[u].len, lenv=T.sam[v].len;

if(lenu==lenv&&u!=1&&v!=1) S.id[u]=T.id[v]=++Ec;//兩邊的代表元對應(yīng)

for(int c=0, x, y; c<26; ++c)

if((x=S.sam[u].son[c])&&(S.sam[x].len==lenu+1)&&(y=(lenu==lenv)?T.fail[v][c]:v))

DFS(x, y);

}

void build(){

S.ins(s, n);reverse(s+1, s+n+1);T.ins(s, n);

DFS(1, 1);//識別代表元

S.merge();T.merge();//合并

for(int i=S.ndc; i>=2; --i) row[S.id[i]].pb(i);

for(int i=T.ndc; i>=2; --i) col[T.id[i]].pb(i);

}

應(yīng)用

字符串匹配

給定一個串 \(s\) 和另一個空串 \(w\),每次向前/后添加/刪除一個字符,若加入字符后 \(w\) 不是 \(s\) 的子串則撤銷操作,每次操作后輸出是否成功操作,以及當(dāng)前的 \(\operatorname{occ}(w)\)。

對 \(s\) 建立基本子串結(jié)構(gòu),這樣我們能顯式地觀察 \(w\) 在階梯狀點(diǎn)陣圖的位置,維護(hù) \(w\) 在正反 SAM 上對應(yīng)的結(jié)點(diǎn),那么每次添加字符無外乎兩種可能:在同等價類中走,走出邊界。對于第一種情況,我們顯然珂以通過簡單計(jì)算判斷應(yīng)該接上的字符,對于第二種情況,這相當(dāng)于直接走正/反 SAM 上的字符轉(zhuǎn)移邊,同樣很容易做到。

CF1817F Entangled Substrings

\(acb\) 打包出現(xiàn),因此有 \(\operatorname{occ}(a)=\operatorname{occ}(b)\),即 \(a, b\) 屬于同一個等價類,因此我們對等價類內(nèi)部計(jì)數(shù)。

考慮枚舉 \(acb\) 計(jì)算合法的 \((a, b)\) 對數(shù),設(shè) \(c\) 在階梯狀點(diǎn)圖的坐標(biāo)為 \((l_{c}, r_{c})\),其向右拓展到 \((l_{p}, r_{c})\),向下拓展到 \((l_{c}, r_{p})\),其中 \(l_{c}\le l_{p},r_{p}\le r_{c}\),又因?yàn)辄c(diǎn)陣的點(diǎn)全在 \(y=x\) 上方,所以右 \(l_{p}\le r_{c}, l_{c}\le r_{p}\)。

可選的 \(a\) 為 \(s_{[l_{c}, [r_{p}, r_{c}]]}\),可選的 \(b\) 為 \(s_{[[l_{c}, l_{p}], r_{c}]}\),并且要滿足 \(a\) 的右端點(diǎn)小于 \(b\) 的左端點(diǎn),即 \(r_{p}\le r_{a}\le r_{c}, l_{c}\le l_{b}\le l_{p}, r_{a}<l_{b}\)。

綜合幾個不等關(guān)系,我們發(fā)現(xiàn) \(r_{p}\le l_{p}\) 才會出現(xiàn)合法的 \((a, b)\),此時 \(a\) 的右端點(diǎn)和 \(b\) 的左端點(diǎn)都落在 \([r_{p}, l_{p}]\) 中,貢獻(xiàn)即為 \(C_{l_{p}-r_{p}+1}^{2}\)。

因此我們枚舉 \(r_{p}\),雙指針維護(hù) \(l_{p}\),統(tǒng)計(jì) \(\sum 1, \sum l, \sum l^2\) 即可。

注意我們在構(gòu)建基本子串結(jié)構(gòu)時,加入行/列時都是按等價類大小從大到小加入,對應(yīng)到 \(l_{p}\) 遞減,\(r_{p}\) 遞增。

\(O(n\log n)\) 實(shí)現(xiàn) \(O(n)\) 實(shí)現(xiàn)

注意到我們實(shí)際上只需要用到行列等價類的長度,可以通過行的長度來推出列的長度,只建一個 SAM。實(shí)現(xiàn) 2

UOJ 577 打擊復(fù)讀

注意到只需要計(jì)算 \(wl_{i}\) 的系數(shù)就能支持 \(O(1)\) 修改。

注意到 \(vl(s[l, r])\) 和 \(vr(s[l, r])\) 其實(shí)就是 \([l, r]\) 在反串/正串 SAM parent 樹上對應(yīng)結(jié)點(diǎn)內(nèi)的所有后綴/前綴的 \(wl_{i}/wr_{i}\) 的和,并且在基本子串結(jié)構(gòu)中,同一列的 \(vl\) 相等,同一行的 \(vr\) 相等。

考慮一個點(diǎn) \((l, r)\) 的貢獻(xiàn)是 \(vl(s[l, r])\times vr(s[l, r])\),于是我們可以通過基本子串結(jié)構(gòu)得到一列 \(vl(s[l, [r1, r2]])\) 的總貢獻(xiàn)系數(shù)為 \(\sum_{i=r1}^{r2} vr(s[l, i])\times \operatorname{occ}(s[l, r])\),前面的和式本質(zhì)上是行等價類的一個 \(vr\) 前綴和,再由 \(vl\) 的定義就可以在反串 SAM 的 parent 樹上反推 \(wl\) 的系數(shù)了,復(fù)雜度 \(O(n)\)。代碼。

UOJ 697 廣為人知題

考慮在格點(diǎn)圖上將所有模式串出現(xiàn)的位置的點(diǎn) +1,于是詢問就是求以 \([ql, qr]\) 為左上角的矩形和,直接做是 \(O(n^{2})\) 的。

這樣的做法太過冗余了,我們發(fā)現(xiàn)答案本質(zhì)上只跟 \(s_{[ql, qr]}\) 有關(guān),而與 \([ql, qr]\) 無關(guān)(即兩個詢問的答案與位置無關(guān),只跟是否為本質(zhì)不同子串有關(guān)),也由此可以推導(dǎo)出一個結(jié)論:

定理 2/5.6

在格點(diǎn)圖中, 以 \(\operatorname{rep}(a)\) 出現(xiàn)的所有位置開始,向右、向下完拓展出來的 \(\operatorname{occ}(\operatorname{rep}(a))\) 個大階梯完全相等。

“相等”指對應(yīng)位置的每個點(diǎn)屬于同一個等價類 \(b\),且在 \(\operatorname{G}(b)\) 的同一個位置。

仍以 \(s=\operatorname{ababababba}\) 為例,其劃分等價類后的格點(diǎn)圖為:

考慮一個詢問 \([1, 5]=[3, 7]\),將其答案統(tǒng)計(jì)劃為兩個部分:\([[1, 2], 5]\) 這條線段以下的部分,以及 \([3, 5]\) 這個子問題詢問。

對于前半部分,我們繼續(xù)將所求劃為兩個部分:與 \([1, 5]\) 在同一等價類中的點(diǎn)/與 \([1, 5]\) 不在同一等價類中的點(diǎn)。對于同等價類中的點(diǎn),我們可以直接做一個二維數(shù)點(diǎn),對于非等價類中的點(diǎn),由于這部分是若干條緊貼著等價類的下邊界的豎線段,每條豎線段相當(dāng)于每個列等價類在反串 SAM 上到根的鏈的和,所有的和是一個后綴。

對于后半部分,發(fā)現(xiàn)我們詢問的點(diǎn)在另一個等價類 \(b\) 中最靠左的一個列等價類,考慮先計(jì)算出并加上 \(\operatorname{rep}(b)\) 的答案,那么需要減掉的部分的答案是一列的前綴的后綴后的和,這部分是可以簡單預(yù)處理的。

于是總復(fù)雜度 \(O((n+q)\log n)\),代碼。

[SDOI/SXOI2022] 子串統(tǒng)計(jì)

SDOI 緊跟論文步伐!

列出 \(O(n^{2})\) DP 式子后,在基本子串結(jié)構(gòu)的階梯點(diǎn)圖上優(yōu)化。詳細(xì)題解

parent 樹的樹鏈剖分

通過前面的理論,我們知道,SAM 的 parent 樹上的邊本質(zhì)上是同行不同等價類的行(列)等價類的之間的轉(zhuǎn)移,我們現(xiàn)在通過基本子串結(jié)構(gòu)來反推一些 parent 樹的性質(zhì)。

推論 2.2.1

對于屬于同一等價類 \(a\) 兩個行(列)等價類 \(u, v\),其所代表的正(反) SAM endpos (startpos)等價類結(jié)點(diǎn)在 parent 樹上的子樹除根節(jié)點(diǎn)外同構(gòu)。

這里同構(gòu)指可將兩棵子樹中的點(diǎn)重編號,使得對應(yīng)結(jié)點(diǎn)的出邊一致,endpos 等價類的大小一致,且對應(yīng)節(jié)點(diǎn)所在同一個等價類,亦即 \(\operatorname{occ}\) 一致。

證明:我們同時讓 \(u, v\) 從最左邊同時向左邊走(即沿著 parent 樹邊走),由于定理 2.2,每次走到的兩個點(diǎn) \(p_{u'}, p_{v'}\) 屬于同一等價類的兩個不同行等價類 \(u', v'\),向左走的時候同時從 \(u', v'\) 的最右側(cè)走到了最左側(cè),也就是說 \(u', v'\) 的長度(endpos 等價類的大小)相等,考慮每次跨行等價類的時候都是走 parent 樹的出邊從葉子結(jié)點(diǎn)可以歸納證明從 \(u, v\) 的任意的鏈?zhǔn)峭耆葍r的,再次對 \(u, v\) 的每次出現(xiàn)位置進(jìn)行合并即可得到子樹同構(gòu)結(jié)論。順帶一提,根節(jié)點(diǎn)只有 endpos 大小不同。

我們嘗試對 SAM 每個結(jié)點(diǎn)在階梯狀點(diǎn)圖上確定一個位置,使得 SAM 能更好地刻畫等價類。

定義 8(結(jié)點(diǎn)位置)

令 \(occ=1\) 的行/列等價類的位置就是它唯一出現(xiàn)的位置,接著對于每個重兒子,將其父親放在其右/下側(cè),依次類推。

理論上選哪個點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)記都沒有關(guān)系,但是考慮到復(fù)雜度,優(yōu)先選擇重剖。

仍以 \(s=\operatorname{ababababba}\) 為例:

回到 推論 2.2.1,不難得到同等價類中的行等價類在 SAM 上的子樹的每個點(diǎn)的重兒子也一一對應(yīng)。

繼續(xù)考察。

首先,無論我們鏈剖以怎樣的方式(長剖、短剖、輕剖等),為一條鏈上的所有點(diǎn)安排的位置的縱坐標(biāo) \(r\) 一定相同(或者橫坐標(biāo) \(l\) 一定相同)。

我們考慮每一個等價類 \(a\) 中的所有行等價類結(jié)點(diǎn),考慮它們所在鏈的鏈底,parent 樹邊只會在 \(l\) 產(chǎn)生改變(換句話說就是一條鏈的縱坐標(biāo)不變,因?yàn)榭傆泻缶Y關(guān)系),因此這 \(\operatorname{rowsize}(a)\) 條重鏈的鏈底的縱坐標(biāo)連續(xù)。

定理 5/8.1

以重鏈鏈底所在位置 \([l, r]\) 的 \(r\) 為整條重鏈標(biāo)號,則對于任意一個等價類,其行等價類的重鏈標(biāo)號為一個連續(xù)區(qū)間。

同時注意到一條鏈上的所有本質(zhì)不同子串(注意這里是子串而并非等價類)的長度互不相同,因此我們可以用 \((\text{反串重鏈標(biāo)號},\text{串長})\) 來表示所有的本質(zhì)不同子串,而根據(jù)定理 5/8.1,對于一個行等價類,其包含的所有串的反串重鏈標(biāo)號隨著串長變大依次 +1 ,即其為一條斜率為 \(1\) 的線段。我們用 \(O(n)\) 的信息量刻畫出了所有本質(zhì)不同子串!

事實(shí)上普通的 SAM 也能刻畫本質(zhì)不同子串,在反串 SAM 上,對于一個列等價類,其代表的所有子串是一條豎線段(第一維相同,第二維的區(qū)間為 \((fa.len, len]\))。

[BJWC2018] Border 的四種求法

區(qū)間最長 border,同時也可以做到數(shù)區(qū)間 border 個數(shù)。

先在正反 SAM 上定位 \(s[l, r]\) 得到兩個節(jié)點(diǎn) $u, \(,\)u, v$ 到各自 parent 樹根的鏈分別為 \(s[l, r]\) 后綴和前綴的信息,同時注意 \(u, v\) 所在的等價類會包含一個更大的串,需要加長度 \(\le r-l+1\) 的限制。詢問則等價于查詢鏈交。

一個很暴力的做法是,從 \(u\) 開始向上跳,將每個正串 SAM 結(jié)點(diǎn)加入到集合中,然后從 \(v\) 開始跳,每次跳到一個點(diǎn),相當(dāng)于詢問一條橫線段與集合中的線段交點(diǎn)信息。

考慮優(yōu)化:我們發(fā)現(xiàn)在 \(v\) 跳的過程中,對于某條重鏈,其詢問的橫線段的第一維都是相同的,而第二維都是連續(xù)的,這里的連續(xù)的意思是,這重鏈長度個點(diǎn)的橫線段可以接在一起,變成一條長線段。右側(cè)的詢問個數(shù)變?yōu)?\(O(\log n)\)。

考慮繼續(xù)對正 SAM 重剖,這時也出現(xiàn)了 \(O(\log n)\) 條鏈,然而由于交集的長度限制,正反 SAM 的交叉詢問并不是 \(O(\log^2 n)\) 級別,而是 \(O(\log n)\) 條重鏈對的交。

將這些重鏈對離線下來,枚舉正 SAM 處的重鏈對處理詢問,那么就變成了 \(O(n)\) 次加斜線段,\(O(q\log n)\) 次查詢豎線段與斜線段交集信息的問題。總復(fù)雜度 \((n+q\log n)\log n\)

更詳細(xì)的題解和代碼見此。

【UNR #6】Border 的第五種求法

你到底有幾種求法

同樣類似于區(qū)間 border,交點(diǎn)的代價變?yōu)?\(f_{occ}\),對于正串的一個結(jié)點(diǎn)所代表的斜線段上的點(diǎn),其代價是相同的,同樣做二維數(shù)點(diǎn),掃到詢問的時候變?yōu)榍髤^(qū)間和,復(fù)雜度不變。代碼

Border 的第六種求法

xtq 鴿鴿的論文的最后一題,同 第五種求法,Border \(t\) 的貢獻(xiàn)變?yōu)?\(f_{\operatorname{occ}}\times g_{|t|}\)。

我們發(fā)現(xiàn)做法并不能直接套上去了,這是因?yàn)橐粋€ SAM 結(jié)點(diǎn)的 \(len\) 并不相同(貢獻(xiàn)并不呈線性),我們需要考慮一個更好的做法來統(tǒng)一 \(\operatorname{occ}, len\)。

繼續(xù)從一個等價類 \(a\) 入手,注意到 \(G(a)\) 中一條斜率為 \(1\) 的線段,它們的 \(len\) 相同,我們考慮對這些斜線計(jì)數(shù)。

對于這些斜線,它們的 \((\text{正串重鏈標(biāo)號}, \text{反串重鏈標(biāo)號})\) 跟原下標(biāo)是一樣的一條斜率為 \(1\) 的線段。對于詢問,我們發(fā)現(xiàn)這兩個 重鏈標(biāo)號已經(jīng)被定死了,只剩長度的限制。

具體的,考慮三維坐標(biāo) \((\text{正串重鏈標(biāo)號}, \text{反串重鏈標(biāo)號}, \text{串長})=(x, y, len)\),\(O(n)\) 條 \(len\) 一定,\(y=x+k\) 代價為 \(f_{\operatorname{occ}}g_{len}\) 的線段,\(O(q\log n)\) 次詢問 給出一條 \((x, y)\) 一定的線段,查詢與 \(O(n)\) 條線段的交集信息。直接對 \((x-y, len)\) 二維數(shù)點(diǎn)即可。

mod 1e9+7 下的實(shí)現(xiàn)

#include <stdio.h>

#include <algorithm>

#include <string.h>

#include <cctype>

#include <vector>

#include <queue>

#include <bitset>

#include <set>

#include <assert.h>

#define mcy(arra, arrb) memcpy(arra, arrb, sizeof(arra))

#define vi vector<int>

#define pb push_back

#define mp make_pair

#define st first

#define nd second

using namespace std;

typedef long long ll;

typedef pair <int, int> Pii;

const int INF=0x3f3f3f3f;

const int cp=1e9+7;

inline int mod(int x){return x+(x<0?cp:0)-(x>=cp?cp:0);}

inline void plust(int &x, int y){x=mod(x+y);return ;}

inline void minut(int &x, int y){x=mod(x-y);return ;}

inline int read(){

char ch=getchar();int x=0, f=1;

while(!isdigit(ch)){if(ch=='-') f=-1; ch=getchar();}

while(isdigit(ch)){x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0';ch=getchar();}

return x*f;

}

inline void write(int x){

if(x<0) putchar('-'), x=-x;

if(x>9) write(x/10);

putchar(x%10+'0');

}

inline int ksm(int a, int b=cp-2){

int ret=1;

for(; b; b>>=1, a=1ll*a*a%cp)

if(b&1) ret=1ll*ret*a%cp;

return ret;

}

const int N=5e5+5;

const int M=N<<1;

struct SAM{

int tr[M][26], len[M], fa[M][21], ndc, lst;

inline int clr(int x){len[x]=fa[x][0]=0;mcy(tr[x], tr[0]);return x;}

inline int rmk(){return lst=clr(ndc=1);}

inline int insert(char cc){

int p=lst, cur=clr(++ndc), c=cc-'a';len[cur]=len[p]+1;

for(; p&&!tr[p][c]; p=fa[p][0]) tr[p][c]=cur;int q=tr[p][c];

if(!q) fa[cur][0]=1;else if(len[p]+1==len[q]) fa[cur][0]=q;

else{

int nex=clr(++ndc);len[nex]=len[p]+1, fa[nex][0]=fa[q][0], mcy(tr[nex], tr[q]);

for(; p&&tr[p][c]==q; p=fa[p][0]) tr[p][c]=nex;fa[q][0]=fa[cur][0]=nex;

}

return lst=cur;

}

vi G[M];int mxp[M], pos[N], siz[M], son[M], top[M], edr[M], occ[M];;

void dfs(int x){

for(int i=1; i<=20; ++i) fa[x][i]=fa[fa[x][i-1]][i-1];int y;siz[x]=1;

for(auto v:G[x]) dfs(v), occ[x]+=occ[v], siz[x]+=siz[v], mxp[x]=max(mxp[x], mxp[v]),

y=son[x], son[x]=(siz[y]==siz[v])?(mxp[y]<mxp[v]?v:y):(siz[y]<siz[v]?v:y);

}

void dfs(int x, int rt){

top[x]=rt;if(son[x]) dfs(son[x], rt);edr[x]=son[x]?edr[son[x]]:mxp[x];

for(auto v:G[x]) if(!top[v]) dfs(v, v);

}

void build(char *str, int len, bool rev){

rmk();for(int i=1; i<=len; ++i) mxp[pos[i]=insert(str[i])]=(rev)?(len-i+1):i, occ[pos[i]]=1;

for(int i=2; i<=ndc; ++i) G[fa[i][0]].pb(i);dfs(1), son[1]=0;dfs(1, 1);

}

inline int mnl(int x){return len[fa[x][0]]+1;}

inline int find(int x, int y){

int u=pos[y], k=y-x+1;for(int i=20; i>=0; --i)

if(len[fa[u][i]]>=k) u=fa[u][i];return u;

}

int id[M];

void merge(){

for(int i=ndc; i>1; --i) if(!id[i])

for(int c=0; c<26; ++c) if(tr[i][c])

{id[i]=id[tr[i][c]];break;}

}

}A, B;

char s[N];int n, m, occ[M], len[M], ans[N], f[N], g[N];

vi row[M], col[M];int Ec;vector <Pii> cm[M];

set <Pii> S;inline void add(int x){

int l=x, r=x;

set <Pii> :: iterator it1=S.lower_bound({x, x});--it1;

if((*it1).nd==x-1) l=(*it1).st, S.erase(*it1);

set <Pii> :: iterator it2=S.lower_bound({x, x});

if((*it2).st==x+1) r=(*it2).nd, S.erase(*it2);

S.insert({l, r});

}

inline void del(int x){

set <Pii> :: iterator it=S.lower_bound({x+1, x});--it;Pii me=(*it);S.erase(*it);

if(me.st<x) S.insert({me.st, x-1});if(x<me.nd) S.insert({x+1, me.nd});

}

struct seg{int val, x, len, tp;};

vector <seg> W[M];

void build(){

A.build(s, n, 0);reverse(s+1, s+n+1);B.build(s, n, 1);

for(int i=2; i<=A.ndc; ++i){

int r=A.mxp[i], l=r-A.len[i]+1, u=B.find(n-r+1, n-l+1);

if(r-l+1==B.len[u]) A.id[i]=B.id[u]=++Ec, occ[Ec]=(A.occ[i]+B.occ[u])>>1, len[Ec]=r-l+1;

}

A.merge();B.merge();

for(int i=A.ndc; i>=2; --i) row[A.id[i]].pb(i);

for(int i=B.ndc; i>=2; --i) col[B.id[i]].pb(i);

auto K=[&](int u, int v){return A.edr[u]-B.edr[v];};

for(int i=1; i<=Ec; ++i){

int R=row[i].size(), C=col[i].size(), u=row[i][R-1], v=col[i][C-1], maxl=K(row[i][0], col[i][0]), minl=n;

for(auto x:row[i]) minl=min(minl, K(x, B.find(n-A.mxp[x]+1, n-(A.mxp[x]-A.mnl(x)+1)+1)));

vector <Pii> clp;for(auto y:col[i]) clp.pb({K(A.find(B.mxp[y], B.mxp[y]+B.mnl(y)-1), y),

K(A.find(B.mxp[y], B.mxp[y]+B.len[y]-1), y)}), minl=min(minl, clp.back().st);

S.clear();S.insert({-2, -2}), S.insert({n+5, n+5});

for(int c=0; c<C; ++c) cm[clp[c].st-minl].pb({c, 1}), cm[clp[c].nd+1-minl].pb({c, 0});

for(int k=minl, lenk, v; k<=maxl; ++k){//k=x-y

lenk=len[i]-(maxl-k), v=1ll*f[occ[i]]*g[lenk]%cp;

for(auto [u, op]:cm[k-minl]) if(op) add(u);else del(u);

for(auto [l, r]:S) if(l<0||l>n) continue;else

W[k+n].pb((seg){v, B.edr[col[i][l]]+k, lenk, 0}),

W[k+n].pb((seg){mod(-v), B.edr[col[i][r]]+k+1, lenk, 0});

}

for(int i=0; i<=maxl-minl+1; ++i) vector <Pii> ().swap(cm[i]);

}

}

inline void wrk(int id, int l, int r){

int u=A.find(l, r), v=B.find(n-r+1, n-l+1);plust(ans[id], 1ll*f[A.occ[u]]*g[r-l+1]%cp);

for(u=A.fa[u][0], v=B.fa[v][0]; u!=1&&v!=1; ){

int fu=A.top[u], a=A.mnl(fu), b=A.len[u], fv=B.top[v], c=B.mnl(fv), d=B.len[v];

int x=A.edr[fu], y=B.edr[fv];W[x-y+n].pb((seg){id, x, min(r-l, min(A.len[u], B.len[v])), 1});

if(a<c) v=B.fa[fv][0];else u=A.fa[fu][0];

}

}

namespace BIT{

#define lowbit(x) (x&(-x))

int bit[N];void modify(int k, int v){for(; k<=n; k+=lowbit(k)) plust(bit[k], v);}

int query(int k, int res=0){for(; k; k-=lowbit(k)) plust(res, bit[k]);return res;}

#undef lowbit(x)

}

using namespace BIT;

inline void slv(int k){

sort(W[k+n].begin(), W[k+n].end(), [&](seg a, seg b){return (a.x==b.x)?(a.tp<b.tp):(a.x<b.x);});

for(auto sg:W[k+n]) if(sg.tp) plust(ans[sg.val], query(sg.len));else modify(sg.len, sg.val);

}

signed main(){

freopen("border.in", "r", stdin);

freopen("border.out", "w", stdout);

n=read(), m=read();scanf("%s", s+1);

for(int i=1; i<=n; ++i) f[i]=read();for(int i=1; i<=n; ++i) g[i]=read();

build();for(int i=1, l, r; i<=m; ++i) l=read(), r=read(), wrk(i, l, r);

for(int i=-n; i<=n; ++i) slv(i);for(int i=1; i<=m; ++i) printf("%d\n", ans[i]);

return 0;

}

參考資料

一類基礎(chǔ)子串?dāng)?shù)據(jù)結(jié)構(gòu) - rdfz xtq

《一類基礎(chǔ)子串?dāng)?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)》摘抄及注解 crashed

仍然是復(fù)讀參考資料

浙公網(wǎng)安備 33010602011771號

浙公網(wǎng)安備 33010602011771號