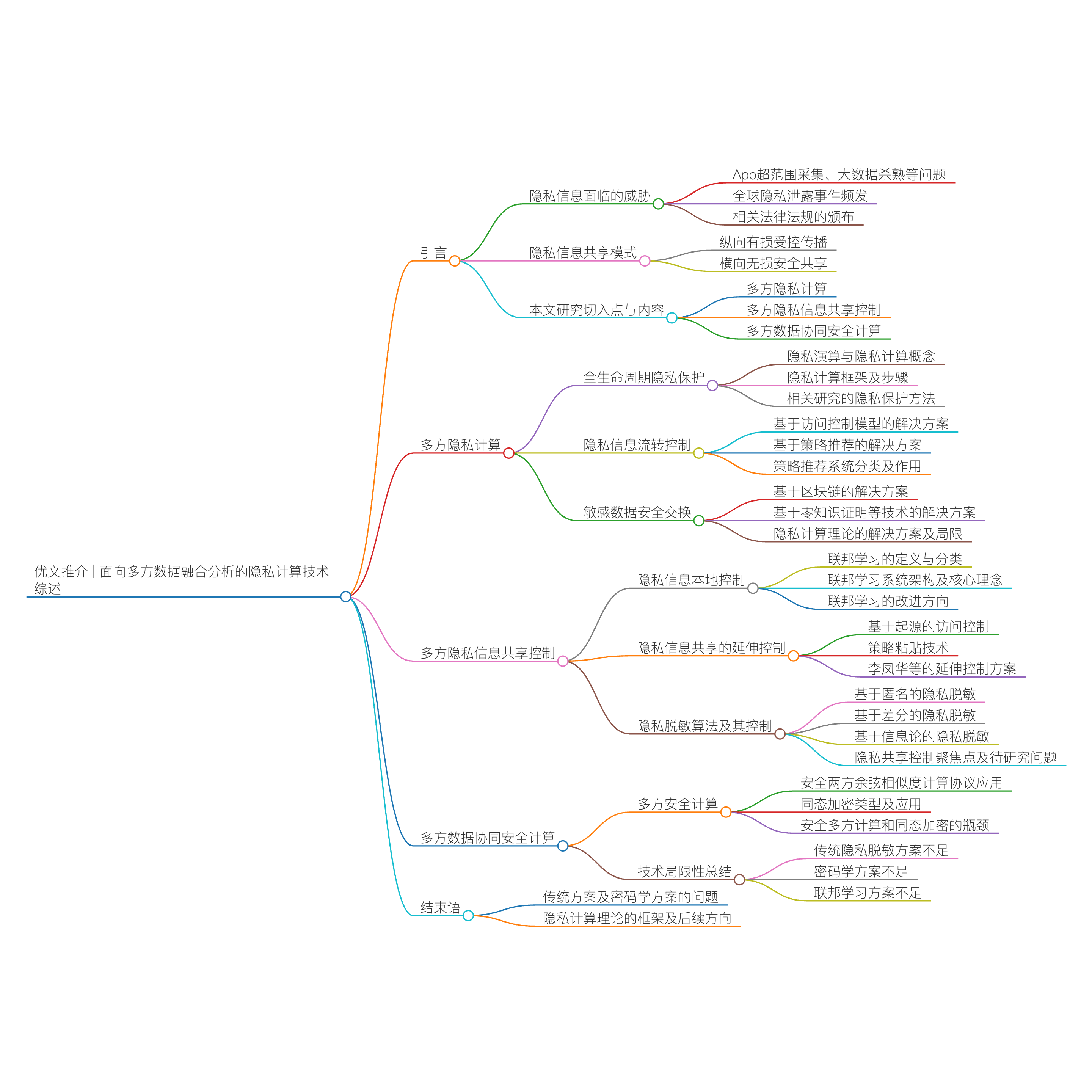

面向多方數(shù)據(jù)融合分析的隱私計(jì)算技術(shù)綜述

轉(zhuǎn)載學(xué)習(xí):面向多方數(shù)據(jù)融合分析的隱私計(jì)算技術(shù)綜述,建議看原文

背景與核心問題

隨著數(shù)據(jù)時(shí)代的發(fā)展,泛在共享環(huán)境下個(gè)人隱私面臨嚴(yán)峻威脅,如App超范圍采集信息、大數(shù)據(jù)殺熟等。跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)融合需求迫切,但需確保隱私數(shù)據(jù)在共享、傳播與協(xié)同計(jì)算中的安全性。隱私計(jì)算技術(shù)旨在通過多方協(xié)作,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全共享與受控傳播。

泛在共享環(huán)境是一種基于泛在計(jì)算技術(shù)(Ubiquitous Computing)構(gòu)建的數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng),旨在通過無縫整合物理空間、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)和智能設(shè)備,實(shí)現(xiàn)資源、數(shù)據(jù)和服務(wù)的無處不在、按需共享與協(xié)同交互。其核心目標(biāo)是打破傳統(tǒng)信息孤島,構(gòu)建一個(gè)開放、智能、動(dòng)態(tài)的共享網(wǎng)絡(luò),支持用戶在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)以自然方式獲取所需資源或服務(wù)

核心研究方向與技術(shù)要點(diǎn)

-

多方隱私計(jì)算

-

全生命周期保護(hù):基于李鳳華提出的隱私計(jì)算理論,構(gòu)建涵蓋隱私抽取、場(chǎng)景描述、控制、操作和效果評(píng)估的五步框架,提供全生命周期保護(hù)。微軟、HP實(shí)驗(yàn)室等提出服務(wù)全流程方案,集成加密、策略綁定等技術(shù)。

-

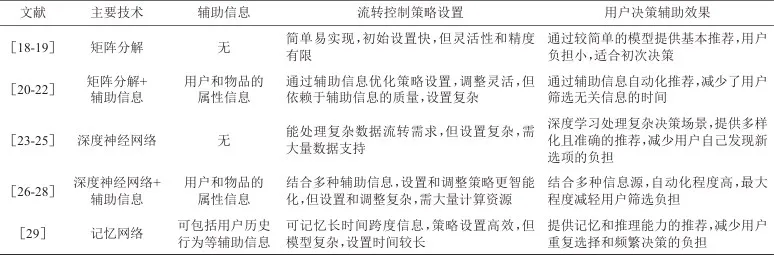

隱私流轉(zhuǎn)控制:基于訪問控制模型(如RBAC、CBAC、ABAC)提供細(xì)粒度權(quán)限管理,結(jié)合策略推薦系統(tǒng)(矩陣分解、深度學(xué)習(xí))優(yōu)化策略設(shè)置效率。

-

敏感數(shù)據(jù)交換:區(qū)塊鏈技術(shù)用于可審計(jì)的共享(如醫(yī)療、電網(wǎng)數(shù)據(jù)),零知識(shí)證明、不經(jīng)意傳輸?shù)燃夹g(shù)確保交易隱私,但存在匿名性濫用、計(jì)算開銷大的缺陷。

-

-

多方隱私信息共享控制

- 本地控制:聯(lián)邦學(xué)習(xí)通過“數(shù)據(jù)不動(dòng)模型動(dòng)”保護(hù)本地隱私,分為橫向(不同地區(qū)的銀行)、縱向(相同地區(qū)的銀行和超市)與遷移學(xué)習(xí)(特征和用戶重復(fù)度低),適配不同數(shù)據(jù)分布場(chǎng)景。

- 延伸控制:基于數(shù)據(jù)起源的訪問控制(追蹤傳播路徑)與策略粘貼技術(shù)(將策略綁定到數(shù)據(jù)),結(jié)合加密保護(hù)策略完整性,支持跨域傳播權(quán)限管理。

- 脫敏控制

- 匿名技術(shù)(k-匿名、l-多樣性)泛化或抑制敏感位置軌跡,平衡隱私與數(shù)據(jù)可用性。

- 差分隱私通過添加噪聲實(shí)現(xiàn)全局或本地(如蘋果iOS、Google RAPPOR)保護(hù),結(jié)合聯(lián)邦學(xué)習(xí)優(yōu)化模型訓(xùn)練。

- 信息論方法利用熵度量隱私泄露,應(yīng)用于位置服務(wù)、數(shù)據(jù)發(fā)布等場(chǎng)景。

-

多方數(shù)據(jù)協(xié)同安全計(jì)算

- 安全多方計(jì)算(SMC):保護(hù)各參與方輸入隱私,應(yīng)用于位置查詢、醫(yī)療診斷,但存在高通信開銷問題。

- 同態(tài)加密:支持密文運(yùn)算,應(yīng)用于外包學(xué)習(xí)(如加密神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理),但面臨計(jì)算效率與存儲(chǔ)成本挑戰(zhàn)。

- 性能瓶頸:SMC頻繁交互、加密算法的模運(yùn)算復(fù)雜度限制了其在大規(guī)模場(chǎng)景的應(yīng)用。

傳統(tǒng)技術(shù)的局限性

- 匿名/脫敏方案:環(huán)節(jié)單一、易損可用性;

- 密碼學(xué)方案(SMC、同態(tài)加密):高計(jì)算/通信開銷;

- 聯(lián)邦學(xué)習(xí):需暴露模型(參數(shù)),模型隱私保護(hù)不足。

未來發(fā)展展望

隱私計(jì)算理論的全生命周期框架需結(jié)合場(chǎng)景優(yōu)化:

- 深化跨域頻繁脫敏場(chǎng)景的保護(hù)機(jī)制;

- 融合區(qū)塊鏈、零知識(shí)證明等技術(shù)解決策略沖突與追溯難題;

- 探索輕量化密碼算法與聯(lián)邦學(xué)習(xí)的結(jié)合,突破性能瓶頸;

- 完善隱私效果評(píng)估指標(biāo)(如信息熵、模糊綜合評(píng)估),提升量化能力。

浙公網(wǎng)安備 33010602011771號(hào)

浙公網(wǎng)安備 33010602011771號(hào)