背景知識

先了解一下內存結構,但這個不是必須的。

Definition

遞歸是一個循環結構,主要用來處理需要循環執行的任務,和For循環類似的代碼結構。

簡單說就是函數自己能調用自己。

fun factorial(n:Int):Int{

if(n <= 1) return n

else return n*factorial(n-1)

}

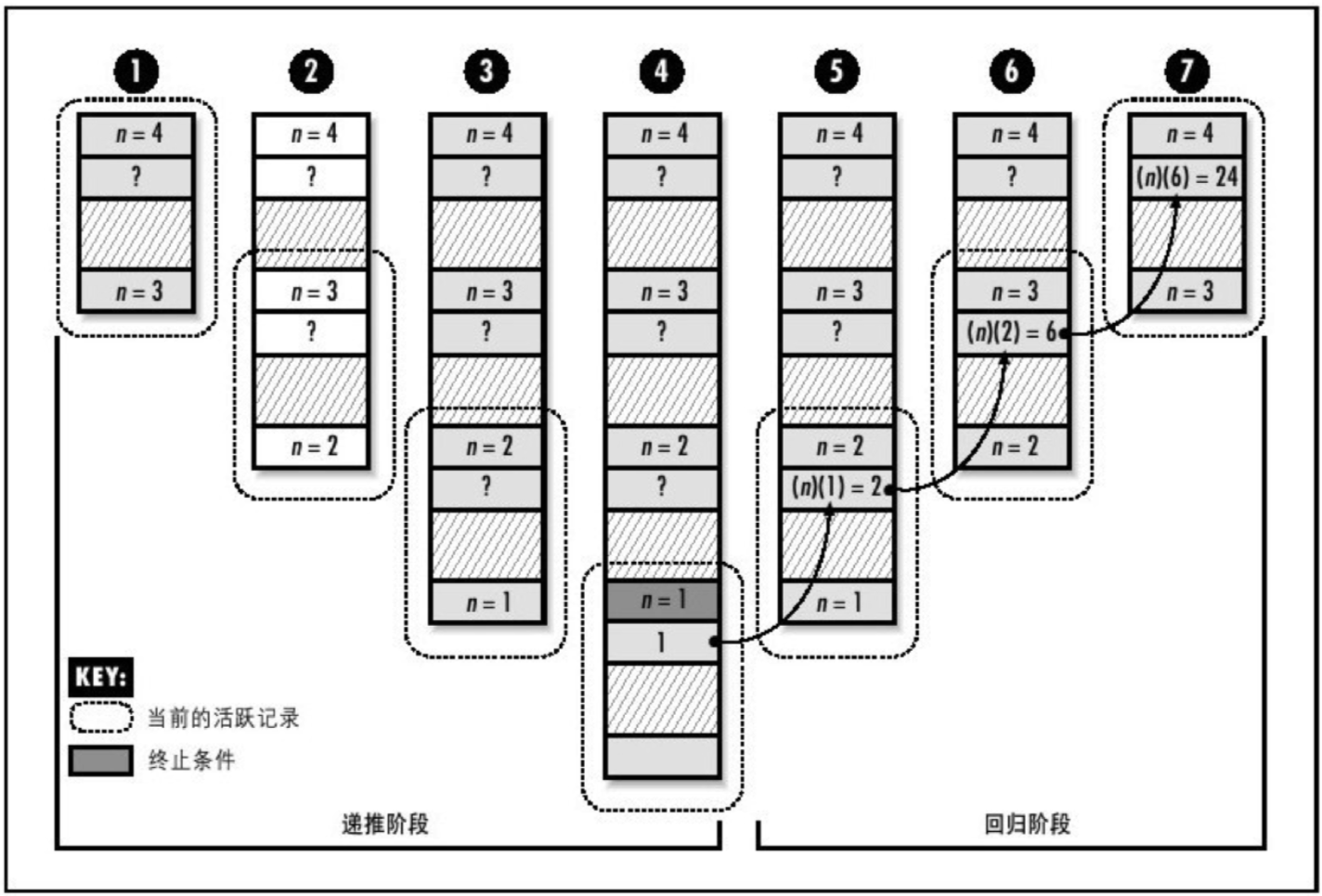

用圖理解:

從堆棧的角度理解遞歸

遞歸的底層就是利用堆棧和指令結構所實現的功能。

缺點

從使用堆棧的資源角度來說,會比For以及其他循環結構更耗資源。

- 內存開銷

- 堆棧:每次函數調用都會在棧上分配新的棧幀,包含參數、返回地址、局部變量等

- 循環:只在當前棧幀內重復執行,不需要額外的棧空間

- 上下文切換成本

- 堆棧(遞歸):涉及函數調用、返回地址保存、寄存器保存等操作

- 循環:簡單的跳轉指令,幾乎沒有上下文切換開銷

- 緩存效率

- 堆棧:頻繁的函數調用可能導致緩存失效

- 循環:代碼局部性更好,緩存命中率更高

和For循環的區別

和For循環的區別有很多,但我主要想討論他們對解決問題的思考方式上的差別。這個也是我想讓大家理解的第二層含義。

如果說遞歸的第一層含義是:自己調用自己。

那么遞歸的第二層含義是:上一次的函數輸出,可以成為下一次函數的輸入。

案例——階梯問題:

我們以爬樓梯問題為例:有n階臺階,每次可以爬1或2階,問有多少種不同的方法爬到樓頂?

這實際上就是求斐波那契數列。

遞歸終止條件:

當 n=1 時,只有1種方法:爬1階。

當 n=2 時,有兩種方法:一次爬2階,或者兩次各爬1階。

對于n>2的情況,考慮第一步有兩種選擇:

第一步爬1階,那么剩下的n-1階臺階有 climb_stairs_recursive(n-1) 種方法。

第一步爬2階,那么剩下的n-2階臺階有 climb_stairs_recursive(n-2) 種方法。

因此,爬n階臺階的方法數等于這兩種情況的方法數之和,即:

climb_stairs_recursive(n) = climb_stairs_recursive(n-1) + climb_stairs_recursive(n-2)

舉個例子:n=3

第一步爬1階,剩下2階:有2種方法(爬2階:一次2階,或兩次1階)

第一步爬2階,剩下1階:有1種方法(爬1階)

所以總共2+1=3種方法。

同理,n=4:

第一步爬1階,剩下3階:3種方法(上面n=3的情況)

第一步爬2階,剩下2階:2種方法(n=2的情況)

所以總共3+2=5種。

想要知道4階有多少種,那么需要先知道3階有多少種?

那么,想知道3階有多少種,那么就得知道2階有多少種?

一直追問到終止條件為止。

def climb_stairs_recursive(n):

# 基礎情況

if n == 1:

return 1 # 只有1種方法:走1步

if n == 2:

return 2 # 2種方法:1→1 或 2

# 遞歸關系:f(n) = f(n-1) + f(n-2)

return climb_stairs_recursive(n-1) + climb_stairs_recursive(n-2)

為了方便理解,加上了打印參數:

def climb_stairs_recursive(n, depth=0):

indent = " " * depth # 根據深度縮進,顯示調用層次

print(f"{indent}-> climb_stairs({n})")

# 基礎情況

if n == 1:

print(f"{indent}<- 返回 1 (基礎情況: n=1)")

return 1

if n == 2:

print(f"{indent}<- 返回 2 (基礎情況: n=2)")

return 2

# 遞歸調用

print(f"{indent} 計算 climb_stairs({n - 1}) + climb_stairs({n - 2})")

left = climb_stairs_recursive(n - 1, depth + 1)

right = climb_stairs_recursive(n - 2, depth + 1)

result = left + right

print(f"{indent}<- 返回 {result} = {left} + {right}")

return result

print("計算 climb_stairs(5):")

print(f"最終結果: {climb_stairs_recursive(5)}")

對比for循環的寫法:

# 需要在寫代碼的時候,自己維護狀態

def climb_stairs_iterative(n):

if n <= 2:

return n

a, b = 1, 2

for i in range(3, n+1):

a, b = b, a + b

return b

在臺階問題(比如爬樓梯,每次可以走1步或2步,問n階臺階有多少種走法)中,遞歸和循環都可以實現,但各有優劣。

遞歸方式的優點:

- 代碼直觀,易于理解:遞歸往往能夠直接反映問題的數學定義,比如斐波那契數列、爬樓梯問題的遞推關系。

- 易于設計和實現:對于復雜問題,遞歸可以簡化設計過程。

但是,在臺階問題中,遞歸的缺點也很明顯:

- 效率低:存在重復計算(遞歸層越大,重復計算則越多),導致指數級的時間復雜度。

- 棧溢出風險:當n較大時,遞歸深度過深,會導致棧溢出。

- 而循環(動態規劃)方式則通過迭代和保存中間結果,避免了重復計算,時間復雜度為O(n),空間復雜度可以優化到O(1)。

總結

在快速原型階段,可以使用遞歸是實現算法,好處是:

- 快速驗證算法思路

- 更容易修改和調整邏輯

方便快速實現。

而到了中后期的優化階段,可以考慮把循環結構改成動態規劃(for)循環,以節省內存資源。

還有,

遞歸在直觀性和易于實現數學定義是其主要優點,但在內存性能上不如循環結構(動態規劃)。如果一個問題在初期就很容易用循環結構想清楚,則完全必要使用遞歸(沒必要畫蛇添足)。

Reference

《秒懂算法》 作者:杰伊·溫格羅

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號