回顧一下WPF原生實現命令

前言

最近在學習Stylet中Command="{s:Action 方法名}"的設計與實現,但要弄明白這個之前,必須對原生實現命令比較熟悉,一想我也很久沒有自己實現原生的命令了,之前都是用Community.Mvvm庫來實現,所以今天先來回顧一下,在WPF中如何實現原生的命令。

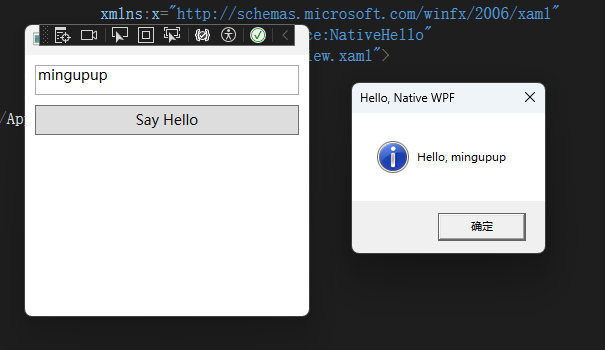

借助AI使用原生的WPF寫法實現了一個跟Stylet例子Hello一樣的效果:

WPF中如何使用命令

WPF命令是實現用戶界面交互的核心機制,通過實現ICommand接口來封裝可執行的操作。命令支持松耦合的UI設計,可以綁定到按鈕、菜單等控件,實現統一的執行邏輯。WPF提供了豐富的內置命令如ApplicationCommands、NavigationCommands等,同時也支持自定義命令,便于實現撤銷/重做、數據綁定等復雜功能。

現在先來看看這個例子中是如何使用命令的吧!!

public class RelayCommand : ICommand

{

private readonly Action<object?> _execute;

private readonly Predicate<object?>? _canExecute;

public RelayCommand(Action<object?> execute, Predicate<object?>? canExecute = null)

{

_execute = execute ?? throw new ArgumentNullException(nameof(execute));

_canExecute = canExecute;

}

public event EventHandler? CanExecuteChanged

{

add => CommandManager.RequerySuggested += value;

remove => CommandManager.RequerySuggested -= value;

}

public bool CanExecute(object? parameter)

{

return _canExecute == null || _canExecute(parameter);

}

public void Execute(object? parameter)

{

_execute(parameter);

}

public void RaiseCanExecuteChanged()

{

CommandManager.InvalidateRequerySuggested();

}

}

這個例子中自己實現了一個實現ICommand接口的RelayCommand類。

先來看看ICommand接口:

public interface ICommand

{

event EventHandler? CanExecuteChanged;

bool CanExecute(object? parameter);

void Execute(object? parameter);

}

這個ICommand接口起到了什么作用呢?

- 統一命令規范:定義了命令的標準結構,包含執行方法Execute和狀態判斷方法CanExecute

- 實現命令綁定:允許UI控件(如Button、MenuItem)通過Command屬性綁定到具體命令實現

- 控制可用性:CanExecute方法動態控制控件的啟用/禁用狀態,CanExecuteChanged事件通知UI更新狀態

- 參數傳遞:通過parameter參數在UI和命令邏輯間傳遞數據

- 解耦UI與業務邏輯:將界面操作與具體實現分離,提高代碼的可維護性和可測試性

在RelayCommand中:

private readonly Action<object?> _execute;

private readonly Predicate<object?>? _canExecute;

_execute (Action<object?>): 存儲要執行的操作委托

_canExecute (Predicate<object?>?): 存儲判斷命令是否可執行的謂詞委托,可為 null

public event EventHandler? CanExecuteChanged

{

add => CommandManager.RequerySuggested += value;

remove => CommandManager.RequerySuggested -= value;

}

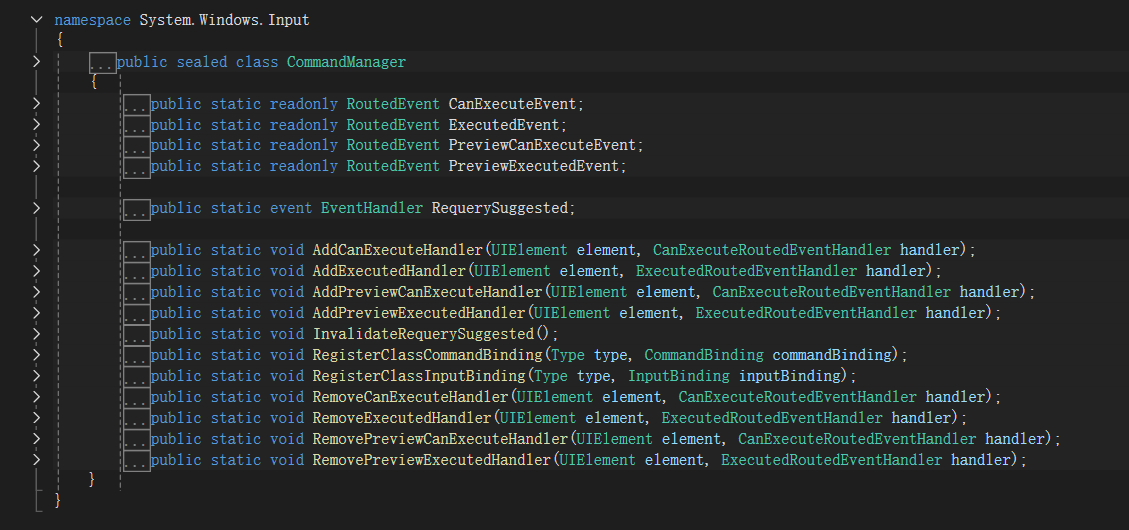

這里出現了一個CommandManager:

WPF 中的 CommandManager 是一個幫助類,位于System.Windows.Input命名空間。它并不負責“執行命令”,而是為整個命令系統(RoutedCommand / RoutedUICommand)提供基礎支撐,核心職責可以概括為四類:

1、處理路由命令的 4 個附加事件

CommandManager 預定義了 4 個 static 的 RoutedEvent,都是附加事件,所有 UIElement 都可以通過它們監聽或引發命令相關路由事件:

| 附加事件 | 觸發時機 | 典型用途 |

|---|---|---|

| PreviewCanExecuteEvent | 準備詢問某命令能否執行時觸發(隧道) | 用于全局或父級攔截“能否執行”判斷 |

| CanExecuteEvent | 同上,但為冒泡階段 | 本地邏輯判斷命令當前是否可用 |

| PreviewExecutedEvent | 準備執行命令時觸發(隧道) | 做執行前的統一攔截,例如日志、撤銷棧 |

| ExecutedEvent | 同上,但為冒泡階段 | 實際執行業務邏輯(如 Save、Cut、Paste) |

這里出現了隧道與冒泡兩個概念,該如何理解呢?

在 WPF 路由事件體系中,隧道(Tunneling)與冒泡(Bubbling)是指事件在可視化樹上傳遞的兩個方向,想象成“從上到下”還是“從下到上”即可。與命令系統結合時,理解這兩個方向就等于知道“誰先被通知”、“誰可以打斷誰”。

樹結構:

Window → Grid → StackPanel → Button

這是典型的一棵可視化樹。

隧道(Preview……)→ 從根向葉

PreviewCanExecute / PreviewExecuted 這類以 Preview 開頭的事件,先由 Window 收到,再依次 Grid、StackPanel,最后才到達實際聲明 CommandBinding / 聲明 InputBindings 的那個 Button。

作用:你可以在高層(例如 Window 一級)攔截事件,做“統一處理”或“統一否決”,比如給所有按鈕加日志、在全局禁止某些快捷鍵等。只要沿途某級標記 e.Handled = true,它就終止繼續向下傳遞。

冒泡(……無 Preview)→ 從葉向根

隧道階段結束后如果仍然 Handled == false,則進入冒泡階段。方向反過來:Button 先收到,再依次 StackPanel、Grid、Window。

作用:一般在最具體元素(Button)里決定命令是否可用或執行,而父容器只做輔助行為,如更新狀態欄、刷新菜單對勾等。同樣可以用 e.Handled = true 阻止再向上傳。

2、提供 4 組 Add xxx Handler / Remove xxx Handler 的快捷方法

這些只是對 UIElement.AddHandler、RemoveHandler 的二次封裝,方便掛接或注銷上述 4 種附加事件,省去記憶事件標識符或強制轉換類型的麻煩。

3、維護全局命令“有效性”通知:RequerySuggested

事件定義:public static event EventHandler RequerySuggested;

作用:當系統條件變化(鍵盤焦點變化、文本被修改、網絡狀態變更等)時,所有命令需要重新詢問“是否能執行”。WPF 內部的按鈕、菜單項等在訂閱此事件后,就會再次調用 ICommand.CanExecute 來決定 IsEnabled。

手動觸發:CommandManager.InvalidateRequerySuggested(); 會立即引發該事件,從而強制刷新所有綁定命令的可執行狀態。

4、提供“類級別” CommandBinding / InputBinding 注冊

RegisterClassCommandBinding(Type type, CommandBinding commandBinding)

為指定類型(而不僅是某個實例)注冊 CommandBinding,在所有實例共享同一組綁定邏輯,等同于在靜態構造函數里寫:

CommandManager.RegisterClassCommandBinding(

typeof(MyControl),

new CommandBinding(ApplicationCommands.Save, OnSaveExecuted, OnSaveCanExecute));

RegisterClassInputBinding(Type type, InputBinding inputBinding)

同樣道理,為某個控件類統一注冊快捷鍵:

CommandManager.RegisterClassInputBinding(

typeof(MyWindow),

new KeyBinding(ApplicationCommands.Save, Key.S, ModifierKeys.Control));

現在來看看整體流程:

<Button Content="Say Hello"

Command="{Binding SayHelloCommand}"

Height="30"

FontSize="14"/>

在View中綁定這個命令。

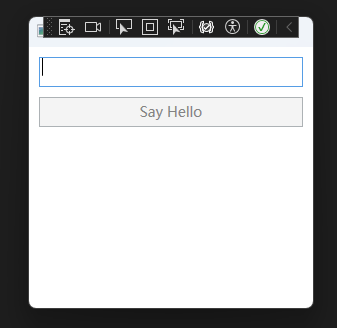

剛開始這個命令不可執行:

是因為在ViewModel中是這樣寫的,首先在構造函數中這樣寫:

public ShellViewModel()

{

SayHelloCommand = new RelayCommand(

execute: _ => ShowHelloMessage(),

canExecute: _ => CanSayHello

);

}

其中控制是否能執行的,設置了一個屬性來管理:

public bool CanSayHello => !string.IsNullOrEmpty(Name);

命令執行的方法為:

private void ShowHelloMessage()

{

MessageBox.Show($"Hello, {Name}", "Hello, Native WPF", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);

}

剛開始Name屬性為空,所以CanSayHello為false,所以命令不能執行。

為什么輸入東西就可以變成執行了呢?

public string Name

{

get => _name;

set

{

if (SetProperty(ref _name, value))

{

((RelayCommand)SayHelloCommand).RaiseCanExecuteChanged();

}

}

}

在RelayCommand中有一個RaiseCanExecuteChanged方法:

public void RaiseCanExecuteChanged()

{

CommandManager.InvalidateRequerySuggested();

}

CommandManager.InvalidateRequerySuggested(); 是 WPF 中用于強制刷新命令的可執行狀態的方法。所有綁定了ICommand的控件(如 Button、MenuItem 等)馬上重新評估自己的 CanExecute 狀態。

然后因為Name不為空,CanSayHello為True,這個命令就可以執行了。

點擊按鈕就會觸發RelayCommand中的Execute方法:

在ViewModel的構造函數中。實例化了一個RelayCommand對象,并且將_ => ShowHelloMessage()這個委托賦值給了execute,所以觸發命令之后就會執行ShowHelloMessage方法。

以上就是使用WPF原生的方法實現的一個使用命令的例子。

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號