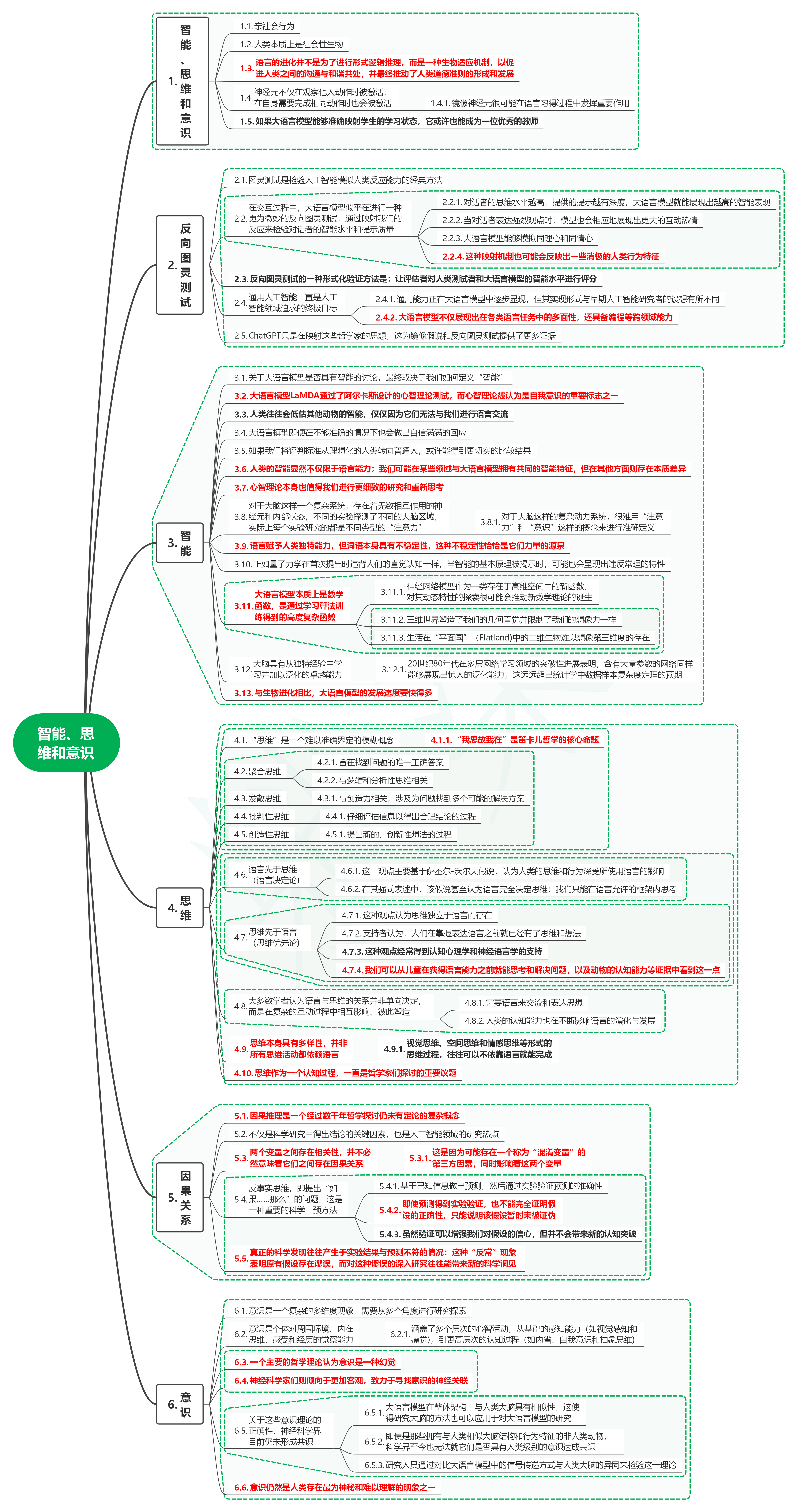

讀大語言模型05智能、思維和意識

1. 智能、思維和意識

1.1. 親社會行為

1.2. 人類本質上是社會性生物

1.3. 語言的進化并不是為了進行形式邏輯推理,而是一種生物適應機制,以促進人類之間的溝通與和諧共處,并最終推動了人類道德準則的形成和發展

1.4. 神經元不僅在觀察他人動作時被激活,在自身需要完成相同動作時也會被激活

- 1.4.1. 鏡像神經元很可能在語言習得過程中發揮重要作用

1.5. 如果大語言模型能夠準確映射學生的學習狀態,它或許也能成為一位優秀的教師

2. 反向圖靈測試

2.1. 圖靈測試是檢驗人工智能模擬人類反應能力的經典方法

2.2. 在交互過程中,大語言模型似乎在進行一種更為微妙的反向圖靈測試,通過映射我們的反應來檢驗對話者的智能水平和提示質量

-

2.2.1. 對話者的思維水平越高,提供的提示越有深度,大語言模型就能展現出越高的智能表現

-

2.2.2. 當對話者表達強烈觀點時,模型也會相應地展現出更大的互動熱情

-

2.2.3. 大語言模型能夠模擬同理心和同情心

-

2.2.4. 這種映射機制也可能會反映出一些消極的人類行為特征

2.3. 反向圖靈測試的一種形式化驗證方法是:讓評估者對人類測試者和大語言模型的智能水平進行評分

2.4. 通用人工智能一直是人工智能領域追求的終極目標

-

2.4.1. 通用能力正在大語言模型中逐步顯現,但其實現形式與早期人工智能研究者的設想有所不同

-

2.4.2. 大語言模型不僅展現出在各類語言任務中的多面性,還具備編程等跨領域能力

2.5. ChatGPT只是在映射這些哲學家的思想,這為鏡像假說和反向圖靈測試提供了更多證據

3. 智能

3.1. 關于大語言模型是否具有智能的討論,最終取決于我們如何定義“智能”?

3.2. 大語言模型LaMDA通過了阿爾卡斯設計的心智理論測試,而心智理論被認為是自我意識的重要標志之一

3.3. 人類往往會低估其他動物的智能,僅僅因為它們無法與我們進行語言交流

3.4. 大語言模型即便在不夠準確的情況下也會做出自信滿滿的回應

3.5. 如果我們將評判標準從理想化的人類轉向普通人,或許能得到更切實的比較結果

3.6. 人類的智能顯然不僅限于語言能力;我們可能在某些領域與大語言模型擁有共同的智能特征,但在其他方面則存在本質差異

3.7. 心智理論本身也值得我們進行更細致的研究和重新思考

3.8. 對于大腦這樣一個復雜系統,存在著無數相互作用的神經元和內部狀態,不同的實驗探測了不同的大腦區域,實際上每個實驗研究的都是不同類型的“注意力”?

- 3.8.1. 對于大腦這樣的復雜動力系統,很難用“注意力”和“意識”這樣的概念來進行準確定義

3.9. 語言賦予人類獨特能力,但詞語本身具有不穩定性,這種不穩定性恰恰是它們力量的源泉

3.10. 正如量子力學在首次提出時違背人們的直覺認知一樣,當智能的基本原理被揭示時,可能也會呈現出違反常理的特性

3.11. 大語言模型本質上是數學函數,是通過學習算法訓練得到的高度復雜函數

-

3.11.1. 神經網絡模型作為一類存在于高維空間中的新函數,對其動態特性的探索很可能會推動新數學理論的誕生

-

3.11.2. 三維世界塑造了我們的幾何直覺并限制了我們的想象力一樣

-

3.11.3. 生活在“平面國”?(Flatland)中的二維生物難以想象第三維度的存在

3.12. 大腦具有從獨特經驗中學習并加以泛化的卓越能力

- 3.12.1. 20世紀80年代在多層網絡學習領域的突破性進展表明,含有大量參數的網絡同樣能夠展現出驚人的泛化能力,這遠遠超出統計學中數據樣本復雜度定理的預期

3.13. 與生物進化相比,大語言模型的發展速度要快得多

4. 思維

4.1. “思維”是一個難以準確界定的模糊概念

- 4.1.1. “我思故我在”是笛卡兒哲學的核心命題

4.2. 聚合思維

-

4.2.1. 旨在找到問題的唯一正確答案

-

4.2.2. 與邏輯和分析性思維相關

4.3. 發散思維

- 4.3.1. 與創造力相關,涉及為問題找到多個可能的解決方案

4.4. 批判性思維

- 4.4.1. 仔細評估信息以得出合理結論的過程

4.5. 創造性思維

- 4.5.1. 提出新的、創新性想法的過程

4.6. 語言先于思維(語言決定論)

-

4.6.1. 這一觀點主要基于薩丕爾-沃爾夫假說,認為人類的思維和行為深受所使用語言的影響

-

4.6.2. 在其強式表述中,該假說甚至認為語言完全決定思維:我們只能在語言允許的框架內思考

4.7. 思維先于語言(思維優先論)

-

4.7.1. 這種觀點認為思維獨立于語言而存在

-

4.7.2. 支持者認為,人們在掌握表達語言之前就已經有了思維和想法

-

4.7.3. 這種觀點經常得到認知心理學和神經語言學的支持

-

4.7.4. 我們可以從兒童在獲得語言能力之前就能思考和解決問題,以及動物的認知能力等證據中看到這一點

4.8. 大多數學者認為語言與思維的關系并非單向決定,而是在復雜的互動過程中相互影響、彼此塑造

-

4.8.1. 需要語言來交流和表達思想

-

4.8.2. 人類的認知能力也在不斷影響語言的演化與發展

4.9. 思維本身具有多樣性,并非所有思維活動都依賴語言

- 4.9.1. 視覺思維、空間思維和情感思維等形式的思維過程,往往可以不依靠語言就能完成

4.10. 思維作為一個認知過程,一直是哲學家們探討的重要議題

5. 因果關系

5.1. 因果推理是一個經過數千年哲學探討仍未有定論的復雜概念

5.2. 不僅是科學研究中得出結論的關鍵因素,也是人工智能領域的研究熱點

5.3. 兩個變量之間存在相關性,并不必然意味著它們之間存在因果關系

- 5.3.1. 這是因為可能存在一個稱為“混淆變量”的第三方因素,同時影響著這兩個變量

5.4. 反事實思維,即提出“如果……那么”的問題,這是一種重要的科學干預方法

-

5.4.1. 基于已知信息做出預測,然后通過實驗驗證預測的準確性

-

5.4.2. 即使預測得到實驗驗證,也不能完全證明假設的正確性,只能說明該假設暫時未被證偽

-

5.4.3. 雖然驗證可以增強我們對假設的信心,但并不會帶來新的認知突破

5.5. 真正的科學發現往往產生于實驗結果與預測不符的情況:這種“反常”現象表明原有假設存在謬誤,而對這種謬誤的深入研究往往能帶來新的科學洞見

6. 意識

6.1. 意識是一個復雜的多維度現象,需要從多個角度進行研究探索

6.2. 意識是個體對周圍環境、內在思維、感受和經歷的覺察能力

- 6.2.1. 涵蓋了多個層次的心智活動,從基礎的感知能力(如視覺感知和痛覺),到更高層次的認知過程(如內省、自我意識和抽象思維)

6.3. 一個主要的哲學理論認為意識是一種幻覺

6.4. 神經科學家們則傾向于更加客觀,致力于尋找意識的神經關聯

6.5. 關于這些意識理論的正確性,神經科學界目前仍未形成共識

-

6.5.1. 大語言模型在整體架構上與人類大腦具有相似性,這使得研究大腦的方法也可以應用于對大語言模型的研究

-

6.5.2. 即便是那些擁有與人類相似大腦結構和行為特征的非人類動物,科學界至今也無法就它們是否具有人類級別的意識達成共識

-

6.5.3. 研究人員通過對比大語言模型中的信號傳遞方式與人類大腦的異同來檢驗這一理論

6.6. 意識仍然是人類存在最為神秘和難以理解的現象之一

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號