TCP/IP協議概述

一、網絡分層體系

1、OSI參考模型

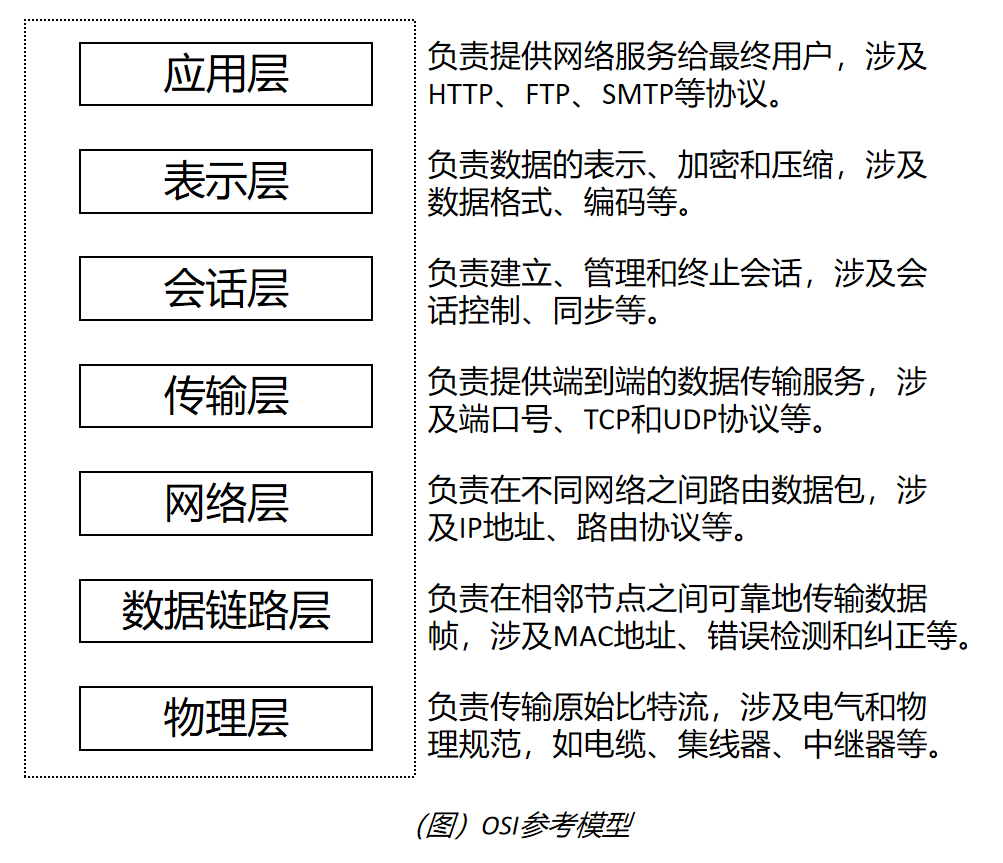

OSI 參考模型(Open Systems Interconnection Reference Model)是由國際標準化組織(ISO)制定的網絡通信框架標準,通過定義七層標準化通信體系,為不同廠商設備互聯提供統一規范:

- 目的:解決早期網絡設備兼容性問題,實現跨廠商、跨平臺的互聯互通;

- 核心思想:分層解耦,每層專注特定功能,下層為上層提供服務;

- 意義:雖實際網絡中TCP/IP協議棧更常用,但OSI模型仍是網絡協議設計的理論基礎和教學工具。

2、TCP/IP的分層

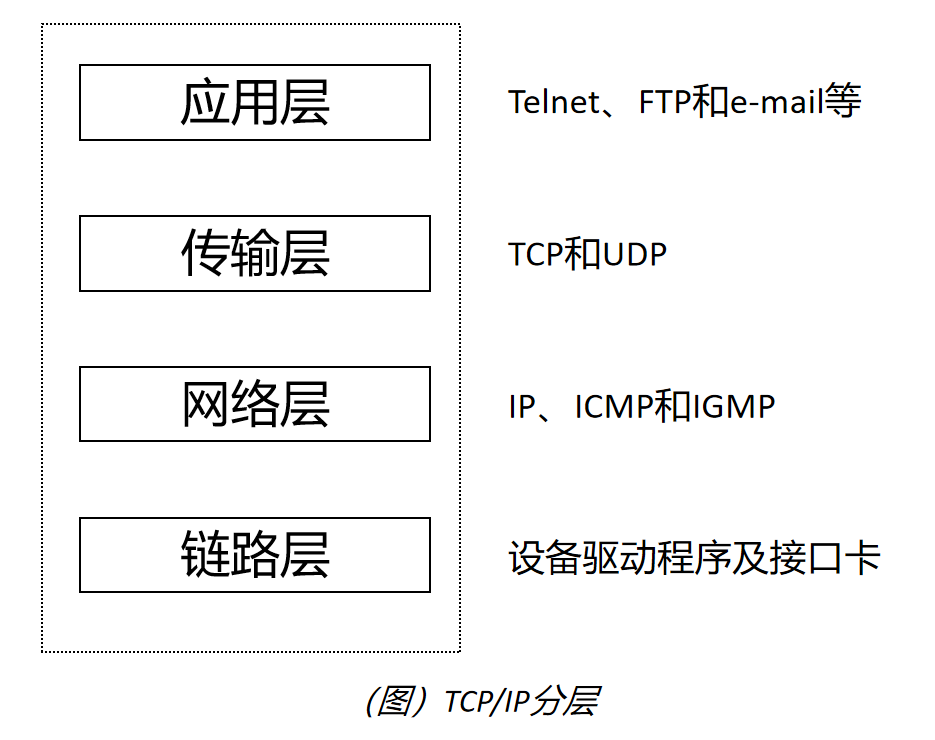

網絡協議通常分不同層次進行開發,每一層分別負責不同的通信功能。TCP/IP分層模型是互聯網協議套件的基礎,它簡化了OSI模型,將網絡通信過程劃分為四個層次。TCP/IP模型的主要目的是提供一個實際可行的網絡通信架構,它是互聯網和許多其他網絡的基礎。TCP /IP,是一組不同層次上的多個協議的組合。 TCP/ IP通常被認為是一個四層協議系統,如下圖所示。

- 應用層:定義數據格式與交互規則,提供 HTTP、FTP、SMTP、DNS 等協議,通過端口與傳輸層銜接,實現多應用并發。

- 傳輸層:通過端口復用實現端到端通信;TCP 提供可靠連接、重傳與擁塞控制,UDP 僅增加端口與可選校驗,高效但不可靠。

- 網絡層:以 IP 為核心,負責跨網尋址、路由與轉發;配套 ICMP、IGMP、ARP 實現差錯報告、組播管理和地址解析,支持分片重組,構建全球統一地址空間。

- 鏈路層:處理比特流傳輸,將報文封裝成幀,添加 MAC 地址與 CRC;通過 ARP 解析硬件地址,實現局域網互聯,為 TCP/IP 提供無差別的幀級傳輸接口。

OSI七層模型是網絡通信的理論標準,TCP/IP四層則是實際應用的簡化版本,通過分層協作實現了高效的數據傳輸。

| OSI分層 | TCP/IP四層 | 典型協議/單元 | 功能簡述 |

|---|---|---|---|

| 應用層 | 應用層 | HTTP, FTP, SMTP, DNS | 用戶業務數據格式與交互規則 |

| 表示層 | 應用層 | SSL/TLS, JPEG, ASCII | 數據加密、壓縮、格式轉換 |

| 會話層 | 應用層 | RPC, NetBIOS | 會話建立、維持、終止 |

| 傳輸層 | 傳輸層 | TCP, UDP | 端到端可靠/不可靠傳輸、端口復用 |

| 網絡層 | 網絡層 | IP, ICMP, IGMP, ARP | 跨網尋址、路由、分片、差錯報告 |

| 數據鏈路層 | 鏈路層 | Ethernet, PPP, ARP | 幀封裝、MAC 尋址、差錯檢測 |

| 物理層 | 鏈路層 | 比特流, RJ-45, 光纖 | 電氣/光學信號、比特傳輸 |

二、數據的封裝和分用

當應用程序用 TCP傳送數據時,數據被送入協議棧中,然后逐個通過每一層直到被當作一串比特流送入網絡。其中每一層對收到的數據都要增加一些首部信息(有時還要增加尾部信息),該過程叫做數據的封裝。當目的主機收到一個以太網數據幀時,數據就開始從協議棧中由底向上升,同時去掉各層協議加上的報文首部。每層協議盒都要去檢查報文首部中的協議標識,以確定接收數據的上層協議。這個過程稱作數據的分用。過程如下所示。

三、以太網幀數據的傳輸

在講述網絡傳輸之前,了解以下網絡中的名詞是十分重要的。

| 名稱 | 所在層級 | 作用域 | 核心職能 |

|---|---|---|---|

| IP 地址 | 網絡層 (L3) | 全網邏輯 | 跨網絡標識主機,決定“去哪”;與掩碼配合判斷本地/遠程 |

| MAC 地址 | 鏈路層 (L2) | 本地物理段 | 固化標識網卡,同網段內“交給誰” |

| 子網掩碼 | 網絡層 (L3) | 主機本地 | 劃分 IP 中的網絡位與主機位,決定“是否同一網段” |

| 網關 (默認路由) | 網絡層 (L3) | 跨網段 | 提供下一跳 IP,把遠程流量送出本段 |

| 交換機 | 鏈路層 (L2) | 單廣播域 | 自學習 MAC 地址,按表二層轉發幀,隔離沖突域 |

| 路由器 | 網絡層 (L3) | 多廣播域 | 查 IP 路由表,跨網轉發包,隔離廣播,實現網際互聯 |

| CAM表 | 鏈路層 (L2) | 交換機內部 | MAC-端口映射表,用于快速硬件查表,決定幀從哪個端口發出 |

| 路由表 | 網絡層 (L3) | 路由器內部 | 目的網絡-下一跳-出接口映射,指導 IP 報文跨網轉發 |

1、局域網間通訊

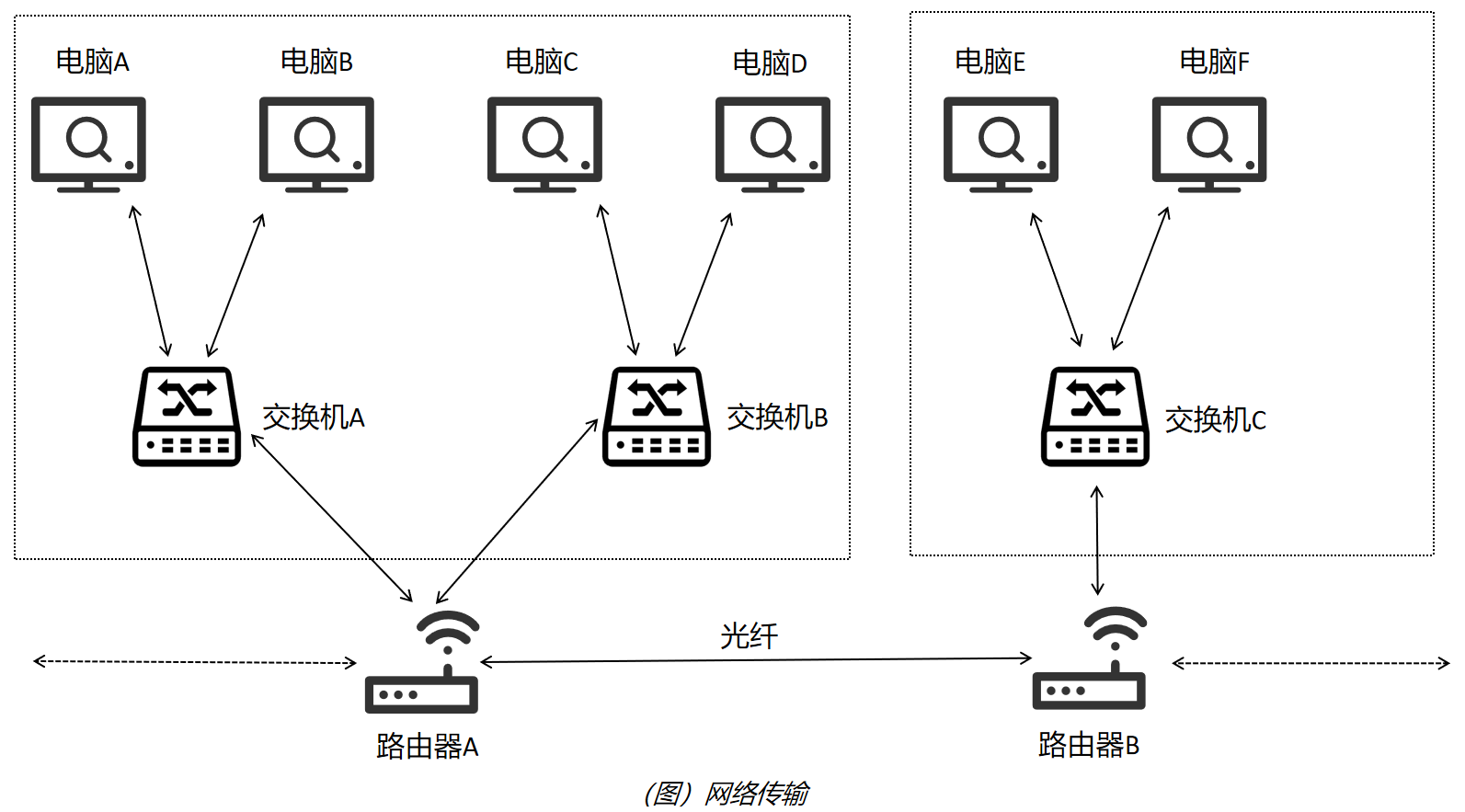

如(圖)網絡傳輸所示,若電腦A與電腦B通訊,數據傳輸步驟如下所示:

- 電腦A用子網掩碼判斷目標IP與自身同網段 → 走局域網直接交付。

- 電腦A查本地ARP緩存:

- 命中 → 直接得到電腦B的MAC;

- 未命中 → A發ARP請求(廣播),B單播回應MAC,A緩存并填充幀頭。

- 電腦A構造以太網幀:目的MAC=B,源MAC=A,類型=0x0800,載荷為IP報文。

- 幀進入交換機A:

- 交換機A學習源MAC,更新CAM表;

- 查目的MAC,若表項存在則單播轉發到對應端口;若無表項則泛洪到同一VLAN內所有端口(除源端口)。

- 電腦B收到幀,FCS校驗正確后解封→交IP層→確認目的IP為本機,完成通信。

2、跨網絡通訊

如(圖)網絡傳輸所示,若電腦A與電腦E通訊,數據傳輸步驟如下所示:

- 電腦A用子網掩碼判斷目標IP與自身不同網段 → 需走默認網關。

- 電腦A查本地ARP緩存:

- 命中 → 直接得到網關MAC;

- 未命中 → A發ARP請求(廣播),網關單播回應MAC,A緩存并填充幀頭。

- 電腦A構造以太網幀:目的MAC=網關,源MAC=A,類型=0x0800,載荷為IP報文(目的IP=E)。

- 幀進入交換機A:

- 學習源MAC,更新CAM表;

- 查目的MAC命中網關端口,單播轉發給路由器A。

- 路由器A收幀→解封至IP層→查路由表得下一跳(路由器B接口)→減TTL→重新封裝新幀: 目的MAC=路由器B接口MAC,源MAC=本出接口MAC。

- 幀經交換機B(若存在)→送達路由器B。

- 路由器B解封→查路由表得目的網絡直連本地接口→查ARP緩存:

- 命中 → 直接得到電腦E的MAC;

- 未命中 → B發ARP請求(廣播),E單播回應MAC,B緩存并填充幀頭。

- 路由器B構造末幀:目的MAC=E,源MAC=本接口MAC,類型=0x0800,發往交換機C。

- 交換機C學習源MAC,查目的MAC命中E端口,單播轉發。

- 電腦E收到幀,FCS校驗正確后解封→交IP層→確認目的IP為本機,完成跨網絡通信。

TCP/IP分層模型是互聯網協議套件的基礎,它簡化了OSI模型,將網絡通信過程劃分為四個層次。TCP/IP模型的主要目的是提供一個實際可行的網絡通信架構,它是互聯網和許多其他網絡的基礎。TCP /IP,是一組不同層次上的多個協議的組合。

TCP/IP分層模型是互聯網協議套件的基礎,它簡化了OSI模型,將網絡通信過程劃分為四個層次。TCP/IP模型的主要目的是提供一個實際可行的網絡通信架構,它是互聯網和許多其他網絡的基礎。TCP /IP,是一組不同層次上的多個協議的組合。

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號