淺談基環樹

淺談基環樹

定義

對于一個連通圖圖 \(G\),如果其點數與邊數相等,那我們便稱它為一個基環樹。

也就是說,在一棵樹上加一條邊,就形成了一棵基環樹。

一般地,如果圖 \(G\) 不連通,其點數與邊數相等,那么肯定就是若干個基環樹的組合,稱之為基環森林。

我們通常將基環樹分為以下幾類:

-

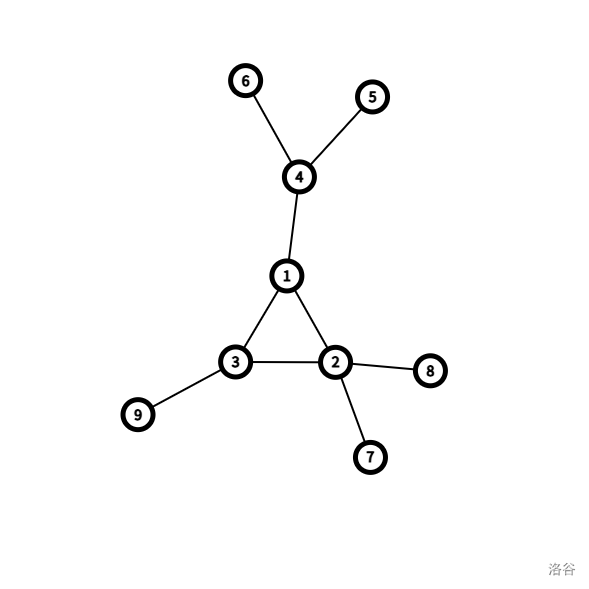

無向基環樹:基環樹由無向邊連接。

-

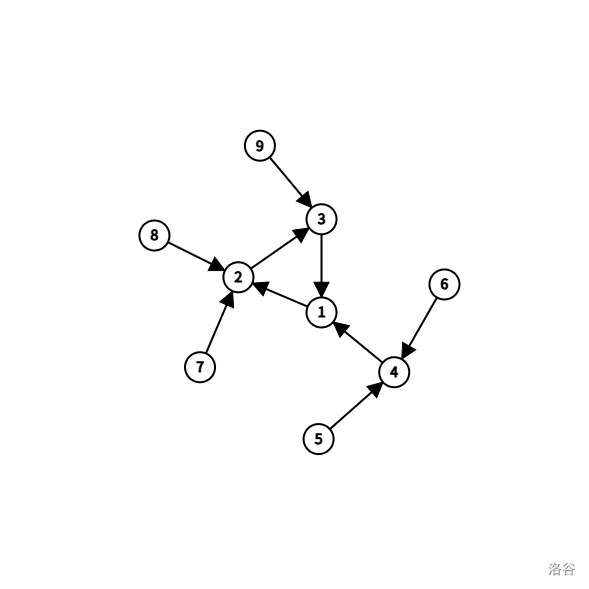

內向基環樹:基環樹由有向邊連接,每個節點出度都為 \(1\)。

-

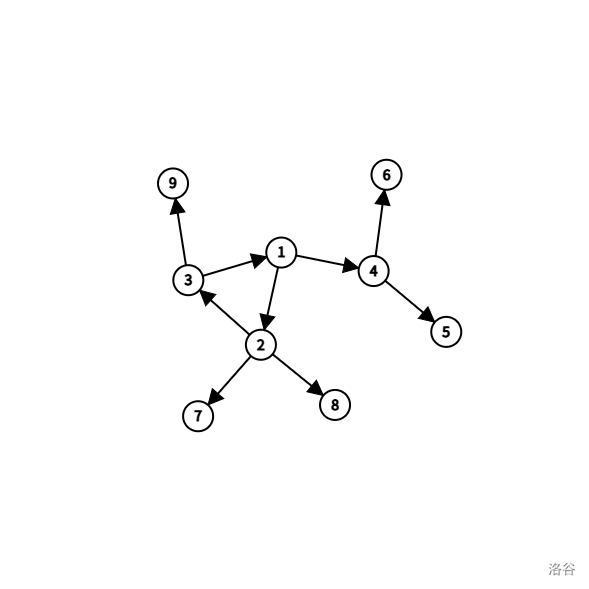

外向基環樹:基環樹由有向邊連接,每個節點入度都為 \(1\)。

不同的基環樹,我們都有不同的處理方法,選對處理方法往往能夠事半功倍,具體會在下面例題中講到。

思路

對于一棵基環樹的問題,我們通常有以下兩種處理方法:

-

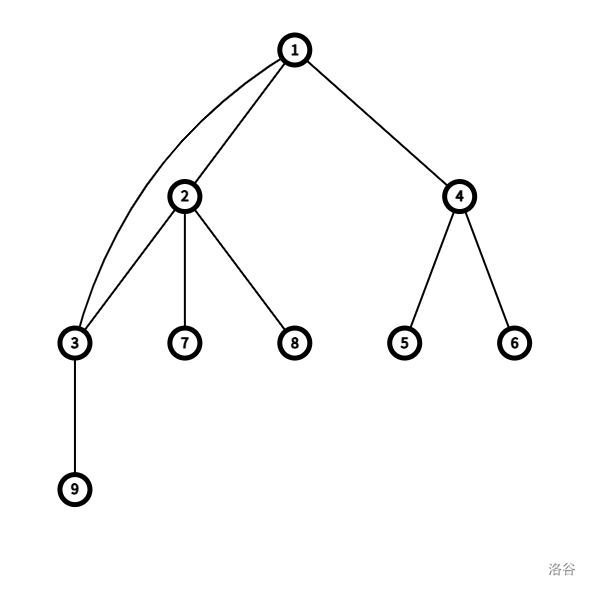

我們將一棵基環樹視為一個環上面掛了很多子樹,然后分別處理每一個子樹,將信息合并到在環上的根上,把一棵基環樹問題轉化為一個在環上的問題

-

我們將一棵基環樹視為一個多了一條邊的樹,可以先將這一邊刪掉,將其轉化為樹上問題,之后我們再考慮加上這條邊造成的影響,將之前的結果加上影響即可

例題

P2607 [ZJOI2008] 騎士 link

題目大意

給出一個 \(n\)(\(1 \le n \le 10^6\))個點的帶點權的基環森林,求這個基環森林的最優獨立集。

最優獨立集:選出若干個點,使其兩兩之間沒有連邊,最大化這些點的點權和。

解題思路

我們將一個騎士和他痛恨的騎士連邊,由于兩者間只要選一個另一個就不能選,所以可以連無向邊,因此這就構成了一個無向基環森林。

對于每一棵基環樹,我們都求出它的最優獨立集,最后相加即可。

現在我們先考慮思路 2。

首先,我們需要找到這棵基環樹的環,將其上的一條邊斷掉,也就是說只需要求環上的一條邊即可。

無向基環樹找環需任選一點為根,進行 dfs,訪問過的點都進行標記,直到經過一條邊到達的點已經標記過,就說明這條邊在環上,記錄即可。

代碼實現上有很多點要注意,由于存在二元環的情況,即父子之間成環,也就是說父子之間有兩條邊,我們刪除環上一條邊后,仍然可以通過第二條邊到達父親。

這說明我們不能使用點判斷是否重復走,也就是不能使用 v != fa[v],因為這樣會導致 v 不能通過另一條邊到達 fa[v],所以需要通過邊來判斷,即走的這條邊是否和上一條邊相同。

具體地,我們使用鏈式向前星加邊時對應雙向邊的編號是相鄰的,這樣我們就令編號從 \(2\) 開始,使得邊 i 的對應邊即為 i ^ 1,再在 dfs 時記錄上一次經過的邊 pre,通過 (i ^ 1) != pre 判斷是否經過是否經過上一次經過的邊。(如果鏈式向前星一開始初始化為 \(0\) 就不能讓編號從 \(0\) 開始,因為 \(0\) 號會被認為是沒有邊)

同理,在之后的 dp 中,我們判斷是否經過刪除的那條邊時也不能用點判斷,要記錄刪除的邊的編號通過邊判斷。

這樣,記錄了刪除的邊之后,確保每次不經過這條邊,便可以開始樹形 dp:

- 狀態表示:\(dp_{i,0/1}\) 表示以 \(i\) 為根的子樹內,不選/選 \(i\) 號節點,其最大獨立集的大小。

- 初始化:\(dp_{i,0} = 0\),\(dp_{i,1} = a_i\)(\(a_i\) 為 \(i\) 的權值)

- 狀態轉移

- 不選 \(i\):則兒子無限制,即\[dp_{i,0} = \sum{\max(dp_{son,1},dp_{son,0})} \]

- 選 \(i\):則兒子都不能選,即\[dp_{i,1} = \sum{dp_{son,0}} \]

- 不選 \(i\):則兒子無限制,即

- 答案:\(\max(dp_{root, 0},dp_{root, 1})\)

最后考慮刪除的邊 \((u, v)\) 造成的影響。

刪除后,有可能兩者都選,不符合題意,因此我們要使其最多只選一個。

可以先欽定 \(u\) 不選,以 \(u\) 為根跑一遍 dp,再欽定 \(v\) 不選,以 \(v\) 為根跑一遍 dp,這使得至少有一個不選,最后我們合并兩者的答案,\(\max(dp_{u, 0}, dp_{v, 0})\) 即為答案。

另外,本題也可以使用思路 1,將每個子樹 dp 后再在環上 dp,但很顯然其實現難度大于思路 2,故不再贅述。

代碼實現

#include <bits/stdc++.h>

#define endl "\n"

#define ll long long

using namespace std;

const int N = 1e6 + 10;

struct edge

{

int to, next;

} e[N << 1];

int n, tot = 2, ui, vi, ei;

int h[N], a[N];

ll dp[N][2], ans;

bool vis[N];

void add(int u, int v)

{

e[tot].to = v;

e[tot].next = h[u];

h[u] = tot++;

}

void find_circle(int u, int pre)

{

vis[u] = 1;

for (int i = h[u]; i; i = e[i].next)

{

int v = e[i].to;

if ((i ^ 1) != pre)

{

if (vis[v])

{

ui = u, vi = v, ei = i | 1;

continue;

}

find_circle(v, i);

}

}

}

void dfs(int u, int pre)

{

dp[u][0] = 0, dp[u][1] = a[u];

for (int i = h[u]; i; i = e[i].next)

{

int v = e[i].to;

if ((i ^ 1) != pre && (i | 1) != ei)

{

dfs(v, i);

dp[u][0] += max(dp[v][0], dp[v][1]);

dp[u][1] += dp[v][0];

}

}

}

int main()

{

ios :: sync_with_stdio(0);

cin.tie(0), cout.tie(0);

cin >> n;

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

int v;

cin >> a[i] >> v;

add(i, v);

add(v, i);

}

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

if (vis[i])

{

continue;

}

find_circle(i, -1);

dfs(ui, -1);

ll tmp = dp[ui][0];

dfs(vi, -1);

ans += max(tmp, dp[vi][0]);

}

cout << ans << endl;

return 0;

}

P4381 [IOI 2008] Island link

題目大意

給出一個 \(n\)(\(2 \le n \le 10^6\))個點的帶邊權的基環森林,求所有基環樹的直徑之和。

直徑:基環樹中距離最遠的兩點間的距離。

解題思路

一棵樹加上一條邊后,其直徑難以基于原來的直徑算出,因此我們考慮思路 1。

先分類討論,基環樹的直徑可以分為以下兩種情況:

- 直徑不經過環(環上的邊都不在直徑上):將所有的子樹的直徑求出取最大值即可。

- 直徑經過環(存在環上的邊在直徑上):設 \(u,v\) 為環上兩點,那么直徑一定能表示為 \(d_u + d_v + dis(u, v)\),其中 \(d_i\) 表示 \(i\) 子樹內離 \(i\) 最遠的點到 \(i\) 的距離(該子樹的最大深度),\(dis(u, v)\) 表示 \(u\) 和 \(v\) 在環上的距離。

我們主要是要解決出下面那種情況。

同樣是思路 1,一般有兩種實現方式:樹形 dp與拓撲排序,下面都會講解。

法 1

建雙向邊,構成一個無向基環森林。

同樣地,我們先找環,這一次我們需要求出具體的環,因為 \(dis(u,v)\) 是由若干條邊組成的,并且記錄邊我們擁有的信息更多,所以我們需要將所有的邊都記錄在數組中。

我們仍然采用 dfs,但由于要記錄每一條邊,實現會有些許不同。

- 我們記錄其 \(dfn\) 序以代替打標記,如果我們從 \(u\) 走到了一個已經訪問過的點 \(v\),還需判斷是否 \(dfn_v > dfn_u\),這保證了我們只允許從前輩訪問后輩的時候再記錄環,否則環會被記錄兩遍(后輩訪問前輩也會記錄一遍)。

- 我們預處理數組 \(pre_i\),表示 \(i\) 是他的父親由 \(pre_i\) 這條邊到達 \(i\) 的,這使得當前輩 \(u\) 經過一條邊到一個已經訪問過的后輩 \(v\) 時,只需讓 \(v\) 一直沿著 \(pre_i\) 走,邊走邊將 \(pre_i\) 放入數組,直到到達 \(u\) 就停止(特別地,我們可以將這條多出來的 \((u, v)\) 放在數組的 \(0\) 號)。

- 找環時還應將所有環上的點進行標記,避免 dp 時跑到環上的其他點。

找到環上的所有邊后,我們對這個環上的每個點,以其為根進行樹形 dp,求出 \(d_i\),順便處理分類討論的第一種情況,記第一種情況的最長直徑為 \(mx\),每次在更新 \(d_i\) 前,令 \(mx = \max(mx, d_i + d_{son} + w(i,son))\) 即可。

現在我們考慮處理這個環上問題,即對環上兩點 \(u,v\),求 \(\max(d_u + d_v + dis(u, v))\)。

可以破環成鏈復制一份后跑單調隊列 dp,但這里介紹一個更加簡單的方法。

我們仍然破環成鏈,記 \(s_i\) 為前 \(i\) 條邊的前綴和,\(l_i\)、\(r_i\) 為第 \(i\) 條邊的左端點和右端點,\(len\) 為環的長度。

那么最大值可以分為以下兩種情況:

由于我們是枚舉 \(i\) 的,可以將一些常值提出,也就是說我們只需預處理 \(\max(d_{l_j} - s_j)\)、\(\max(d_{l_j} - s_j)\) 加上即可以做到 \(O(n)\) 復雜度。

答案即為 \(\max(mx, res1, res2)\)。

法 2

我們只連單向邊,構成一個內向基環森林。

然后我們進行拓撲排序,將度為 \(0\) 的點放入隊列,之后就按拓撲排序的方式走,出隊后用自身信息更新父親節點,然后進行標記。

可以發現,只有環上的點不會進入隊列,也就是不會被標記,并且通過拓撲排序我們已經將子樹的信息都合并到的環上,最后我們只剩下了若干個環需要處理。

接著對每個環計算第二種情況的結果即可,法 1 中已經提到了。

可以看到,拓撲排序是一種很好的處理基環樹問題的方法,其碼量要小于前者。

代碼實現

法 1

#include <bits/stdc++.h>

#define endl "\n"

#define ll long long

using namespace std;

const int N = 1e6 + 10;

struct edge

{

int from, to, w, next;

} e[N << 1];

int n, tot = 2;

int h[N], pre[N];

int dfn[N], dfc;

bool vis[N];

int lp[N], cnt;

ll ans, mx, d[N], s[N];

void add(int u, int v, int w)

{

e[tot].from = u;

e[tot].to = v;

e[tot].w = w;

e[tot].next = h[u];

h[u] = tot++;

}

void find_circle(int u)

{

dfn[u] = ++dfc;

for (int i = h[u]; i; i = e[i].next)

{

int v = e[i].to;

if ((i ^ 1) == pre[v])

{

continue;

}

if (!dfn[v])

{

pre[v] = i;

find_circle(v);

continue;

}

if (dfn[v] < dfn[u])

{

continue;

}

vis[v] = 1;

lp[0] = i ^ 1;

while (v != u)

{

lp[++cnt] = pre[v];

vis[e[pre[v]].from] = 1;

v = e[pre[v]].from;

}

}

}

void dfs(int u)

{

vis[u] = 1;

for (int i = h[u]; i; i = e[i].next)

{

int v = e[i].to, w = e[i].w;

if (!vis[v])

{

dfs(v);

mx = max(mx, d[u] + d[v] + w);

d[u] = max(d[u], d[v] + w);

}

}

}

ll solve(int x)

{

mx = dfc = cnt = 0;

find_circle(x);

dfs(e[lp[0]].from);

ll len = e[lp[0]].w;

for (int i = 1; i <= cnt; i++)

{

dfs(e[lp[i]].from);

s[i] = s[i - 1] + e[lp[i]].w;

}

len += s[cnt];

ll res1 = -1e18, res2 = -1e18, mx1 = -1e18, mx2 = -1e18;

for (int i = 1; i <= cnt; i++)

{

mx1 = max(mx1, d[e[lp[i]].to] - s[i - 1]);

mx2 = max(mx2, d[e[lp[i]].to] + s[i - 1]);

res1 = max(res1, mx1 + d[e[lp[i]].from] + s[i]);

res2 = max(res2, mx2 + d[e[lp[i]].from] - s[i]);

}

return max(mx, max(res1, res2 + len));

}

int main()

{

ios :: sync_with_stdio(0);

cin.tie(0), cout.tie(0);

cin >> n;

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

int v, w;

cin >> v >> w;

add(i, v, w);

add(v, i, w);

}

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

if (!vis[i])

{

ans += solve(i);

}

}

cout << ans << endl;

return 0;

}

法 2

#include <bits/stdc++.h>

#define endl "\n"

#define ll long long

using namespace std;

const int N = 1e6 + 10;

int n;

int fa[N], w[N], deg[N];

queue<int> q;

ll d[N], dp[N], ans;

void topo()

{

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

if (!deg[i])

{

q.push(i);

}

}

while (!q.empty())

{

int x = q.front();

q.pop();

dp[fa[x]] = max(dp[fa[x]], max(dp[x], d[fa[x]] + d[x] + w[x]));

d[fa[x]] = max(d[fa[x]], d[x] + w[x]);

if (!(--deg[fa[x]]))

{

q.push(fa[x]);

}

}

}

ll solve(int x)

{

ll len = w[x], res1 = dp[x], res2 = -1e18, mx1 = d[x], mx2 = d[x];

int st = x;

deg[x] = 0;

x = fa[x];

while (x != st)

{

deg[x] = 0;

res1 = max(res1, max(dp[x], d[x] + len + mx1));

res2 = max(res2, d[x] - len + mx2);

mx1 = max(mx1, d[x] - len);

mx2 = max(mx2, d[x] + len);

len += w[x];

x = fa[x];

}

return max(res1, res2 + len);

}

int main()

{

ios :: sync_with_stdio(0);

cin.tie(0), cout.tie(0);

cin >> n;

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

cin >> fa[i] >> w[i];

deg[fa[i]]++;

}

topo();

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

if (deg[i])

{

ans += solve(i);

}

}

cout << ans << endl;

return 0;

}

P3472 [POI 2008] MAF-Mafia link

題目大意

有 \(n\)(\(1 \le n \le 10 ^ 6\))個人,每個人都用槍指著一個人(可以是自己),給出每個人用槍指著的人,之后按照需按照一定順序開槍,求可能的最小和最大的死亡人數。

解題思路

每個人與他指著的人建單向邊,形成一個內向基環森林。

由于思路 1 并不能很好地解釋,我們仍然采取思路 2 的觀點,即把基環樹看作掛著許多子樹的環。

我們先分析最大值,考慮一個環,最少只有一個人活下來(特別地,自環的話是可以全部死亡,需要特判)。

我們再考慮一棵樹,葉子節點一定不死,因為沒有人指著他們,然后如果想要更多人死,那就要盡可能在一個人死之前就開槍,于是我們可以從根的兒子先開始開槍,然后一層一層地開槍,最后只有葉子會活下來。

那么,結合兩種觀點,如果這個環上有子樹的話,先讓環開槍,最后只讓這個有子樹的點活下來,最后讓所有子樹按照層數開槍,環上的那個點會死掉,其他不是葉子的也會死,也就是這棵子樹只有葉子活下來。

所以,最大值可以分三種情況:

- 自環:沒人活。

- 環:活一個。

- 基環樹:葉子活下來。

所有基環樹存活數加起來,就能求得最小存活數,也就是最大死亡數。

我們再來分析最小值,根據上面的分析可以知道,葉子節點一定活下來。

遞推可知,葉子節點的父親必死,那么葉子節點的爺爺如果沒有其他葉子指著就能活下來,然后一層層推廣開來。

我們使用貪心思想,如果一個點是必死的,那我們絕對不讓他在死前開槍,這一定是不優的,因為這個人的死亡最多能使其指向的點從死轉到活,并不能使兩個及以上的點由死到活以達到更優。

于是,我們可以發現活與死的等價條件:

- 活等價于是葉子或者指向他的點都死亡。

- 死等價于有活的點指向他。

基于這兩個條件,我們可以采用遞推的思想,一開始葉子的狀態一定是確定的,然后讓葉子去更新葉子父親,葉子父親去更新葉子爺爺,以此類推。

實現我們可以采取類似于拓撲排序的操作,先將度為 \(0\) 的點也就是葉子入隊,然后每次次取出隊首,更新其指向點的信息:

- 隊首狀態是死:將其指向的點的入度減 \(1\),如果其指向點入度為 \(0\),就將其標記為活,入隊。

- 隊首狀態是活:如果他指向的點狀態不是死,也就是說他還沒被打死,就將其標記為死,同時更新最小死亡數,入隊(我們不去修改它的度數,因為這使得其度數絕對不會被減到 \(0\),避免前面將其起死回生的情況)。

如此以來,最后還可能有一些狀態沒有確定的點,這些點只有可能是其中任何一個點都沒有被標記必死的環(如果一個環有點被其兒子標上必死,那么這個環就被打開了一個缺口,最后整個基環樹的狀態都能被確定)。

所以,我們再遍歷所有點,如果這個點狀態沒有確定,就一直往其指著的點走,遍歷這個環,并且都標記其狀態,最后找出次環的長度,對于一個環,其最大存活數顯然為 \(\frac{len}{2}\),加上即可。

代碼實現上,最小值可以和最大值一起處理,只需在進行拓撲排序時記錄一個 \(vis\) 表示此環有沒有環外的子樹,最后在遍歷環時將所有 \(vis\) 取或,為 \(0\) 就說明此環沒有子樹,需要將最大死亡數減 \(1\)。

代碼實現

#include <bits/stdc++.h>

#define endl "\n"

using namespace std;

const int N = 1e6 + 10;

int n, cnt;

int p[N], deg[N], st[N];

int ans1, ans2;

bool vis[N];

queue<int> q;

int main()

{

ios :: sync_with_stdio(0);

cin.tie(0), cout.tie(0);

cin >> n;

ans1 = ans2 = n;

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

cin >> p[i];

deg[p[i]]++;

}

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

if (!deg[i])

{

ans1--, ans2--;

st[i] = 1;

vis[i] = 1;

q.push(i);

}

}

while (!q.empty())

{

int x = q.front();

q.pop();

vis[p[x]] = 1;

if (st[x] == 1)

{

if (st[p[x]] == 2)

{

continue;

}

st[p[x]] = 2;

q.push(p[x]);

}

else

{

if (--deg[p[x]])

{

continue;

}

st[p[x]] = 1;

q.push(p[x]);

ans1--;

}

}

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

if (!st[i])

{

int len = 0;

bool flag = 0;

for (int j = i; !st[j]; j = p[j])

{

len++;

flag |= vis[j];

st[j] = 1;

}

ans1 -= len / 2;

ans2 -= (flag ^ 1) && (len != 1);

}

}

cout << ans1 << " " << ans2 << endl;

return 0;

}

P10933 創世紀 link

題目大意

給出一個有向基環森林,選出若干點,要求所有選出的點都必須要有一個沒被選出的點指向它,最大化選出點數。

解題思路

同樣地,這道題也可以考慮思路 1,但是思路 2 還是更加簡便。

這道題連邊上有些文章可作,我們將集成內向基環樹與外向基環樹的優點,進行連邊。

具體地,記 \(u\) 指向 \(v\),我們用數組 \(p\) 記錄一個點指向的點即 \(p_u = v\),這是內向基環樹;我們再用鏈式向前星由 \(v\) 向 \(u\) 建單向邊,這是外向基環樹。

這么連邊的好處是操作方便,內向基環樹優點是找環方便,由于點都是向內指的,只需隨便選一個點一直往其指向的點走,直到重復為止便找到了環;而鏈式向前星建單向邊的好處是方便 dp,刪去環上一邊后,以斷點為根,每個節點其連邊都是兒子。

上面已經說過了找環方法,將邊斷掉之后便可以開始樹形 dp:

- 狀態表示:\(dp_{i,0/1}\) 表示在以 \(i\) 根的子樹內,\(i\) 不選 / 選時的最大選點數。

- 初始化:\(dp_{i,0/1}=0\)

- 狀態轉移

-

不選 \(i\):則其子節點不受限制,即

\[dp_{i,0}=\sum_{j \in son_i}{\max(dp_{j,0},dp_{j,1})} \] -

選 \(i\):則其子節點至少有一個不選,即

\[dp_{i,1}=1+\max_{j \in son_i}{(dp_{j,0}+\sum_{k \in son_i,k \neq j}{\max(dp_{k,0},dp_{k,1})})} \]復雜度較高,考慮優化,發現右邊的和式與 \(dp_{i,0}\) 很相似,于是有:

\[\begin{aligned}dp_{i,1} &= 1+\max_{j \in son_i}{(dp_{j,0}+dp_{i,0} - \max(dp_{j,0},dp_{j,1}))} \\ &= 1 + dp_{i,0} - \min_{j \in son_i}{(\max(dp_{j,0},dp_{j,1}) - dp_{j,0})}\end{aligned} \]即可快速轉移。

-

- 答案:\(\max(dp_{rt,0},dp_{rt,1})\)

現在我們考慮刪去邊的影響,原來有一條邊是由根指向一個節點的,但是被刪除了,這意味者原來根是可以限制此節點的,現在不行了,也就是說我們要考慮根限制此節點的情況。

于是我們再跑一遍 dp,欽定選根節點,即這個點已經被限制住了,意味著就算選這個點其兒子也不受任何限制,只需將選這個點的 dp 值加上 \(\min_{j \in son_i}{(\max(dp_{j,0},dp_{j,1}) - dp_{j,0})}\) 即可,最后答案為 \(dp_{rt,1}\),與上面得到答案取最大值便得到了最終答案。

代碼實現

#include <bits/stdc++.h>

#define endl "\n"

using namespace std;

const int N = 1e6 + 10;

struct edge

{

int to, next;

} e[N];

int n, tot, rt, ans;

int a[N], h[N];

int dp[N][2];

bool vis[N];

void add(int u, int v)

{

tot++;

e[tot].to = v;

e[tot].next = h[u];

h[u] = tot;

}

void dfs(int u, bool flag)

{

dp[u][0] = 0;

vis[u] = 1;

int mn = 1e9;

for (int i = h[u]; i; i = e[i].next)

{

int v = e[i].to;

if (v != rt)

{

dfs(v, flag);

dp[u][0] += max(dp[v][0], dp[v][1]);

mn = min(mn, max(dp[v][0], dp[v][1]) - dp[v][0]);

}

}

dp[u][1] = 1 + dp[u][0] - mn;

if (flag && u == a[rt])

{

dp[u][1] += mn;

}

}

int main()

{

ios :: sync_with_stdio(0);

cin.tie(0), cout.tie(0);

cin >> n;

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

cin >> a[i];

add(a[i], i);

}

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

if (!vis[i])

{

for (rt = i; !vis[rt]; rt = a[rt])

{

vis[rt] = 1;

}

dfs(rt, 0);

int tmp = max(dp[rt][0], dp[rt][1]);

dfs(rt, 1);

ans += max(tmp, dp[rt][0]);

}

}

cout << ans << endl;

return 0;

}

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號