別再爭了,“Prompt已死”是個偽命題

最近,很多視頻博主都講:“大模型上下文窗口越來越長,Prompt是不是馬上就要死了?”

每次刷到“Prompt已死”,我都有點想笑。剛開始,“超長上下文”出現的時候,確實嚇到我了。能記住我們幾天內所有對話,聊起天來就像個朋友,這種感覺太奇妙了。超長上下文讓大語言模型更“懂”你,毫無疑問,這是通往強人工智能的重要進步。

但玩久了,慢慢發現一個嚴重問題:信息多,不等于效率高。

有時候,給AI投喂了幾萬字的背景資料,想讓它幫你總結個要點,結果它卻在一些無關緊要的細節上鉆牛角尖。這就好比你請來一位世界頂級的全能大廚,為了讓他徹底了解你的口味,你把從小到大的飲食習慣、過敏史、甚至你姥姥的拿手菜都跟他聊了一遍。

這位AI大廚現在確實很“懂”你,因為擁有了與你溝通的上下文。

但這時候,你如果只是含糊的說:“我餓了,隨便做點好吃的。”

你猜會發生什么?他可能會憑著對你的深刻了解,做一道技術上完美、營養均衡、但讓你提不起絲毫興趣的菜。因為你提供了海量的背景信息,卻忘了一件最重要的事:下達一個清晰、具體的指令。

這就是我認為Prompt不可能死掉的核心原因。

上下文和Prompt,從來就不是替代關系,它們是“廚房”和“菜單”的關系。

上下文(Context),是那個無所不包的超級廚房。里面有來自世界各地的頂級食材、所有菜系的食譜、以及大廚對你個人口味的全部記憶。廚房越大、內容越多,大廚的潛力就越大,這是基礎。

Prompt,則是你遞給大廚那張清晰、具體的“點菜單”。它上面寫著:“今晚我想吃一道川味辣子雞丁,要很辣,別放花生,再配一碗清淡的番茄蛋湯。”

你看,沒有這張“菜單”,再厲害的大廚也只能靠猜。廚房里的海量信息,反而成為他創作時的“噪音”。

我最近在做一個競品分析報告,我先把幾十篇相關的行業研究文章(上下文)都丟給了AI,讓它“學習”。然后,我給它下達了一個極為精準的Prompt:“請你扮演一位資深的市場策略分析師,基于以上所有資料,用‘金字塔原理’的結構,為我撰寫一份關于新能源汽車市場未來三年趨勢的報告摘要。要求包含三個核心洞察,每個洞察都必須有數據支撐,整體風格要客觀、冷靜,充滿商業前瞻性。”

結果,它給我的摘要,質量高得驚人。

在這個過程里,“context”讓它有了極高的深度和廣度,“Prompt”則給了它指明具體方向、身份和需求。兩者缺一不可。

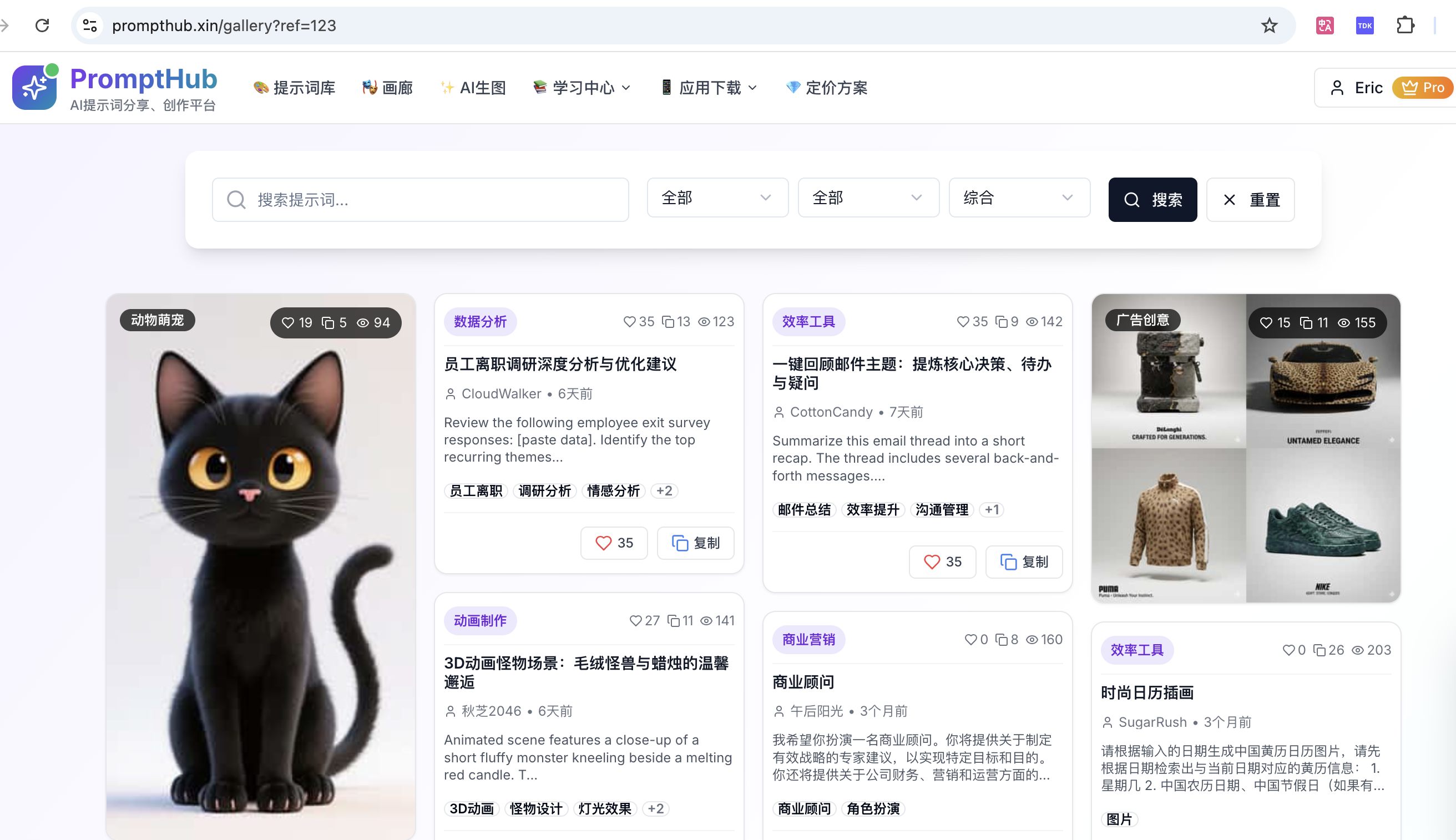

所以我現在的習慣是,把我那些經過反復驗證、能穩定做出“好菜”的“黃金配方(Prompt)”,都統一整理在我的PromptHub里。這就像是我的私人米其林菜單,無論我的“廚房”升級得多豪華、食材多么豐富,這張菜單永遠是保證我能精準吃到我想吃的菜的定心丸。

所以,別再為“Prompt已死”而焦慮了。真正應該思考的是,當AI擁有了近乎無限的“記憶”(長上下文)之后,我們作為使用者的價值在哪里?

答案很簡單:在于指揮ai時候清晰、明確的指令。

為便于說明,此處舉一個不太恰當的例子。通常情況下,當你擁有與領導溝通的相關記憶時,大概率能夠了解領導的喜好。然而,當領導下達的指令不夠明確時,你會采取何種應對方式呢?是自行猜測一個答案去復命,還是反復與領導溝通以明確細節?實際上,這并非是你的問題,本質上是領導下達的指令存在表意不清的狀況。

一個更懂你的AI,加上一個更懂如何指揮AI的你,這才是人機協作持續進化的真正道路。未來我們普通人的核心競爭力,不是擁有多強的AI,而是擁有多少能讓AI發揮出200%功力的、高質量的“prompt”。

“Prompt已死”是個偽命題

“Prompt已死”是個偽命題

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號