去哪兒網 (Qunar) DevOps 實踐分享

這是 2017 年王曉翔在 msup 全球軟件案例研究峰會上的分享,重點分享了提高工程效率過程中存在的問題、取得的成果和要做的事情。內容詳實,具有可操作性。我有幸看到了,所以在征得曉翔的同意下重新截圖、排版后發了出來。希望大家讀有所得。

可能和去哪兒有緣吧,認識好多去哪兒的朋友,包括董老師,曉翔,唐老板,張寧等好多小伙伴。曾經有次和曉翔團隊有過交流,團隊里的每個人都給我一種踏實的感覺,都是干事出活的。其實我們內部在做應用中心的時候,找到了網上唯一一篇應用中心的文章就是去哪兒網的。我一直覺得去哪兒的技術比較扎實,去哪兒網的很多技術文章都很干,干貨的干,他們有個技術公眾號「Qunar 技術沙龍」有很多不錯的文章,我也附在文章末尾了,歡迎大家訂閱。

我的老東家 IGT 之前就在蘇州街,之前我們那環境還可以,自從去哪兒搬過來啊,他們就把我們給卷的吃飯沒地啦,趕地鐵沒座,電梯上不去也下不來,有的時候趕點我要向上爬 18 層樓。但是每次看到樓里樓外的年輕人,讓我這種喜歡折騰的人莫名的感到一股活力。青春不就是應該這樣么,遇到值得做的事情,投入激情,一往無前的干它。我當時真覺得就憑去哪兒這股干勁肯定能把攜程薅下來,誰哪知道攜程不想一起玩兒了,直接掏出一沓美金甩給了百度把去哪兒合并了。

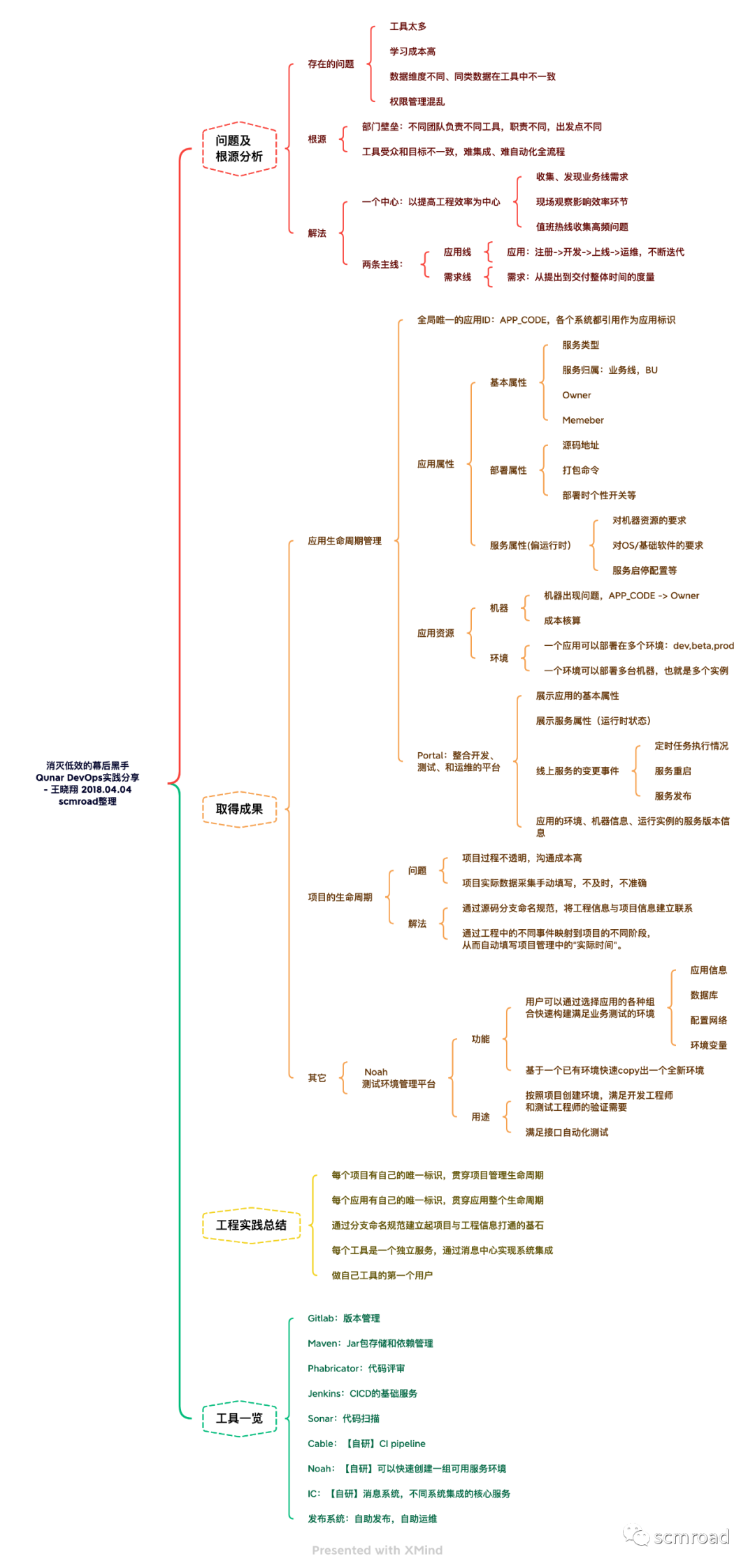

我自己為了消化里邊的內容,整理了一個腦圖,希望對大家有幫助。

原文題目《消滅低效的幕后黑手——Qunar DevOps 實踐分享》

2017 年 11 月 9-12 日,第六屆全球軟件案例研究峰會在北京國家會議中心盛大開幕,現場解讀 2017 年「壹佰案例榜單」。時任去哪兒工程效率部總監王曉翔帶來《消滅低效的幕后黑手——Qunar devops 實踐分享》的案例分享。王曉翔一直致力于軟件配置管理、軟件質量管理和軟件過程管理方面的工作和研究,擁有 10 多年的軟件配置管理領域的從業經驗。先后在中國海關數據中心、索尼移動通信、 中國體彩科技有限公司、去哪兒網等公司工作。

devops 是文化、流程與工具的有機結合。Qunar 具有先天的 devops 文化,在研發過程中有很多自動化工具的支持。在傳統的“我能做什么”的思維模式驅動下,每個工具就是一個信息孤島,工程師使用這些工具存在著多種浪費。借助 devops 思想,拆掉原先“各自為政”的自動化工具的墻,建立以應用為中心的全生命周期管理平臺。

1

存在的問題

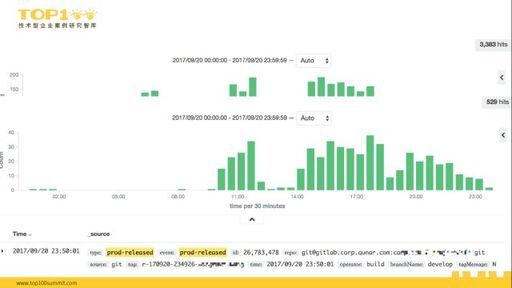

去哪兒目前有 1200+工程師、500 個項目經理、6500 個線上應用、每天有 200 個需求發布、3000+的 beta 環境更新、500 個應用版本被部署到線上環境。下圖是 IC 系統統計出的 9 月 20 日全天數據,beta 部署 3338 次,線上更新圖 529 次。

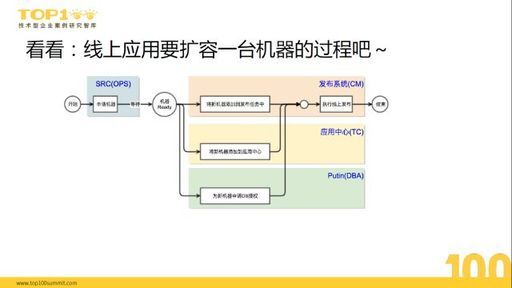

早在三年前,Qunar 的發布系統就已經可以做到多個應用按照預定義的順序一鍵發布了。但是,多個單點上高效的工具組成的過程,就一定是高效的嗎?聽聽業務線的反饋,答案就不難得出。下圖,是在沒有做 devops 之前,線上應用擴容一臺機器的過程。步驟繁瑣,效率低下。

問題及根源分析

從上面這個簡單的場景暴露出我們目前面臨的問題:工具太多、工程師學習成本高;維度不同、同類數據在不同工具中不一致;權限管理混亂。

究其原因分為兩點:

1. 各個工具由不同部分負責開發,而這個部分由于按照工作職責劃分,所以出發點不同。這就是經常說的“部門壁壘”。

2. 不同工具的管理對象和目標不一致,導致信息集成困難,流程自動化就很難推進。

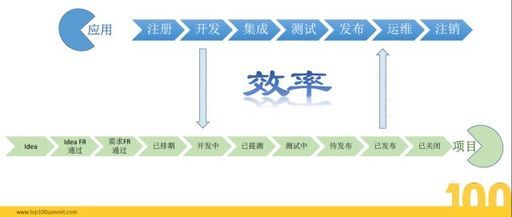

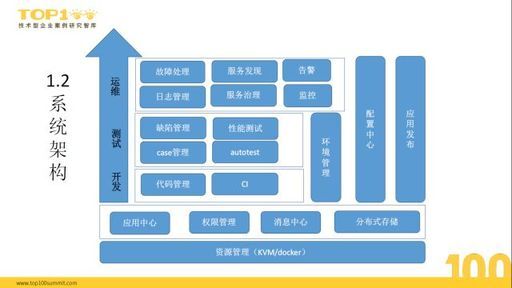

Qunar 的 devops 方針:一個中心,兩條主線

所謂“一個中心”,就是以提高工程效率為中心。實施 devops 不是目的,提高效率才是目的,所以我們內部都很少去講 devops 這個詞。而是不斷去收集和發現業務線的需求,通過現場觀察發現影響效率的環節,通過值班熱線來收集高頻問題,這些不僅是我們改進的原動力,也可以直接驗證我們的改進效果。所謂“兩條主線”,第一條是“應用線”。一個應用被注冊后,從開發到上線到運維,是一個不斷迭代的過程;第二條是“需求線”。持續交付關注的是一個需求從提出到交付的時間,這個時間越短說明一家企業越高效。而隨著微服務架構的盛行,很多時候為了一個業務需求需要改動幾個,甚至十幾個應用。如何管理這個過程讓其高效,也是非常重要。明確了“一個中心,兩條主線”的方針后,我們解決問題的思路也非常清晰了。下圖是落實這一方針后,我們工具平臺的宏觀表現。

2

取得的成果

一、應用的生命周期管理

解決思路

為了解決過去的部門壁壘和信息孤島問題,我們在建立應用的全生命周期管理時,第一件事情就是為每個應用創建一個全局唯一的 ID:APP_CODE。一個擁有了 APP_CODE 的應用,就好比一個被分配了身份證號的合法公民,享有很多合法權益。以前分散在各個階段各個系統的信息,都將與這個 APP_CODE 建立聯系,或作為應用的基本屬性,或作為應用的孤島資產(典型資產:機器,IP)。當然應用也要“遵紀守法”,這里特別強調做 devops 的一大原則——規范先行。所謂沒有規矩不成方圓,而沒有規范的 devops 就是無稽之談。

關于應用的屬性:

在對應用的屬性數據進行梳理后,我們把它分為三類:基本屬性、部署屬性、服務屬性(偏運行時)。其中,基本屬性數據包括:服務類型,服務歸屬(業務線或 BU),Owner,member 等;服務屬性包括:對機器資源的要求,對操作系統/基礎軟件的要求,服務啟/停配置等;部署屬性包括:源碼地址,打包命令,部署時個性開關等。

關于應用的資源:

我們把應用所需的機器、域名等都做為資源來管理,尤其是機器資源,能夠精確到具體應用,不僅給 OPS 運維提供更大的便利,一旦機器出現問題可以快速定位 APP_CODE 的 owner,而且在做成本核算時也更清晰準確。為了方便對不同用途的機器進行管理,我們又引入了一層邏輯概念,即環境。一個應用可以被部署在多個環境,一個環境可以包含多臺機器。典型場景就是一個應用,先被部署在一個 dev 環境(1 臺機器),然后部署在一個 beta 環境(2 臺機器),最后部署在 prod 環境(4 臺機器)。

為了實現信息的自動整合、工程師操作的流暢,我們對原有工具進行了系統點整合。是的,是整合,而不是推翻重建,我希望你們也是這樣去做。

整合后的平臺(我們后面都叫它 Portal)的系統結構如圖所示:

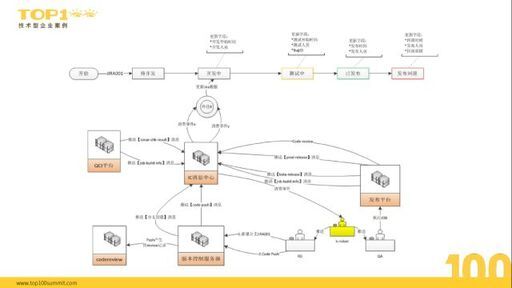

當我們把原有散落在各個工具平臺中的信息,按照以上維度重新定義后,應用的生命周期脈絡變得非常清晰。下面,我們再看看一個工程師的日常工作模式吧。如下圖:

工程師進入 Portal 平臺后,選擇要處理的一個應用便進入該應用的詳情頁。這個詳情的版面被分為 4 塊:(1)左上角展示應用的基本屬性;(2)左下角展示服務屬性;(3)右上角是線上服務的變更事件:如定時任務執行情況;服務重啟;服務發布等;(4)右下角是應用的環境/機器信息,以及運行在機器上的服務版本信息。原來需要在多個系統間切換才能收集到的信息,在這樣一個詳情頁直觀的展示出來,而且高頻動作也都有相應的快捷按鈕,非常方便。

與此同時,我們還做了一些過程可視化的改進。比如,原來的發布系統都是把過程日志輸出給用戶看,很多時候出現問題,工程師看不懂日志,也不好定位在哪個環節出了錯,我們的服務熱線每天疲于應付這些咨詢問題。現在,我們把文字轉換成了流程圖的形式展現給工程師,當一次發布失敗后,工程師可以一目了然的定位到出現的環節,然后再點擊查看日志確定錯誤原因。工程師自助排查問題的能力明顯提高。

如圖:

二、項目的生命周期

解題思路

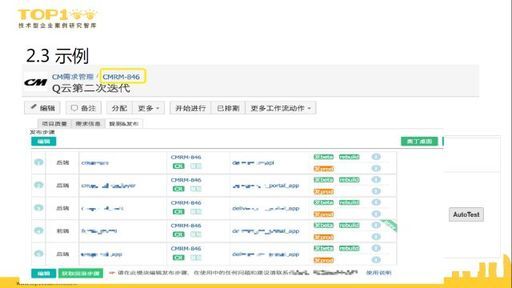

與應用生命周期保持一致。在項目管理中,有兩個明顯的問題:(1)項目進入開發階段的過程對于項目經理來講就是黑盒,想要了解細節溝通成本很高。(2)項目的實際數據靠手動填寫,既不及時,也不準確。為此,我們通過規范源碼的分支命名規范,將工程信息與項目信息建立了聯系,通過工程中的不同事件映射到項目的不同階段,從而自動填寫項目管理中的“實際時間”自動。

先以一個實際的項目為例,看看整合了工程信息后的項目管理平臺都有哪些變化吧。

除了原有項目管理平臺維護的需求詳情,計劃安排,人員信息外,我們通過嵌入頁面的方式,將所有與這個項目相關的工程信息進行了集中展示。在這個工程信息窗口中,除了應用名稱,源碼地址,分支名稱外,還將 CI 結果進行了匯總展示。不僅可以清晰看到進度,還可以看到質量。

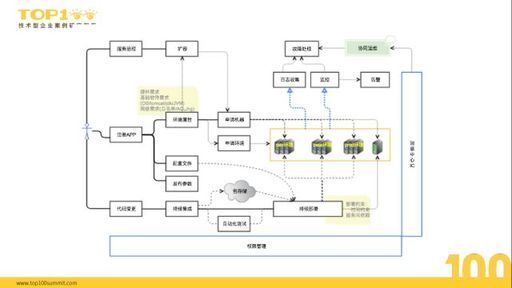

能夠做到項目信息與工程信息的集成,關鍵一點就是通過分支命名規范建立關系,即:在分支名稱中包含 PMOID 的,之后項目管理平臺通過消費各種工程類消息,進行信息整合。稍后我也會再單獨介紹為我們的 devops 平臺立下汗馬功勞的消息系統 IC。用下圖更能直觀看到消息的生產者和消費者的關系:

說到這里,不得不介紹一下為我們的 devops 平臺立下汗馬功勞的消息系統 IC。IC 的誕生背景就是為了降低系統集成的復雜度,消息生產者只負責發送消息,任何對該消息感興趣的一方都可以來消費它。比如 PMO 中展示的工程信息,就是由項目管理平臺消費了這樣幾類消息:

1. branch-created:生產者——git

2. sonarResult:生產者——Sonar

3. codediff:生產者——codereview

4. beta-released: 生產者——發布系統

5. prod-released: 生產者——發布系統

IC 中已經定義的消息類型已經有 40 多種,在我們內部工具集成中發揮著越來越重要的作用。

三、其他基礎服務

測試環境管理平臺 Noah

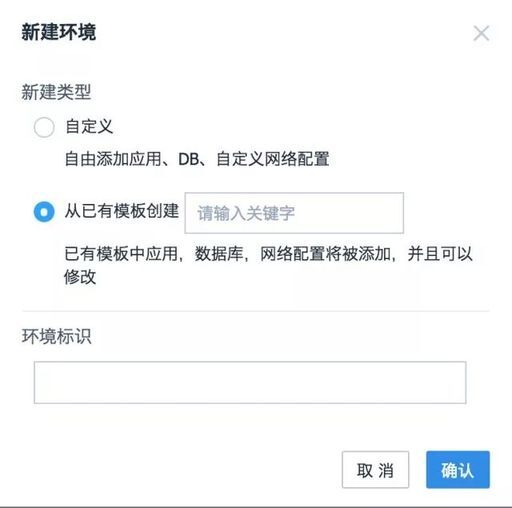

當我們的服務拆分到一定程度后,馬上會面臨的一個新問題就是——要驗證一個業務場景,需要部署 N 多個服務。如何提高這個過程的效率,在 Qunar 也有一個強大的平臺支持,那就是 Noah。在 Noah 平臺,用戶可以通過選擇應用的各種組合快速構建滿足業務測試的環境,或基于一個已有環境快速 copy 出一個全新環境。目前使用 Noah 的典型場景有兩類:一類按照項目創建環境,滿足開發工程師和測試工程師的驗證需要;一類是滿足接口自動化測試。關于 Noah 是值得專門寫一篇文章來介紹的,這里只貼幾個截圖讓大家有個直觀了解吧。

在 Noah 平臺新建環境,選擇一種新建類型。如果是復雜的應用組合,我們建議用戶以環境模版的形式保存下來,方便其他用戶復用。

如果是自定義方式新建環境,用戶可以按需添加應用信息,數據庫,以及配置網絡以及環境變量。

環境的創建過程我們也做了可視化展示,方便用戶了解進度或定位問題。

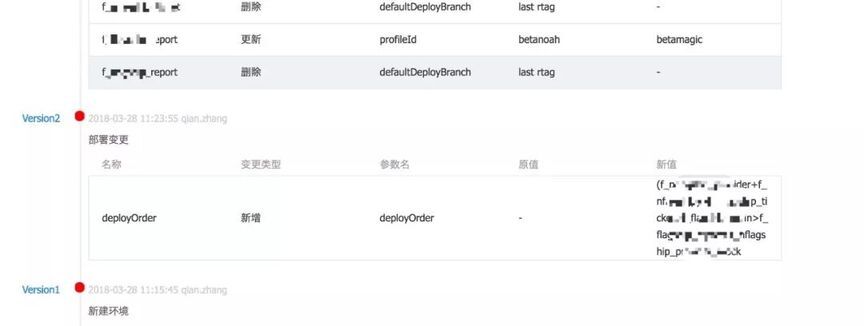

環境的每一次變更我們也會如實記錄下來:

一個被成功創建的環境,我們還提供對其服務的監控:

四、實踐總結

提高效率、以始為終

我們實踐 devops 的目的是要提高效率,那么第一步是要能夠準確發現那些地方效率低下。精益生產中定義了七大浪費,而這些問題在軟件開發過程中同樣適用。發現這些浪費最直接的辦法就是走進現場。去哪兒王老師的經驗是:沒有比現場觀察更能發現問題的根源所在。

一旦找到低效的根源,接下來我們還需要用系統的思路去解決它。而不要簡單的頭痛醫頭,腳痛醫腳。最終改進方案上線后,我們還要去驗證那個被我們識別為低效的問題,是不是真的被消滅了。

Qunar devops 工程實踐總結

1. 每個應用有自己的唯一標識,貫穿應用整個生命周期

2. 每個項目有自己的唯一標識,貫穿項目管理生命周期

3. 通過分支命名規范建立起項目與工程信息打通的基石

4. 每個工具是一個獨立服務,通過消息中心實現系統集成

5. 做自己工具的第一個用戶

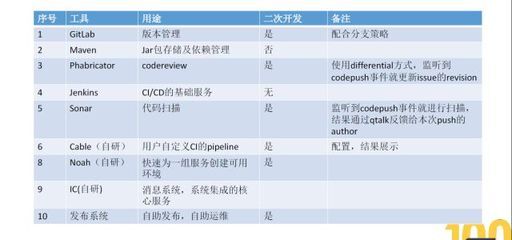

工具一覽

3

還要做的事情

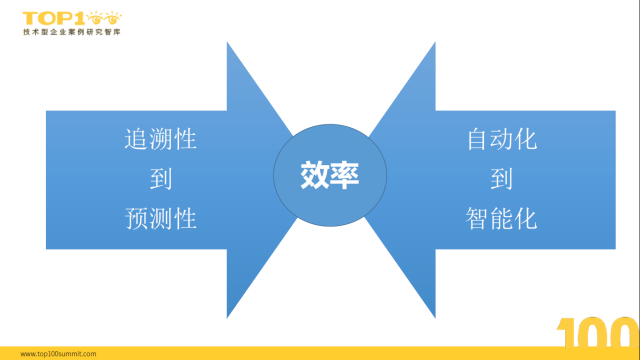

沒有最好,只有更好,注定了提高工程效率是一條沒有終點的路。接下來去哪兒在工程效率提升上,將要完成信息可追溯到可預測,過程自動化到智能化的邁進。

Q&A

Q:配置中心可以解決配置帶來的效率問題,想知道去哪兒的配置中心如何實現?能不能講一下基于開源框架和自主研發。

A:這個平臺是我們自研的,它的初衷是為了做到應用和配置的剝離,在代碼中不要有配置的東西。

Q:應用之間的依賴是自動分析出來的嗎?應用服務的注冊是基于某種自動發現機制嗎?

A:依賴關系目前來說不是自動發現,我們內部有 rust 數據,所以那個數據我們分析的不全。目前還是靠人工配置這個數據,但是我覺得不遠的將來我們可以解析依賴數據。關于先注冊還是基于發現做這個問題,首先一定先有這個標識才能去發現,如果連這個 ID 都沒有其實無從談起,注冊一定是手工先做的事情。

Q:jira 的項目質量表格是怎么實現的?自己開發插件還是 jira 的某個可定制頁面?

A:表格是自研的,大家如果有 jira 的二次開發經驗并不難。插件也是自己開發的。

以上內容來自王曉翔老師的分享。

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號