K8s新手系列之K8s架構

應用部署方式演變

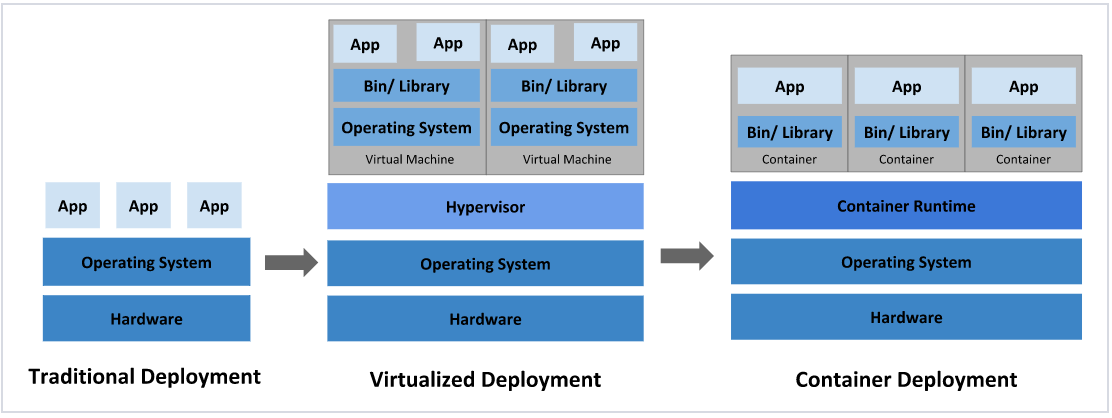

在部署應用程序的方式上,主要經歷了三個時代:

傳統部署

互聯網早期,會直接將應用程序部署在物理機上

優點:簡單,不需要其它技術的參與缺點:不能為應用程序定義資源使用邊界,很難合理地分配計算資源,而且程序之間容易產生影響

虛擬化部署

可以在一臺物理機上運行多個虛擬機,每個虛擬機都是獨立的一個環境

優點:程序環境不會相互產生影響,提供了一定程度的安全性缺點:增加了操作系統,浪費了部分資源

容器化部署

與虛擬化類似,但是共享了操作系統

優點:可以保證每個容器擁有自己的文件系統、CPU、內存、進程空間等運行應用程序所需要的資源都被容器包裝,并和底層基礎架構解耦容器化的應用程序可以跨云服務商、跨Linux操作系統發行版進行部署

容器化部署方式給帶來很多的便利,但是也會出現一些問題,比如說:

- 一個容器故障停機了,怎么樣讓另外一個容器立刻啟動去替補停機的容器

- 當并發訪問量變大的時候,怎么樣做到橫向擴展容器數量

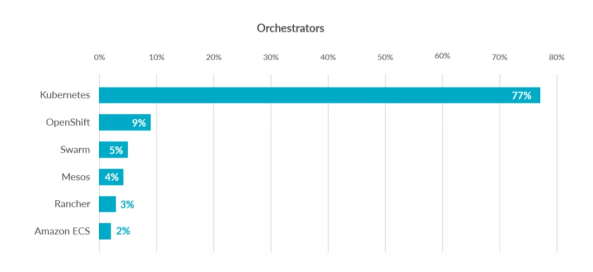

這些容器管理的問題統稱為容器編排問題,為了解決這些容器編排問題,就產生了一些容器編排的軟件:

- Swarm:Docker自己的容器編排工具

- Mesos:Apache的一個資源統一管控的工具,需要和Marathon結合使用

- Kubernetes:Google開源的的容器編排工具

K8s簡介

K8s全稱叫做kubernetes。是一個全新的基于容器技術的分布式架構領先方案,是谷歌嚴格保密十幾年的秘密武器----Borg系統的一個開源版本,于2014年9月發布第一個版本,2015年7月發布第一個正式版本。

kubernetes的本質是一組服務器集群,它可以在集群的每個節點上運行特定的程序,來對節點中的容器進行管理。目的是實現資源管理的自動化,主要提供了如下的主要功能:

- 自我修復:一旦某一個容器崩潰,能夠在1秒中左右迅速啟動新的容器

- 彈性伸縮:可以根據需要,自動對集群中正在運行的容器數量進行調整

- 服務發現:服務可以通過自動發現的形式找到它所依賴的服務

- 負載均衡:如果一個服務起動了多個容器,能夠自動實現請求的負載均衡

- 版本回退:如果發現新發布的程序版本有問題,可以立即回退到原來的版本

- 存儲編排:可以根據容器自身的需求自動創建存儲卷

K8s架構描述

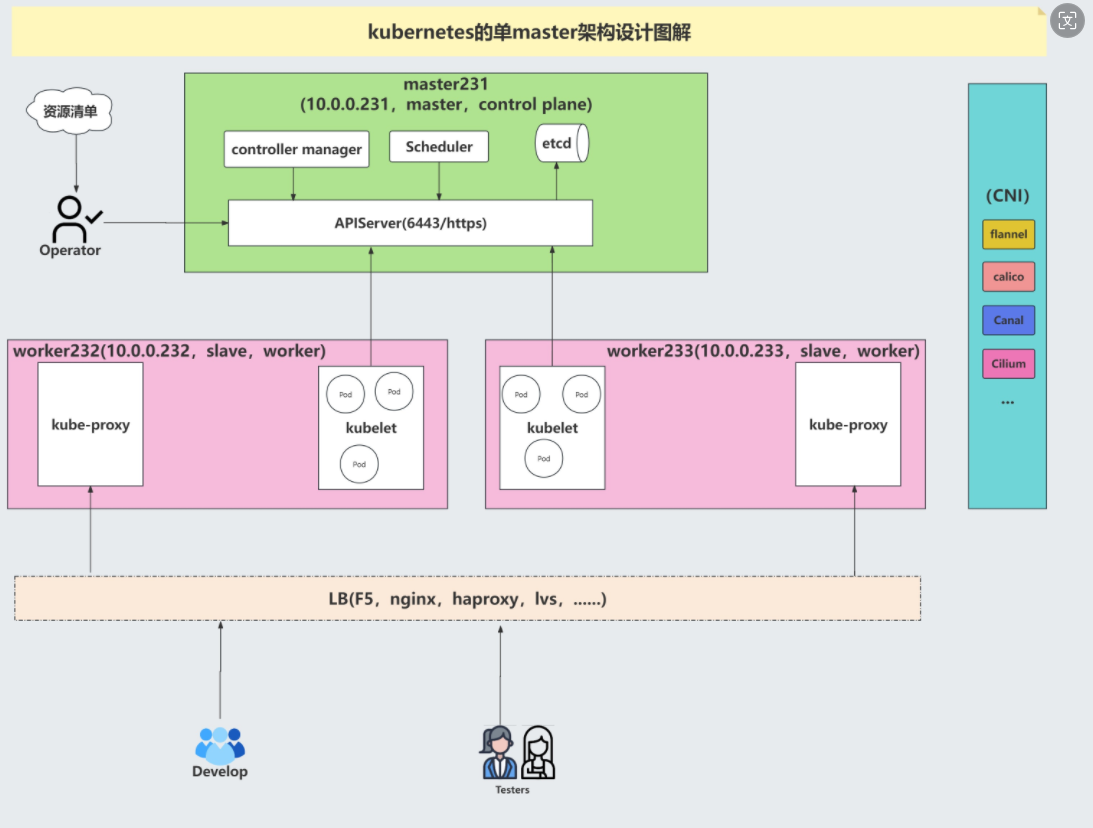

一個K8s集群主要由控制(master)節點和工作(node)節點構成,每個節點上都會安裝不同的組件。

master節點:

master節點是整個集群的控制平面,負責集群的決策、管理,其由幾個組件構成:

- kube-apiserver:k8s集群資源操作的唯一入口,接收用戶通過kubectl輸入的命令,提供認證、授權、API注冊和發現等機制

- etcd:分布式鍵值存儲數據庫,持久化保存集群所有狀態數據(如 Pod、節點、配置等),簡單點來說就是負責存儲集群中各種資源對象的信息

- kube-scheduler:負責集群資源調度,按照預定的調度策略將Pod調度到相應的node節點上

- kube-controller-manager:負責維護集群的狀態,比如程序部署安排,故障檢測、自動擴展、滾動更新等,簡單點來說就是確保集群實際狀態與期望狀態一致。

- cloud-controller-manager(可選):對接云服務商(如 AWS、Azure、GCP),處理云平臺相關邏輯。管理負載均衡器、存儲卷、節點生命周期(如自動擴縮容)。僅在使用云服務時啟用,本地環境無需此組件。

node節點:

node節點是整個集群的數據平臺,負責為容器提供運行環境,簡單點來說node節點就是負責干活的,其由幾個節點構成:

- kubelet:管理Pod的生命周期和上報當前節點的狀態。

- kube-proxy:負責Pod的訪問路由及負載均衡實現

- 容器運行時環境:負責拉取鏡像、運行容器。其中主要包含Docker、Containerd等組件,通過 CRI(Container Runtime Interface)與 kubelet 交互。

K8s單master架構

下圖是一個K8s單master架構圖,當一個master節點宕機之后,整個集群處于不可用的狀態。

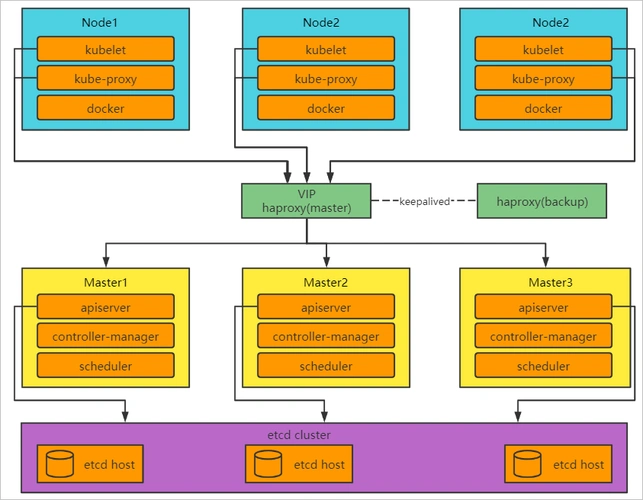

K8s多master架構

下圖是一個K8s多master架構圖,當一個master節點宕機之后,可以通過VIP飄移實現集群的高可用

K8s常用術語

OCI:

OCI(Open Container Initiative)是指開放容器標準,它是一個輕量級、開放的治理結構,致力于圍繞容器格式和運行時創建開放的行業標準

通過支持OCI規范,Kubernetes可以與多種容器運行時兼容,這使得K8s在容器編排和管理方面更加靈活和強大。

CRI

CRI(Container Runtime Interface)是Kubernetes定義的一組與容器運行時進行交互的接口。

CRI是Kubernetes用來與容器運行時進行交互的標準接口。它定義了一套RPC(遠程過程調用)API,這些API被用來管理容器的生命周期。

目前實現了CRI spec的Runtime有Docker Engine、containerd、CRI-O、Mirantis Container Runtime(Docker企業版)等。

已經棄用的有docker-shim

2020年k8s宣布棄用docker-shim,2022年k8s的1.24版本正式棄用docker-shim,這個時候如果容器使用docker的話,需要單獨部署docker-shim。

所以在1.24版本之后推薦使用containerd做為容器運行時環境

CNI:

CNI(Container Network Interface)是一個規范和框架,它允許Kubernetes通過插件化的方式集成各種網絡解決方案,以實現集群內部容器之間的網絡通信。

支持的網絡模式:Overlay Network,Underlay Network,flannel,calico,cannel,cilium

本文來自博客園,作者:huangSir-devops,轉載請注明原文鏈接:http://www.rzrgm.cn/huangSir-devops/p/18856133,微信Vac666666,歡迎交流

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號