深度解析10BASE-T1S PLCA的多節點通信效率

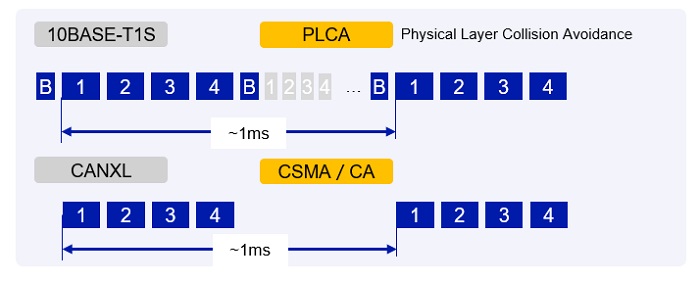

PLCA(Physical Layer Collision Avoidance)是10BASE-T1S技術中重要的沖突避免機制,啟用PLCA功能后,10BASE-T1S總線上的各個節點可以在特定的時間段內發送數據,避免出現碰撞。借助PLCA機制提升多節點通信效率是10BASE-T1S技術網絡設計中的重點課題之一。本篇文章將基于負載率、時延和抖動三個維度,深度解析10BASE-T1S PLCA機制多節點通信效率。

場景為了有一些更直觀的對比,本文將選取10BASE-T1S和CANXL進行橫向對比,通過兩種總線技術分別發送相同的應用數據。

場景一:“長報文,慢周期”,控制總線上節點數量分別為4、6、8個,每個節點發送5ms周期報文,報文Payload長度為600字節。

場景二:與場景一在節點數量不變、整體數據量不變的情況下,“短報文,快周期”,每個節點發送1ms周期報文,報文Payload長度為120字節。

針對以上兩個場景中發送的數據長度,可以計算出每一幀報文的發送時間,如下圖所示:

性能分析

-

負載率分析

負載率是衡量總線利用率以及網絡通信壓力的重要參數,在測試場景一里,10BASE-T1S、10M CANXL以及20M CANXL的總線負載率如下圖所示:

在10M速率下,由于CANXL報文中報頭的速率較低,10BASE-T1S的負載率大致是CANXL的70%左右。要注意的是,CANXL是競爭型總線,因此測試場景一下10M CANXL的負載率過高,無法保證報文時延,在設置為20M后,CANXL負載降低至可接收范圍。由此可以得出結論:運行在同等速率下,10BASE-T1S的報文效率比CANXL更高。

在此基礎上,保留10BASE-T1S和20M CANXL,在測試場景二下進行測試,負載率的變化如下圖所示:

可以發現,10BASE-T1S與CANXL的負載率均有所上漲,但10BASE-T1S負載率增長的幅度遠小于CANXL,因此在短報文、短周期的場景下,10BASE-T1S的負載率仍優于CANXL。

-

延時分析

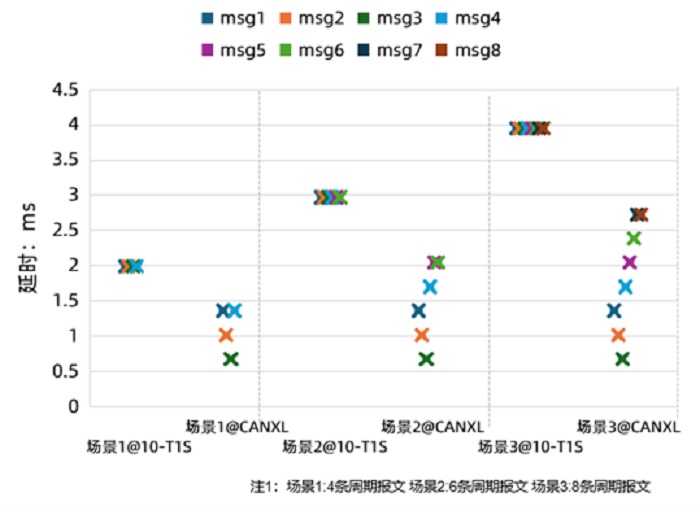

延時對比的對比內容為相同報文長度和周期下的報文最壞延時,在測試環境一下,10BASE-T1S與20M CANXL的延時對比如下:

在測試場景2的短報文、短周期環境下,10BASE-T1S與20M CANXL的延時對比如下:

得益于PLCA機制,10BASE-T1S在縮短報文長度后,報文發送時間變短,發送周期循環加快,報文等待時間變短,最壞延時大幅度降低。在數值上與CANXL幾乎相同,因此可以得出設計參考:在10BASE-T1S通信矩陣的設計上,較短的報文可有效降低延時。

-

抖動對比

報文接收端最小延時和最壞延時表征了報文周期的變化范圍,經過兩個測試環境的驗證,可以得出10BASE-T1S與CANXL的抖動對比:

表格中縱向數值為接收報文周期相對于發送報文周期的變化率,觀察圖中數據,可以發現與延時測試類似,發送長報文時,10BASE-T1S數據周期抖動較大,CANXL比10BASE-T1S抖動情況小。發送短報文時,10BASE-T1S數據周期抖動明顯降低,且略微優于CANXL。抖動驗證同樣印證了相同的結論,即在10BASE-T1S通信矩陣的設計上,較短的報文可有效降低延時。

以上是從網絡分析的角度,在負載率、時延和抖動層面上對10BASE-T1S與CANXL兩種技術進行對比以及結果分析。在進行10BASE-T1S及CANXL總線設計時,可參考以上思路進行優化。但需要注意的是,上述網絡分析是基于簡化后的場景進行的,實際應用場景會更加復雜,需要在設計階段進行完整、全面的仿真模擬分析。更多信息參見《驅動下一代E/E架構的神經脈絡進化-10BASE-T1A》。

經緯恒潤作為OPEN聯盟會員和AUTOSAR聯盟的高級合作伙伴,長期為國內外各大OEM和供應商提供涵蓋TCP/IP、SOME/IP、DoIP、AVB、TSN、DDS等技術領域的設計和測試咨詢服務,積極研發和探索車載網絡前沿技術的工程應用。通過多個項目的實踐經驗,已建立了高質量、本土化的設計與測試一體化解決方案,為整車網絡架構提供可靠支持。

了解更多:請致電010-64840808轉6117 或發送郵件至market_dept@hirain.com(聯系時請說明來自博客園)

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號