1、什么是網絡

計算機網絡(簡稱為網絡)由若干節點(node)和連接的鏈路組成。網絡中的節點可以是計算機、集線器、交換機或路由器等。

2、網絡的作用是什么

網絡最終為了解決的問題——資源共享(軟件資源、硬件資源、信道資源)。

3、網絡的拓撲圖

終端、介質、網絡設備

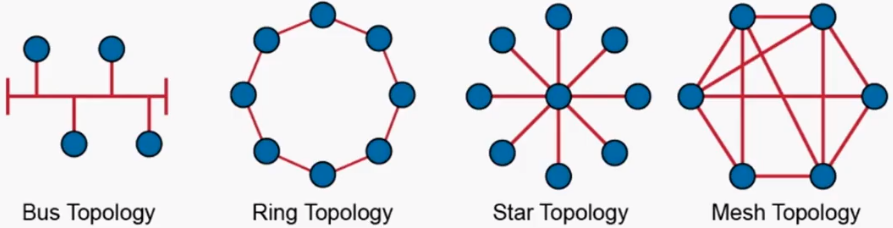

(2)計算機網絡的主要拓撲結構類型

1)總線型拓撲結構

使用集線器連接若干臺計算機組成的網絡。(只要使用了集線器,那么連接而成的網絡就是總線型的)

2)環型拓撲結構

使用令牌環的介質連接而成的網絡就是環形結構的。

3)星型拓撲結構

如果是二層連接,中間的結構就是交換機,把若干臺主機連接在一起;如果是三層連接,中間的結構就是路由器,把若干臺主機連接在一起。

4)互連拓撲結構

多Hub(集線器)冗余的拓撲結構,防止單點故障導致網絡癱瘓。

4、網絡的分類

(1) 按作用范圍分

PAN(個人局域網)、LAN(局域網)、MAN(城域網)、 WAN(廣域網)。

(2) 按網絡的使用者分

公用網(public network)、專用網(private network)

互連網(internetwork或internet)

1、什么是互連網

網絡之間通過路由器連起來,這就構成了一個覆蓋范圍更大的計算機網絡。這樣的網絡稱為互連網(internetwork或internet)。互連網是“網絡的網絡”。

互聯網(Internet)

1、什么是互聯網

internet(互連網)是一個通用名詞,它泛指由多個計算機網絡互連而成的計算機網絡;Internet(互聯網或因特網)則是一個專用名詞,它指當前全球最大的、開放的、由眾多網絡相互連接而成的特定互連網,它采用TCP/IP協議族作為通信的規則,且其前身是美國的ARPANET

計算機網絡的性能指標

1、速率

網絡技術中的速率指的是數據的傳送速率,它也稱為數據率(data rate)或比特率(bit rate)。速率是計算機網絡中最重要的一個性能指標。速率的單位是bit/s(比特每秒)(或b/s,有時也寫為bps,即bit per second)。當數據率較高時,就常常在bit/s的前面加上一個字母。例如,k(kilo)=10^3=千,M(Mega)=10^6=兆,G(Giga)=10^9=吉,T(Tera)=10 ^12 =太,P(Peta)=10^15=拍,E(Exa)=10^18=艾,Z(Zetta)=10^21=澤,Y(Yotta)=10^24=堯。

2、帶寬

帶寬本來是指某個信號具有的頻帶寬度。在計算機網絡中帶寬用來表示網絡中某通道傳遞數據的能力,因此網絡帶寬表示在單位時間內網絡中的某信道所能通過的“最高數據率”,單位就是數據率的單位bit/s,是“比特每秒”。

3、吞吐量

吞吐量表示在單位時間通過某個網絡(或信道、接口)的實際的數據量。吞吐量受網絡帶寬或網絡的額定速率的限制。對1Gbit/s的以太網,其實際的吞吐量可能只有100Mbit/s,或更低。有時吞吐量還可以用每秒傳送的字節或幀數來表示。

4、時延

時延是指數據(一個報文或分組,甚至比特)從網絡(或鏈路)的一端傳送到另一端所需要的時間。有時也稱為延遲或遲延。

總時延=發送時延+傳播時延+處理時延+排隊時延。

(1)發送時延

發送時延是主機或路由器發送數據幀所需要的時間,也叫傳輸時延。發生在機器內部的發送器中(一般就是發生在網絡適配器中),與傳輸信道的長度(或信號傳送的距離)沒有任何關系。

(2)傳播時延

傳播時延是電磁波在信道中傳播一定的距離需要花費的時間。計算公式:傳播時延=信道長度(m)/電磁波在信道上的傳播速率(m/s)。發生在機器外部的傳輸信道媒體上,與信號的發送速率無關。信號傳送的距離越遠,傳播時延就越大。

(3)處理時延

主機或路由器在收到分組時要花費一定的時間進行處理,例如分析分組的首部、從分組中提取數據部分、進行差錯檢驗或查找適當的路由等。

(4)排隊時延

分組在經過網絡傳輸時,要經過許多路由器。但分組在進入路由器后要先在輸入隊列中排隊等待處理。在路由器確定了轉發接口后,還要在輸出隊列中排隊等待轉發。排隊時延的長短往往取決于網絡當前的通信量。

5、時延帶寬積

時延帶寬積=傳播時延?帶寬,鏈路的時延帶寬積又稱為以比特為單位的鏈路長度。

6、往返時間

在計算機網絡中,往返時間RTT也是一個重要的性能指標。這是因為在許多情況下,在互聯網上的信息不僅僅單方向傳輸而是雙向交互的。

7、利用率

利用率有信道利用率和網絡利用率兩種。信道利用率指出某信道有百分之幾的時間是被利用(有數據通過)。完全空閑的信道的利用率是零。網絡利用率則是全網絡的信道利用率的加權平均值。信道利用率并非越高越好。這是因為,根據排隊論的理論。當某信道的利用率增大時,該信道引起的時延也就迅速增加。D=D0/(1-U),D表示網絡當前的時延,D0表示網絡空閑時的時延,U表示利用率。

計算機網絡的非性能特征

費用、質量、標準化、可靠性、可擴展性和可升級性、易于管理和維護

OSI模型(開放式系統互聯通信參考模型)

1、第一層:物理層(Physical Layer)

物理層在局部局域網上傳送數據幀(data frame),所傳數據的單位是比特,對應的實體是傳輸介質,它負責管理計算機通信設備和網絡媒體之間的互通。包括了針腳、電壓、線纜規范、集線器、中繼器、網卡、主機適配器等。

2、第二層:數據鏈路層(Data Link Layer)

數據鏈路層所傳數據的單位是幀,對應的實體是交換機,數據鏈路層負責網絡尋址、錯誤偵測和改錯。當表頭和表尾被加至數據包時,會形成幀。數據鏈表頭(DLH)是包含了物理地址和錯誤偵測及改錯的方法。數據鏈表尾(DLT)是一串指示數據包末端的字符串。例如以太網、無線局域網(Wi-Fi)和通用分組服務(GPRS)等。分為兩個子層:邏輯鏈路控制(logic link control,LLC)子層和介質訪問控制(media access control,MAC)子層。

3、第三層:網絡層(Network Layer)

網絡層所傳數據的單位是分組或包,對應的實體是路由器,網絡層決定數據的路徑選擇和轉寄,將網絡表頭(NH)加至數據包,以形成分組。網絡表頭包含了網絡數據。例如:互連網協議(IP)等。

4、第四層:運輸層(Transport Layer)

運輸層所傳數據的單位是報文段,對應的實體是主機,運輸層把傳輸表頭(TH)加至數據以形成數據包。傳輸表頭包含了所使用的協議等發送信息。例如:傳輸控制協議(TCP)等。

5、第五層:會話層(Session Layer)

會話層對應的實體是應用程序,負責在數據傳輸中設置和維護計算機網絡中兩臺計算機之間的通信連接。

6、第六層:表示層(Presentation Layer)

表示層負責數據轉換,把數據轉換為能與接收者的系統格式兼容并適合傳輸的格式,并實現對數據的加密。

7、應用層(Application Layer)

應用層所傳輸數據的單位是報文

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號