穿越錢塘江:一條高鐵隧道背后的技術挑戰

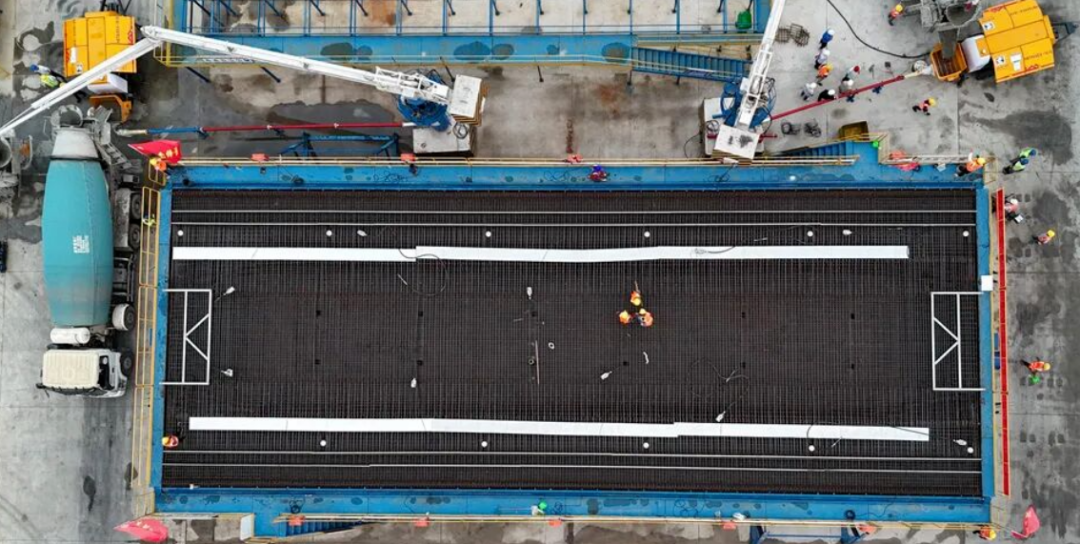

?2025年9月10日,中鐵四局二公司杭州機場高鐵站前5標柯橋制梁場首榀箱梁順利澆筑,標志著鐵路箱梁預制施工正式拉開序幕,工程建設全面進入實體施工新階段。

▲現場圖片(圖源:越牛新聞)

這一節點不僅意味著杭州機場高鐵在土建施工上實現關鍵突破,也為后續線路鋪軌、站房建設、系統安裝創造了條件。作為連接杭州蕭山國際機場、滬杭甬高鐵、杭紹臺高鐵和杭溫高鐵的重要紐帶,該項目全長約85公里,橋隧比高達98%,是長三角城際鐵路網的戰略性通道以及“軌道上的長三角”的重要項目。

在全線控制性工程中,錢塘江隧道建設尤為引人關注。由我國自主研發的“錢塘號”超大直徑泥水平衡盾構機負責掘進,已在今年8月取得重大進展。

錢塘江隧道被譽為“錢江高鐵第一隧”。這是國內首條下穿錢塘江的高鐵隧道,全長5328米,其中盾構掘進段3704米,最大埋深49.2米,承受最大水土壓力4.5巴,地質條件復雜,上覆軟土層占比超過80%。

盾構掘進需穿越粉質黏土、粉砂和復合地層,還要應對潮汐引起的水位周期性波動,對開挖面土壓、同步注漿壓力、管片拼裝精度提出極高要求。施工既要控制地表沉降,在江北大堤處穿越國家級重點文物保護單位魚鱗石塘,又要保證盾構機推進過程的連續性和安全性,技術難度和風險系數均處于國內同類工程的高位水平。

在這樣一個多變量、強耦合的系統中,任何一個控制參數的偏差都可能引發連鎖反應:

-

土壓過低導致開挖面失穩,過高則引起地表隆起甚至刀盤卡死;

-

注漿不足易造成管片脫空,過量又會增加地層應力,誘發二次沉降。

此類工程不僅建設周期長、施工難度高,而且一旦出現風險,代價極為昂貴。每一次參數調整、每一次突發情況處置,背后都是巨額的時間成本和資源消耗。與航空航天、核電等其他高風險行業類似,超大直徑盾構隧道施工對可靠性和安全性的要求近乎苛刻,任何一次失誤都可能帶來不可逆的后果。因此,在進入現場施工之前,通過虛擬手段對設計方案、應急策略進行充分驗證,成為控制風險、降低成本的關鍵途徑。

在工程建設和工業控制領域,已有成功先例證明這一思路的可行性。2023年2月,仿真控制器在上海地鐵3號、4號線的改造項目中實現落地試運行,研發人員能夠在真實OC硬件尚未制造之前,就完成OC系統的硬件設計、軟件功能和系統性能驗證,并在發現設計缺陷后及時優化,使研發迭代次數顯著減少,將研發周期從約半年壓縮至兩個月左右,節省了大量人力和資源投入。

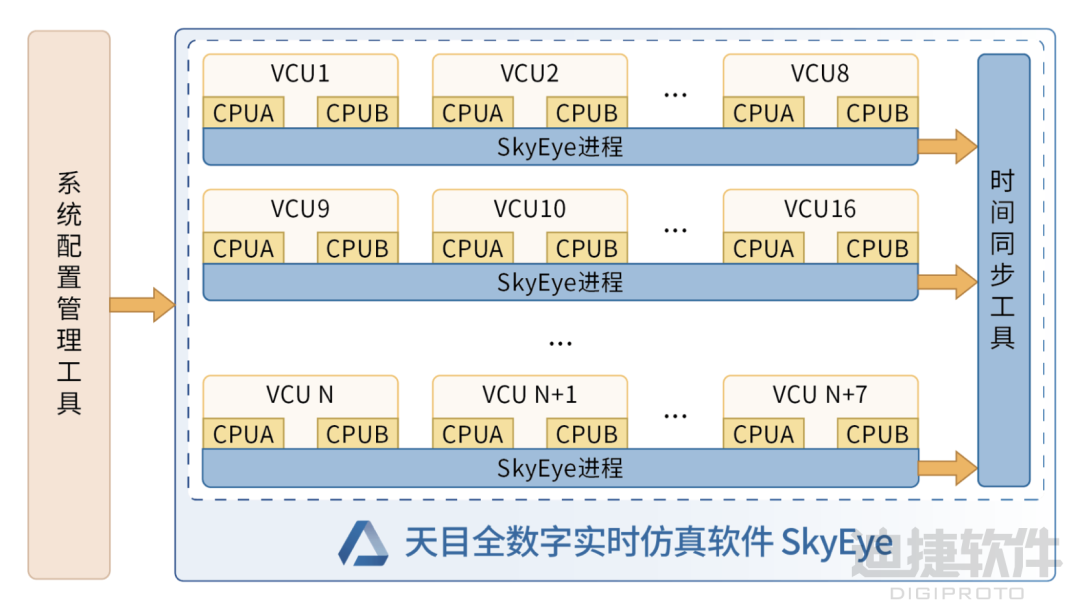

這套系統的底層仿真能力正是由天目全數字實時仿真軟件SkyEye提供。作為一款面向嵌入式系統的行為級硬件仿真平臺,SkyEye不僅支持多架構處理器的高性能仿真,還具備可視化建模能力,能夠在物理硬件尚未制造的前提下,從指令執行、外設響應到總線通信實現高保真還原。SkyEye為控制器仿真方案提供了處理器級建模、虛擬多模塊協同、時序同步等核心能力,成為支撐復雜嵌入式控制系統數字樣機實現的關鍵基礎平臺。

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號