使用Vite創建一個動態網頁的前端項目

1. 引言

雖然現在的前端更新換代的速度很快,IDE和工具一批批的換,但是我們始終要理解一點基本的程序構建的思維,這些環境和工具都是為了幫助我們更快的發布程序。筆者還記得以前寫前端代碼的時候,只使用文本編輯器,然后在瀏覽器中刷新就可以了。對于純前端項目,其實這樣也是很方便的。不過一旦涉及到文件資源訪問的問題就麻煩了,因為瀏覽器的安全限制,不能訪問域以外的資源。那么你就需要將其部署到Web服務器中,這意味著你要起個服務器。另外,調試的時候也要每次都刷新頁面;第三方依賴包的引入也是問題,需要自己去管理,然后進行引入。于是,像Vite這樣的前端開發與構建工具就出現了,它可以幫助你將上述這些步驟自動化處理,加快你的前端程序的編程效率。這里筆者就總結一下如何使用Vite創建動態網頁的前端項目。

2. 操作

首先,安裝Node.js和npm。Node.js是JavaScript 的運行時環境,npm是一個包管理和任務運行工具,安裝過程比較簡單,這里就不復述了。

接下來,選擇一個文件夾,在終端中運行以下命令來創建項目:

npm create vite@latest my-native-js-app

這時,終端會讓你選擇一個框架:

> npx

> create-vite my-native-js-app

|

* Select a framework:

| > Vanilla

| Vue

| React

| Preact

| Lit

| Svelte

| Solid

| Qwik

| Angular

| Marko

| Others

—

這里筆者選擇使用Vanilla,表示使用原生的模板,不使用任何框架。接下來,終端會讓你選擇使用TypeScript還是JavaScript:

> npx

> create-vite my-native-js-app

|

o Select a framework:

| Vanilla

|

* Select a variant:

| > TypeScript

| JavaScript

—

這里筆者選擇使用JavaScript。然后等待一會兒,前端項目就創建完成了,如下所示:

> npx

> create-vite my-native-js-app

|

o Select a framework:

| Vanilla

|

o Select a variant:

| JavaScript

|

o Scaffolding project in C:\Work\js\my-native-js-app...

|

— Done. Now run:

cd my-native-js-app

npm install

npm run dev

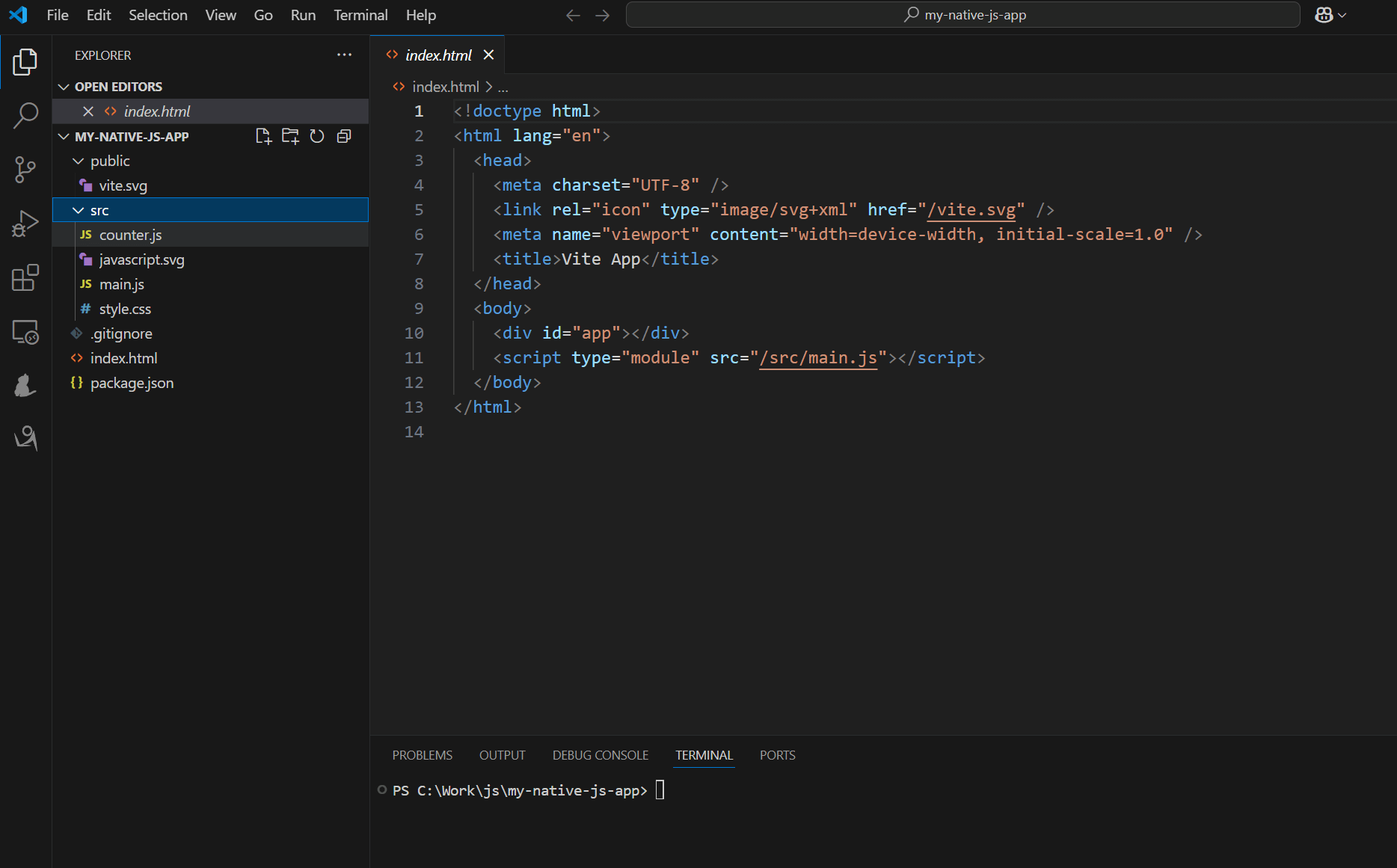

雖然可以接著使用終端,但這時就可以使用VS Code接管項目了。通過VS Code打開my-native-js-app文件夾,并啟動終端,如下圖所示:

在終端執行指令:

npm install

這一步是為了安裝第三方依賴庫。一般來說,如果你開始一個新的項目,這一步是必須的。當然依賴庫安裝完成后,如果后續依賴庫沒有變動,就不需要執行這一步了。

此時的項目的文件組織如下所示:

my-native-js-app

├── public

│ └── vite.svg

├── src

│ ├── counter.js

│ ├── javascript.svg

│ ├── main.js

│ └── style.css

├── index.html

└── package.json

這里的package.json文件是npm的核心配置文件,如下所示:

{

"name": "my-native-js-app",

"private": true,

"version": "0.0.0",

"type": "module",

"scripts": {

"dev": "vite",

"build": "vite build",

"preview": "vite preview"

},

"devDependencies": {

"vite": "^6.3.5"

}

}

主要作用有兩個:

- 依賴管理。dependencies字段和devDependencies字段,其中dependencies字段是項目需要的依賴庫包,devDependencies構建項目需要的依賴庫包。執行

npm install就是根據這兩個字段中的值自動安裝響應的依賴包。 - 執行任務腳本。scripts字段,通過自定義命令來執行跟構建相關的任務,這里的dev、build和preview就是最基礎和常用的三個指令。

dev就是執行指令:

npm run dev

表示在開發環境中啟動服務器,終端一般會有如下提示:

> my-native-js-app@0.0.0 dev

> vite

VITE v6.3.5 ready in 500 ms

? Local: http://localhost:5173/

? Network: use --host to expose

? press h + enter to show help

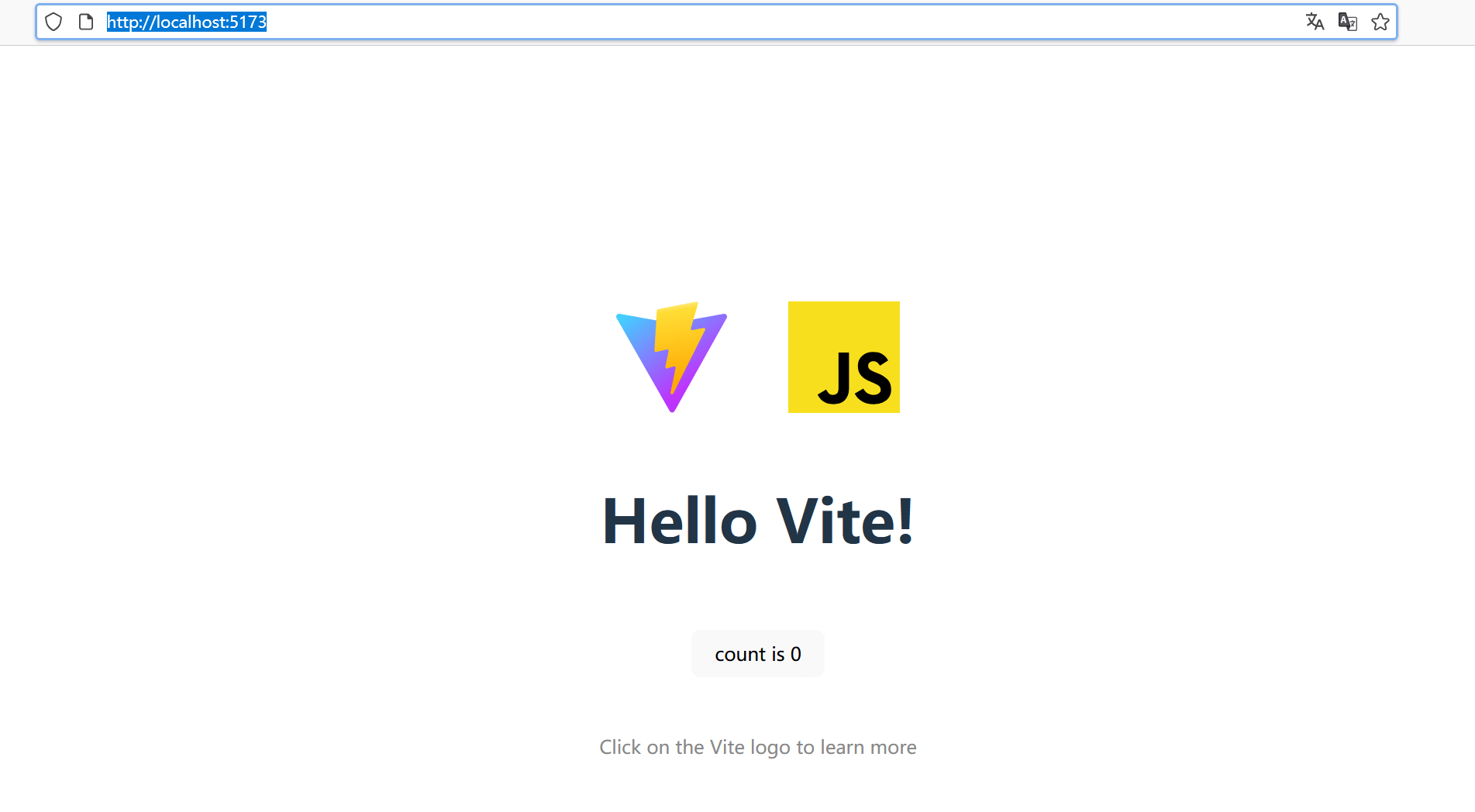

在瀏覽器中訪問地址:http://localhost:5173/ ,可以看到頁面中顯示了一個基礎的HTML +JS示例,如下所示:

另外兩個指令主要是為了實際發布時使用:

npm run build構建項目代碼,比如壓縮、拼接、混淆等。npm run preview發布經過構建后的代碼項目。

3. 解析

這個示例JS項目不僅僅是個歡迎頁面,甚至還是個動態頁面:可以對鼠標點擊的次數計數。那么我們就來稍微解析一下其中的代碼。首先是index.html:

<!doctype html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8" />

<link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/vite.svg" />

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

<title>Vite App</title>

</head>

<body>

<div id="app"></div>

<script type="module" src="/src/main.js"></script>

</body>

</html>

可以看到這個HTML頁面并沒有顯示在界面的元素,因為這些元素都是通過JS動態加載上來的。另外,要注意的是這里的

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

是用來兼容高分屏的,具體可以參看筆者的文章《HTML頁面關于高分屏的設置》。可以看到即使是這個最簡化的示例都把這個元數據標簽帶上了,因為現在使用高分屏的設備已經非常多了。

接著我們來看一下main.js:

import './style.css'

import javascriptLogo from './javascript.svg'

import viteLogo from '/vite.svg'

import { setupCounter } from './counter.js'

document.querySelector('#app').innerHTML = `

<div>

<a target="_blank">

<img src="${viteLogo}" class="logo" alt="Vite logo" />

</a>

<a target="_blank">

<img src="${javascriptLogo}" class="logo vanilla" alt="JavaScript logo" />

</a>

<h1>Hello Vite!</h1>

<div class="card">

<button id="counter" type="button"></button>

</div>

<p class="read-the-docs">

Click on the Vite logo to learn more

</p>

</div>

`

setupCounter(document.querySelector('#counter'))

這段代碼的主要意思也就是剛才說的,查詢#app元素,并填充HTML字符串,也就是這個頁面是先顯示HTML,再通過js動態加載元素到頁面中。

另一個有意思的點是這里的導入:

import './style.css'

import javascriptLogo from './javascript.svg'

import viteLogo from '/vite.svg'

其實并不是原生JS的行為,而是Vite提供的。這其實也體現了一種思想,HTML、CSS和JavaScript三者來說,JavaScript才是最主要的,css樣式和HTML頁面都可以通過JavaScript來生成。

再來看下counter.js:

export function setupCounter(element) {

let counter = 0

const setCounter = (count) => {

counter = count

element.innerHTML = `count is ${counter}`

}

element.addEventListener('click', () => setCounter(counter + 1))

setCounter(0)

}

函數實現很簡單,就是個簡單的計數功能。不過要注意的是這里的export function setupCounter(element) 使用的是JavaScript ES6(ECMAScript 2015)中的模塊導出語法,表示將setupCounter這個函數導出。在main.js中則進行導入:

import { setupCounter } from './counter.js'

setupCounter(document.querySelector('#counter'))

4. 結語

之所以選擇使用原生JS項目沒有使用框架,是因為筆者想研究一下比較底層的實現,以及對比體會一些框架的設計思路。當然不能重復造輪子,但是也不能離開這些輪子就啥都不會了,理解一些更深層次、更底層的東西,有助于我們更新換代,使用更好的輪子。

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號