[T.12] 團隊項目:Alpha 階段項目展示

| 項目 | 內容 |

|---|---|

| 這個作業屬于哪個課程 | 2025年春季軟件工程(羅杰、任健) |

| 這個作業的要求在哪里 | [T.12] 團隊項目:Alpha 階段項目展示 |

| 我在這個課程的目標是 | 學習軟件工程的基礎知識,和團隊成員們實踐各種軟件工程的方法與流程,開發一個讓我們值得驕傲的項目 |

| 這個作業在哪個具體方面幫助我實現目標 | Alpha 階段項目展示 |

團隊成員與分工簡介

- 范興堃

- 參與任務:

- 選題(調研與可行性分析)

- 整體架構設計(協同完成)

- 工具調研:(協助執行)

- 流程構想(主責)

- 數據庫設計(主責)

- 吳佳峻

- 參與任務:

- 選題及需求分析(獨立)

- 整體架構(協同完成)

- 前端移動端適配(多端實現)

- MCP協議支持探索(獨立)

- 工具調研:(主責執行)

- 流程構想(協同執行)

- 葉佩霖

- 參與任務:

- 選題(調研)

- 前端適配(響應式設計)

- 學習 React 和 Ragflow 前端架構(主要負責人)

- 搭建RAGnarok前端(主要負責人)

- 林宇浩

- 參與任務:

- 選題(調研)

- 前端適配(響應式開發)

- 文件切分(新增,獨立負責)

- 后端組件對接(協作執行)

- 熊曉焜

- 參與任務:

- 選題(調研)

- 前端適配(移動端開發協同)

- embedding(優化和聯調)

- 后端組件對接(協作執行)

- 鐘芳梽

- 參與任務:

- 選題(調研)

- 向量庫+Retrieve 模塊(獨立負責)

- Qdrant(框架搭建與功能完善)

- 后端組件對接(協作執行)

- 陳敘傳

- 參與任務:

- 選題(調研)

- 用戶提問 + LLM 模塊(獨立完成)

- 后端組件對接(協作執行)

- 優化 LLM 異步調用性能

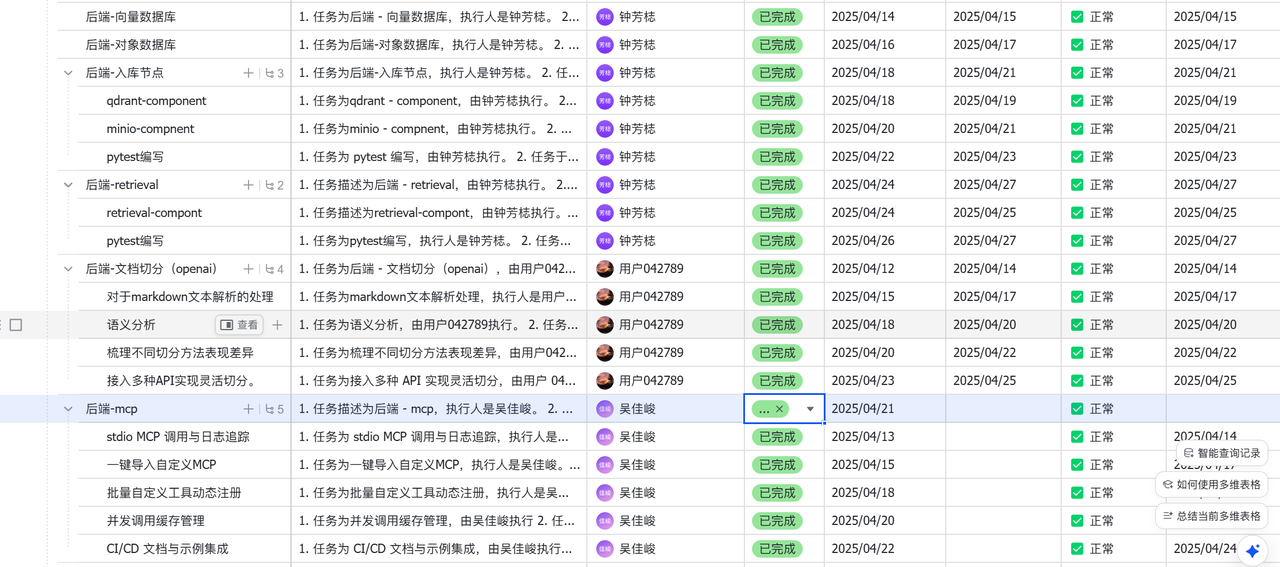

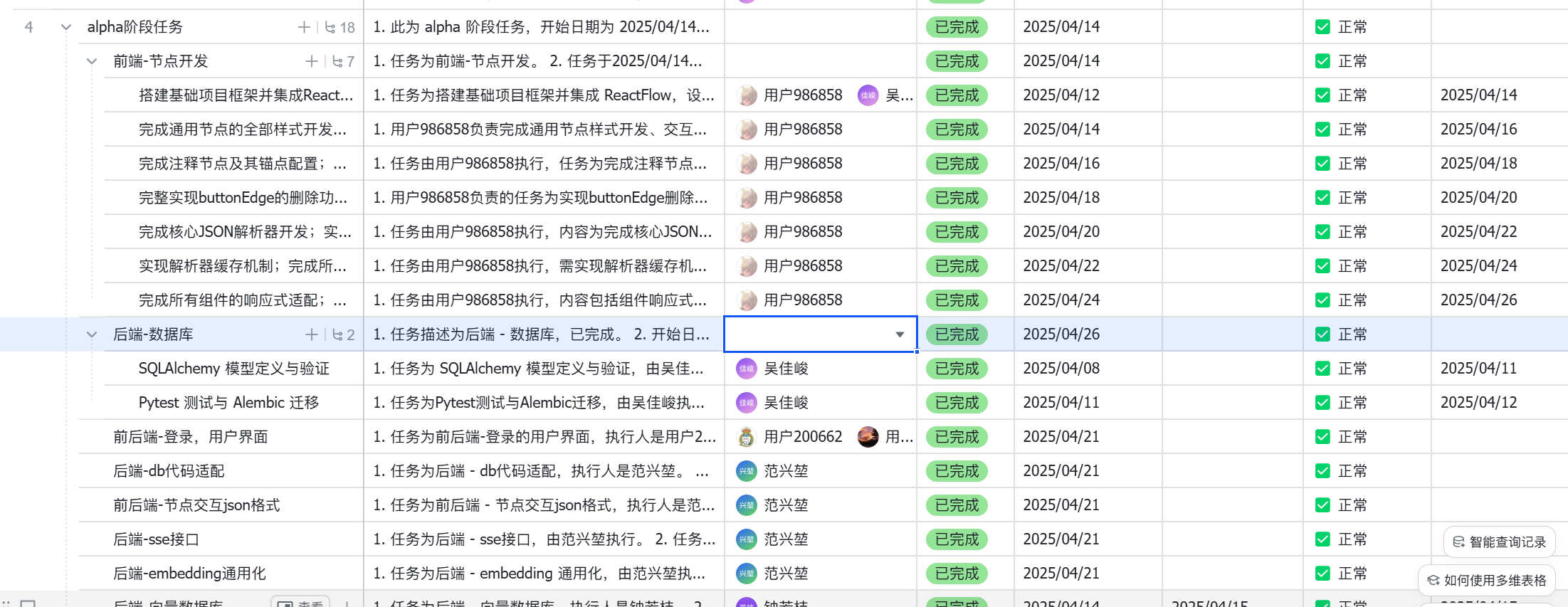

項目管理

1. 任務管理工具

- 飛書多維表格:記錄和跟蹤所有任務的信息,包括任務標題、描述、執行人、開始與截止日期、預估工時、實際進展、依賴關系等。

2. 任務分解方法

- WBS(工作分解結構)方法:項目目標首先被拆解為高層次的任務,再根據任務的重要性和復雜性進一步細化為具體的、獨立的、短時的子任務。

- 任務粒度控制:通過拆解任務為短時、可執行的小任務,可以確保每個子任務能夠在短時間內完成,降低任務的復雜度與不確定性。

3. 進度記錄與跟蹤

- 飛書多維表格進度更新:所有任務及子任務的進度信息都記錄在飛書多維表格中,包括任務描述、負責人、實際完成情況、任務進展等。

- 定期進度更新:團隊定期進行進度更新(如每日或每周),通過飛書進行共享,形成動態的任務進度圖表。這有助于團隊及時了解各自任務的完成情況,保持整體協調。

4. 動態調整機制

- 實時反饋與調整:項目經理(PM)根據團隊成員的反饋、開發過程中的實際情況對任務的預估工時、依賴關系以及任務分配進行動態調整。

典型用戶場景與軟件滿足方式

本項目RAGnarok面向B端企業用戶和C端個人用戶兩大核心用戶群體,針對其實際使用需求和目標,系統在功能、架構和使用體驗等方面做了明確設計,以滿足典型應用場景下的業務與個人智能問答需求。

一、B端企業用戶典型場景

1. 應用背景

企業IT部門或業務團隊希望構建專屬的智能問答系統,用于客服支持、知識管理、內部知識庫問答、員工培訓等場景,需保障數據安全、知識隔離、系統集成能力。

2. 典型用戶畫像

- 企業IT經理、架構師、系統管理員

- 對接平臺的第三方服務集成商

- 企業知識庫維護人員

3. 典型用戶場景

場景:某大型企業搭建內部智能問答助手,支持員工在內部系統中提問業務流程、制度政策、技術文檔。

用戶操作流程:

- 企業通過RAGnarok部署私有化實例,上傳結構化/非結構化文檔至私有知識庫。

- 使用模塊化Pipeline配置:文檔檢索 → 智能排序 → LLM問答生成。

- 系統通過MCP協議對接企業已有系統(如OA或CRM)以獲取動態信息。

- IT管理員設定訪問權限,多租戶模式保障不同部門數據隔離。

4. 軟件滿足方式

| 功能模塊 | 滿足點說明 |

|---|---|

| 私有化部署 & 多租戶架構 | 確保企業數據安全,支持不同部門獨立使用與管理知識庫 |

| MCP接口協議 | 統一數據上下文結構,簡化與企業現有系統的集成工作 |

| 流水線(Pipeline)編排 | 企業可自定義問答流程,靈活適應業務場景變化 |

| 權限與審計管理 | 提供用戶權限分級與操作日志,滿足企業合規要求 |

| 運維監控 & 調試工具 | 保障系統穩定運行,支持快速故障定位與性能調優 |

5. 效果

- 快速構建面向員工或客戶的問答系統,縮短部署周期

- 強化內部知識共享與工作效率

- 降低技術集成與維護成本,提高系統安全性和穩定性

二、C端普通用戶典型場景

1. 應用背景

個人用戶希望借助RAG技術便捷獲取知識答案,例如進行日常知識查詢、學習輔助、工作參考等,追求高效、準確、無需技術門檻的使用體驗。

2. 典型用戶畫像

- 學生、自由職業者、知識工作者、AI興趣愛好者

- 對LLM技術感興趣但無開發能力的用戶

3. 典型用戶場景

場景:用戶希望快速查詢某個專業術語、撰寫資料或整理文獻摘要,通過RAGnarok平臺完成這一過程。

用戶操作流程:

- 用戶注冊并創建個人知識庫,上傳PDF、網頁、筆記等內容。

- 在界面中輸入問題,系統使用內置Pipeline完成檢索增強問答。

- 系統提供回答結果,并列出參考文檔與出處。

- 用戶收藏、反饋或分享回答結果,形成個性化歷史記錄。

4. 軟件滿足方式

| 功能模塊 | 滿足點說明 |

|---|---|

| 開箱即用的可視化界面 | 無需編碼,即可上傳文檔、提問并獲取回答 |

| 智能問答 + 引用文檔呈現 | 保證答案可追溯,提高信任度與實用性 |

| 個性化知識庫 | 用戶可構建屬于自己的語義庫,提升問答的相關性 |

| 查詢歷史與推薦機制 | 根據用戶行為進行答案推薦與內容優化 |

| 簡潔交互體驗 | 面向C端設計的界面與流程,適配移動端與Web端 |

5. 效果

- 快速獲得準確、上下文相關的答案,無需自行查閱文檔

- 可持續構建個人知識體系,助力學習與工作

- 用戶體驗友好,無需任何技術背景即可使用

RAGnarok?的殺手級功能與差異化亮點

(對比 Dify / Haystack / RAGFlow 等主流競品)

| 維度 | RAGnarok 核心能力 | 競品現狀 | 差異化價值 |

|---|---|---|---|

| 標準化對接(80%) | 原生支持 MCP 協議- “萬能插頭”式標準- 既可作為 MCP Client 調用外部工具,也能作為 MCP Server 把知識庫能力共享給其它 Agent | ? Dify / RAGFlow:僅自有 REST? Haystack:自行封裝連接器 | 徹底消除“每接一個數據源就改一次代碼”的痛點,形成可組合、可互聯的 AI 生態 |

| RAG 邏輯細分(100%) | Pipeline 顆粒級可編排- 檢索 → 過濾 → Rerank → LLM → 后處理… 塊級拖拽- 串并行、條件分支、循環、斷點調試 | ? Dify:可視化流程但節點種類有限、不可并行? Haystack:需寫 Python 腳本? RAGFlow:主流程固定 | 像“搭積木”一樣自定義任意深度的 RAG & Agent;復雜業務鏈路不再受限 |

| 高級檢索(0%) | - 混合搜(向量 + BM25)- 可插拔 Cross?Encoder Rerank- 跨庫調度與去重 | ? Dify:主打跨庫,單庫精準度一般? Haystack:需自行配置 Rerank? RAGFlow:高精度但慢 | 在保留跨庫廣度的同時給出專業級精準度,滿足金融 / 法律等高要求場景 |

| 知識庫多租戶 & 安全(50%) | - 公私庫 + 租戶隔離- 條目級權限 & 字段加密 | 多數競品僅簡單分庫或需企業版 | 企業可放心私有化部署;同一實例服務多業務線 SaaS 化無障礙 |

| 實時可觀測性(50%) | 全鏈路調試儀表盤- 中間結果逐步展示- WebSocket 秒級推送- 斷點運行 / 參數熱調 | 大多僅日志或簡單 Console | 開發者 DX 大幅提升,定位“幻覺”、檢索不準等問題只需幾分鐘 |

| 開發者友好(80%) | - Python SDK + 細粒度子模塊- MIT / Apache?2.0 友好開源- Docker 一鍵起 | ? Dify:License 對商業有約束? Haystack:代碼型,上手門檻高 | 既“開箱即用”,又能拆成庫嵌入現有系統,商業化不背包袱 |

| 擴展方式(50%) | MCP + 自定義組件雙軌- 插件即服務- 支持把本地腳本包裝成 MCP 工具 | 競品多依賴內建接口 | 未來新模型 / 新數據庫不改核心,只加一個組件即可熱插拔 |

一句話總結

RAGnarok 把 RAG 做成了“可編排的樂高套裝”,再加上 MCP 這把“USB?C 通用插頭”,讓開發者和企業第一次可以 無鎖定、零膠水 地自由拼裝高精度、可觀測、可擴展的檢索增強智能體——這是現有任何單一 RAG 框架都無法同時做到的。

項目發布時的團隊努力

項目已完成alpha階段任務

- 邀請b端用戶進行試用,收集反饋

軟件工程質量

一、團隊代碼的軟件工程質量分析

- 架構設計清晰,模塊劃分合理

項目采用模塊化流水線(Pipeline)架構,具備高度可組合性和擴展性,支持企業用戶和個人用戶的多樣化需求。這種設計模式體現了良好的高內聚、低耦合理念,是現代軟件工程的典范結構。

- 高度關注安全性與可維護性

引入私有化部署、多租戶隔離、權限管理、審計機制等功能,體現了系統在安全合規性和運維可控性方面的嚴謹設計,符合企業級工程的質量標準。

- 支持自動化與標準化對接

通過 MCP 協議標準化數據上下文和系統接口,大大降低與外部系統的耦合度,提高了系統的可移植性和長期維護能力。

- 面向企業用戶的專業化體驗設計

系統界面與交互流程針對 B 端用戶進行專業化設計,支持多租戶管理、權限配置、模塊化知識庫配置與流程編排,滿足企業在數據安全、系統集成和操作效率上的需求,體現出企業級人機工程與可用性設計水準。

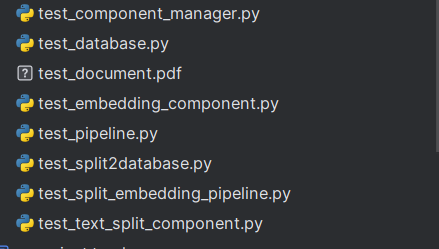

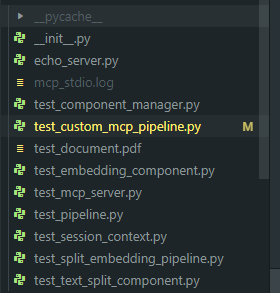

二、可用的數據或指標證明工程質量

為了更客觀地評估和證明團隊的軟件工程質量,可以從以下幾個維度引入數據支撐:

- 模塊測試

- 除了每一個組件都有自己的單元測試外還有流水線整體測試,保證單個組件正常運行的同時測試組件間的連通性;

- 目標覆蓋率應不低于 80%,關鍵模塊(如知識庫上傳、MCP接口)應達到 90%+;

- 架構一致性與接口規范性

? 使用Apifox 保障軟件工程質量

- 接口規范一致 接口即文檔,統一前后端理解,減少對接錯誤,變更自動同步。

- 自動化測試 支持接口測試用例與斷言校驗,發現邊界問題,保障接口穩定性。

- 前后端高效協作 提供 Mock 數據,前后端可并行開發,減少等待時間。

- 質量可視化 自動生成測試報告,覆蓋率可追蹤,便于問題定位與風險評估。

- 集成 CI/CD 流程 支持自動化測試接入流水線,實現每次構建前接口校驗,保障上線質量。

- 版本控制與協作度指標

- 使用 Git 倉庫進行版本管理;

- 所有代碼通過 Pull Request 審核機制,確保每次合并前經過同行評審,提升代碼質量與一致性。

- 提交記錄顯示多人頻繁貢獻代碼,PR(合并請求)流程規范,說明團隊協作良好、分工明確。

- 使用 uv 使依賴完全一致

? 使用 uv 提高了依賴管理與協作開發的工程質量,主要體現在以下方面:

- 構建環境統一:通過

uv.lock,每個開發者、CI/CD 服務器都使用完全一致的依賴版本,避免版本不一致的問題。 - 依賴安裝提速:大幅減少依賴安裝時間,提高開發效率和構建速度。

- 自動創建虛擬環境:簡化項目初始化步驟,降低新人上手門檻。

- 依賴安全與審計支持:便于后續接入安全掃描工具,確保依賴清潔可靠。

項目管理

團隊成員的簡介和個人博客地址

| 成員 | 介紹 | 個人博客地址 |

|---|---|---|

| 吳佳峻 | "你是項目的PM兼測試人員,負責捍衛cxc,fxk,lyh,xxk,ypl,zfz的頭發" | http://www.rzrgm.cn/wuyu666888 |

| 熊曉焜 | "你是一個后端開發工程師,喜歡古典樂和足球,希望寫出有序且優雅的項目" | http://www.rzrgm.cn/CrisXxk |

| 葉佩霖 | "你是一個前端開發工程師,想要捍衛銀河中的美" | http://www.rzrgm.cn/Idrila |

| 林宇浩 | "你是一個前端開發工程師,喜歡北冰洋,還是一名羽毛球愛好者" | http://www.rzrgm.cn/7111-lyh |

| 范興堃 | "你是項目的PM兼測試人員,熱愛滑雪" | http://www.rzrgm.cn/Poseidon-fan |

| 鐘芳梽 | "你是一個后端開發工程師,永遠對新的技術保持熱忱,希望能在這次合作中學習到更多的新技能" | http://www.rzrgm.cn/Wednesday-zfz |

| 陳敘傳 | "你是一個后端開發工程師,熱衷于一切釋放生產力的新技術,喜歡構建自動化工作流,你期待在團隊中與前端工程師、PM等其他團隊成員合作,共同創造出有價值的項目" | http://www.rzrgm.cn/cxccxc |

團隊項目管理

項目在開發過程中結合多種工具,實現了任務規劃清晰、進度追蹤高效、接口規范一致、環境統一部署,全面保障工程質量。

- 任務規劃與執行跟蹤:飛書文檔管理全流程

- 任務管理工具:使用 飛書多維表格 全程記錄任務標題、執行人、起止時間、預估工時與依賴關系,確保信息完整透明;

- 任務拆解方法:應用 WBS 將項目目標層層分解為短周期、可執行的子任務;

- 進度跟蹤機制:

- 所有進度實時更新至飛書表格;

- 定期共享(每兩天一次),形成 任務動態進度圖表;

- 項目經理根據實際情況進行工時與依賴動態調整。

- 版本控制與開發協作:GitHub 高效管理、同步團隊代碼倉庫

- 接口一致性與測試保障:Apifox 提升前后端協同效率

- 依賴管理與構建統一:uv 實現環境一致性

分工協作

分工協作方式:

團隊成員聽從PM進行任務分配,同時也按專業技能和學習意愿分工。

經驗與教訓:

-

經驗:

- 各自負責模塊,協同接口聯調,明確責任邊界;

- 鼓勵探索新技術并在組內分享(如 MCP 協議、Qdrant 向量庫)。

-

教訓:

- 前期接口定義不夠明確,導致后端聯調階段耗時較長

- 對部分功能定義模糊,讓人難以下手,進度推進緩慢

- 前端適配對多端兼容細節預估不足,影響初期演示進度

- 組件化不足時,成員之間代碼協作摩擦較大

溝通和對接

溝通方式:

- 線上同步:

- 日常通過飛書會議 + 群聊 + 多維表格協同;

- 每兩天舉行例會(線上或線下),進行階段回顧與下階段規劃。

- 異步溝通:

- 所有需求、任務進展、代碼接口文檔都統一記錄在飛書文檔與表格中;

- 代碼通過 Git 分支管理進行協同開發。

留存記錄:

- 飛書表格保留了完整的任務與進展信息;

- 代碼開發階段的接口文檔、提交記錄、版本更新均保留在 Git 倉庫與飛書知識庫中;

- 會議紀要與決策結論同步記錄在飛書文檔。

時間/質量/資源的平衡

- 前期任務粒度控制與優先級排序:使用 WBS 拆解任務,并按照關鍵路徑優先調配資源,提升整體效率;

- 動態調整與容錯機制:項目經理根據任務實際進展靈活調整優先級與人力配置,有效緩解關鍵路徑上的卡點問題;

- 階段性完成目標、邊做邊調:每完成一部分功能就盡快使用和測試,根據結果及時改進后續開發方向,避免方向偏離;

- 集中投入解決關鍵問題:在項目后期將精力集中到系統穩定性、功能完整性和團隊協作效率上,確保最終項目整體表現良好。

這種方式有助于在人員精力有限的情況下,保證演示功能的基本可用與系統結構的合理性。

實際進展情況

我們采用飛書文檔進行項目進度管理

項目管理工具(燃盡圖)如何反應真實狀態

通過與“理想燃盡線”的對比,燃盡圖能夠清晰反映項目是否按計劃推進:如果實際燃盡線大致貼合或低于理想線,說明項目進展順利;如果持續高于理想線,說明進度落后,存在任務積壓;而如果實際線長期沒有變化,說明團隊在某個階段可能遇到阻塞,進展停滯。

燃盡圖之所以能夠真實反映項目狀態,是因為它以每日任務完成數據為基礎,不依賴主觀判斷,具有高度透明性和可追蹤性。它不僅幫助團隊及時發現偏差、調整節奏,還能在沖刺回顧時提供依據,用于復盤哪些階段執行順利、哪些地方存在瓶頸,從而不斷優化開發流程。

項目進度管理工具(燃盡圖)反映真實性分析:

-

真實性方面:

- 燃盡圖反映了各成員提交的任務完成度,配合定期更新,能較真實地展示整體進度;

-

存在一定“美化”情況:

- 部分任務標為“完成”但仍有 bug 或未測試完全;

- 個別任務以“部分完成”狀態上報,但在圖表中仍計入“完成量”,可能掩蓋問題。

團隊角色與貢獻

| 名字 | 角色 | 團隊貢獻分 | 具體的、可衡量的、可驗證的貢獻 |

|---|---|---|---|

| 范興堃 | 架構與數據庫設計 | 54 | 負責數據庫結構設計,主導核心流程構想,參與架構方案制定與優化 |

| 吳佳峻 | PM & 技術骨干 & 工具集成 | 53.5 | 主導工具選型與集成,完成移動端適配,實現核心協議接入功能 |

| 葉佩霖 | 前端核心開發 | 53 | 搭建前端架構,完成主要頁面設計與組件開發,實現響應式布局 |

| 林宇浩 | 文件處理與前端協作 | 47.1 | 開發文件切分模塊,參與后端聯調 |

| 熊曉焜 | embedding、前端支持與博客管理 | 47.4 | 開發embedding模塊,參與前端開發、博客整理與發布 |

| 鐘芳梽 | 檢索模塊開發 | 48 | 開發 Retrieve 模塊、搭建 Qdrant 環境、參與后端聯調 |

| 陳敘傳 | 問答與模型調用 | 47 | 獨立完成問答模塊開發,優化大模型調用性能 |

用戶場景

1. 項目開發前的目標,預期的典型用戶場景,預期的功能描述

目標:

構建一個支持多租戶、私有化部署、模塊化Pipeline配置的RAG問答系統,服務B端企業用戶與C端個人用戶,滿足其智能問答和知識管理需求。

預期典型用戶場景:

- B端企業用戶:如企業IT部門希望構建內部智能問答助手,應用于客服、知識庫、員工培訓等,注重數據安全、系統集成和多部門隔離。

- C端個人用戶:如學生或自由職業者,用于查詢術語、文獻摘要、輔助寫作等,追求使用便捷和高質量問答體驗。

預期功能描述:

- 私有化部署、多租戶支持

- 模塊化問答流程配置(Pipeline)

- 知識上傳、引用溯源

- MCP協議系統集成

- 用戶權限管理、操作日志審計

- 可視化問答界面、個性化知識庫

2. 項目發布的功能(拷貝發布文檔),在哪里發布了軟件

發布功能包含:

- 私有化部署 & 多租戶架構

- MCP協議支持(系統對接)

- 模塊化Pipeline問答配置

- 可視化問答界面(C端界面)

- 支持結構化/非結構化文檔上傳與引用

- 用戶權限管理、日志審計

- 查詢歷史與個性化推薦機制

發布平臺:

在 GitHub上作為開源項目。

3. 項目發布后是否滿足了全部典型場景?剩下的為何沒有滿足?

是否滿足全部典型場景:

- 大部分典型場景已滿足:包括企業內部問答系統搭建、私有化部署、個性化知識查詢等。

- 尚未滿足的部分:

- 更復雜場景下的深度集成需求

- 移動端適配

- 高并發能力

原因推測:

- 開發周期和資源限制

- 用戶場景過于復雜或需二次定制開發

- 某些功能優先級較低或仍在測試階段

4. 項目發布后真正符合用戶需求了嗎?列出目標用戶使用產品的過程和評價

是否符合用戶需求:

- 大體上滿足了用戶需求,尤其是針對B端企業的系統集成、權限管理、私有化需求,以及C端用戶的低門檻、高效率問答體驗。

用戶使用過程與評價:

-

B端用戶使用流程:

- 企業部署系統 → 上傳資料 → 配置Pipeline → 對接內部系統 → 設置權限

-

C端用戶使用流程:

- 注冊賬號 → 上傳筆記/PDF → 提問 → 獲取答案和引用文獻 → 收藏/反饋

用戶日活

我們已經邀請了b端用戶進行試用,現階段用戶的活躍量不是很多,收集到的反饋也比較有限。

特色功能

1. 殺手級功能

RAGnarok 的殺手級功能是:

- MCP協議支持 + 可編排 RAG Pipeline 的雙組合:

- MCP協議支持讓 RAGnarok 成為可以雙向對接的“AI 萬能插頭”,既能調用外部智能體工具,也能將自身能力暴露給其它系統,突破了單一框架的封閉限制。

- 可編排的 RAG 流程設計支持顆粒級邏輯自由組合(檢索→過濾→重排→LLM調用→后處理等),以圖形化方式“搭積木”構建任意復雜任務流程。

與競品相比,Dify 的流程節點種類有限、不能并行;Haystack 需代碼腳本實現流程,RAGFlow 流程固定難拓展。RAGnarok 首次實現了零代碼、塊級組合的靈活性,同時還支持斷點調試、參數熱調等高級可觀測性。

2. 競品為何不具有這些功能

競品缺失原因:

- 生態封閉或設計初衷不同:如 Dify 更聚焦 C 端輕量體驗,不追求多智能體協作;Haystack 偏底層 NLP 工具包,缺乏“通用插件”理念;RAGFlow 固化流程,利于教學但缺乏生產級靈活性。

- 缺乏協議層標準(如 MCP)支持:競品大多是“孤島型”設計,無法與外部智能體生態打通。

我們的實現優勢:

- 架構前瞻性:在系統設計初期就將“模塊化、組合性、可擴展性”作為首要目標。

- 協議抽象層 MCP 的原生支持:團隊在系統集成與智能體通信方面積累較多經驗,能夠實現 RAG 與智能體的無縫協同。

- 前后端協同能力強:支持 WebSocket 實時鏈路追蹤、圖形化拖拽界面、后端可熱插拔調度器等技術難度較高的功能。

3. 團隊成員對這些功能的自我評價

自我評價:

- 核心目標已實現。

- MCP 協議集成效果優于預期,插件注冊和調用穩定性高,復用效率高。

- 拖拽式 RAG 設計在測試場景中實現了多流程并發與調試。

是否達標:

達到了預期目標

4. 用戶對這些功能的評價如何?是否認為這些功能富有特色,為什么?

用戶評價:

B端用戶普遍認為 MCP 插件機制與圖形化流程功能非常有用。特別是在多部門共享數據、分層權限配置與私有部署需求場景中更加靈活且安全。

用戶為何覺得功能富有特色:

- 之前嘗試過的工具無法兼容多個數據源或自定義工作流,而 RAGnarok 正好解決了這個痛點。

- MCP 協議的“即插即用”能力,幫助 IT 團隊快速打通原有系統與新 AI 能力,無需改動業務系統。

- 圖形化流程中每個步驟都能實時預覽中間結果,對調試和教學極具幫助。

軟件工程質量

1. 項目有完善的文檔嗎,是否有約定代碼規范?

項目具備完善的文檔體系和統一的代碼規范

- 使用 Apifox 進行接口文檔與測試管理,接口即文檔,前后端協作高效。

- 每個模塊和接口都有說明文檔,遵循統一的設計規范和接口約定。

- 所有代碼通過 Pull Request 審核機制,確保風格一致性與代碼質量。

2. 項目是否有出現代碼混亂、沒有注釋、沒有詳細文檔的問題?明年繼續開發會不會出現以上抱怨?

- 項目代碼組織良好,模塊劃分清晰。

- 代碼和接口的規范性能夠在聯調過程中確保。

- 每個模塊有文檔說明,新同學閱讀文檔和 PR 記錄能快速理解項目結構和開發規范。

3. 如果一個新學生在一臺新機器上想編譯并運行你的項目,能順利完成嗎?有什么樣的文檔能指導他?

可以順利完成,項目使用 uv 管理依賴,具備良好的可移植性:

- 項目配套提供

README和環境初始化腳本。 - 通過

uv自動創建虛擬環境,確保依賴版本一致、安裝過程簡潔。 - 有明確的啟動說明文檔,包括數據庫初始化、接口服務運行、前端調試等流程。

4. 項目是否有單元測試?測試用例數目、代碼覆蓋率等?

有明確的單元測試與流水線測試機制:

- 每個組件都具備單元測試。

- 流水線中集成了整體測試。

- 關鍵模塊和整體項目都能夠充分覆蓋。

**5. 項目是否采用了 CI/CD

- 集成自動化測試、接口校驗與構建流程。

- 每次提交觸發流水線進行接口測試與依賴校驗。

- 通過測試報告和覆蓋率工具確保上線版本質量。

6. 學到的經驗和教訓:Alpha 階段學到了什么?對軟件工程的經驗教訓?Beta 階段有什么計劃?

Alpha 階段經驗教訓:

- 模塊解耦性很關鍵:早期模塊間耦合度高,后期通過流水線架構大幅降低依賴,提高可測試性。

- 接口標準化帶來巨大收益:MCP 協議與 Apifox 使前后端協作更流暢。

- 可擴展性:如果沒有事先進行規劃未來擴展時會面臨許多困難。過早的決定或不充分的規劃可能導致需要重構系統。

Beta 階段計劃:

- 優化多租戶資源隔離與權限控制模塊。

- 前端的功能要繼續完善。

- 增加使用文檔與開發者指南,降低用戶與開發者上手門檻。

- 實現完整的持續部署流程,支持線上預覽與多環境切換。

- 需要改變項目的推廣方式,找到更多的用戶并且得到更多的反饋,尤其是C端。

項目一覽

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號