哈希表的底層原理

關于 HashMap

HashMap 是什么?

HashMap 是基于哈希表的數據結構,用于存儲鍵值對(key-value)

特點:鍵唯一,值可以重復,允許一個 null 鍵,多個 null 值

核心點:將鍵的哈希值映射到數組索引位置,利用數組+鏈表(Java1.8 之后為數組+鏈表+紅黑樹)來處理哈希沖突

哈希沖突是什么?怎么解決?

哈希沖突:當兩個不同的數經過哈希函數計算后得到了同一個結果,即他們會被映射到哈希表的同一個位置時,即稱為發生了哈希沖突。

常用的解決方法

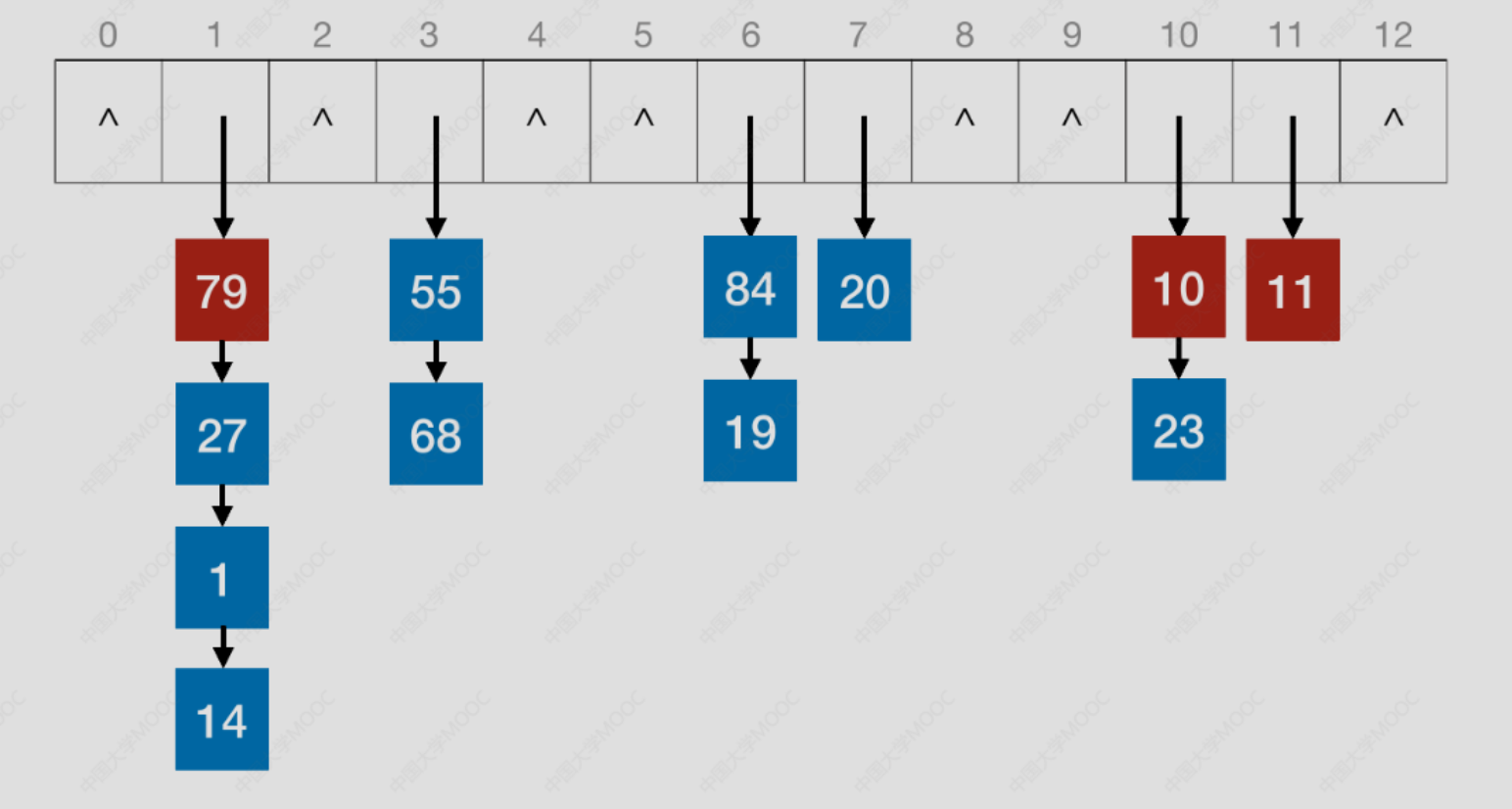

拉鏈法

使用鏈表或者其他數據結構來存儲哈希沖突的鍵值對,將它們鏈接在同一個哈希桶中。

把所有同義詞存儲在一個鏈表中

假設現在有一個哈希函數為H(key)=key%13

當發生哈希沖突的時候,會將新的鍵值對添加到鏈表中,當需要查找該值的時候,會先通過哈希函數找到桶,然后遍歷鏈表找到該值

開放定址法

在哈希表中尋找另一個位置(哈希桶)存放哈希鍵值對,而不是存放在鏈表中

常見的策略有:線性探測、平方探測、雙重三列、偽隨機序列

公式:

$$

H_i=(H(key)+d_i) % m

$$

參數介紹:

- H_i:發生第 i 次沖突的散列地址

- H(key):初始散列地址

- d_i:偏移量

- m:散列表的長度

線性探測:

- 逐一檢查下一個哈希桶(H(key)++),直到找到一個空桶為止

- 在線性探測

d_i相當于一個等差數列,d_i= 0,1,2,3,4….,m-1

平方探測:

利用平方探測公式逐漸增加偏移量檢查下一個哈希桶,直到找到一個空桶為止,公式為:

$$

d_i=i2,-(i2)

$$

例如

$$

d_i= 0^2, 1^2, -1^2, 2^2, -22,….,k2, -k^2; k <= m/2

$$

雙散列表:

公式:

$$

H_i=(hash1(key) + i*hash2(key)) % m

$$

$$

hash1(key)=key% m

$$

$$

hash2(Key)=PRIME - (key%PRIME)

$$

-

當第一個哈希函數發生沖突的時候,就會使用第二個哈希函數來尋找空的哈希桶,如此反復,直到找到空的哈希桶

-

偏移量

$$

d_i=i*hash2(key)

$$

哈希擴容

HashMap中的擴容是基于負載因子(load factor)決定的,散列表的平均查找長度依賴于負載因子a ,而不是n或者m

$$

負載因子 a = \frac{表中記錄數n}{散列長度m}

$$

負載因子a默認是0.75,也就是當表中記錄n(已存儲元素數量)超過散列長度的 75%,散列表就會發生擴容

當發生擴容的時候,HashMap的容量會擴大為當前的 2 倍。擴容時,HashMap需要將所有元素重新分配到新的哈希桶,這個過程為rehashing

HashMap 的紅黑樹優化

首先看hashmap中的一個常量值:

TREEIFY_THRESHOLD

使用樹而不是列表來表示一個桶的桶計數閾值。當向一個至少包含此數量節點的桶中添加元素時,這些桶會被轉換為樹。該值必須大于2,且至少應為8,以便與樹刪除操作中的假設相一致,即收縮后應重新轉換為普通桶。

UNTREEIFY_THRESHOLD

在調整大小操作期間將(拆分)桶標記為非樹狀化的桶計數閾值。該值應小于TREEIFY_THRESHOLD,且最多為6,以便與移除操作下的收縮檢測相協調。

MIN_TREEIFY_CAPACITY

可以實施樹化操作的最低表容量。否則,如果桶中節點過多,則會對表進行重新調整大小。應至少設置為4 * TREEIFY_THRESHOLD,以避免在重新調整大小和樹化閾值之間產生沖突。

源碼:

static final int TREEIFY_THRESHOLD = 8;

static final int UNTREEIFY_THRESHOLD = 6;

static final int MIN_TREEIFY_CAPACITY = 64;

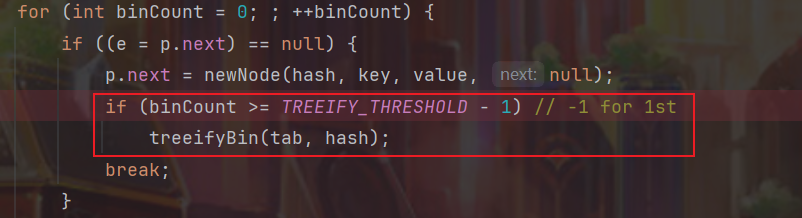

轉換為紅黑樹的時機

當HashMap的鏈表長度 >= 8 且數組的長度>=64的時候會樹化,即鏈表轉換成紅黑樹

在源碼的putVal(...)函數中的樹化判定條件

TREEIFY_THRESHOLD的默認閾值,因為負載因子是0.75,而 8 * 0.75 = 6,也就是當表中記錄數超過6并且散列表的長度為 8 的時候就會發生樹化

final void treeifyBin(Node<K,V>[] tab, int hash) {

int n, index; Node<K,V> e;

if (tab == null || (n = tab.length) < MIN_TREEIFY_CAPACITY)

resize();

else if ((e = tab[index = (n - 1) & hash]) != null) {

TreeNode<K,V> hd = null, tl = null;

do {

TreeNode<K,V> p = replacementTreeNode(e, null);

if (tl == null)

hd = p;

else {

p.prev = tl;

tl.next = p;

}

tl = p;

} while ((e = e.next) != null);

if ((tab[index] = hd) != null)

hd.treeify(tab);

}

}

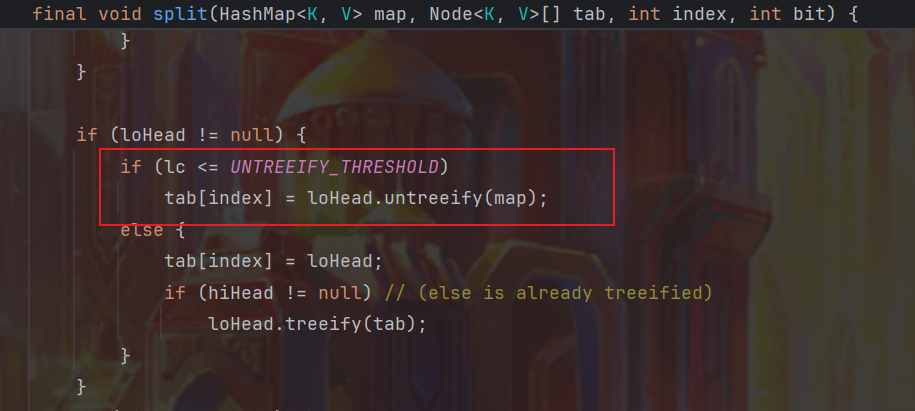

轉換為鏈表的時機

當哈希表的長度為 6 的時候,就會退化為鏈表

在源碼中的split(...)函數中的紅黑樹退化為鏈表的判定條件

untreeify()為轉鏈表化函數

end…

參考文章:

浙公網安備 33010602011771號

浙公網安備 33010602011771號